Le 27 avril dernier, les Inuits du Nunavik se sont prononcés par voie de référendum sur le projet de création d’un gouvernement régional dans le Nord du Québec. Cet exercice de démocratie directe est passé quelque peu inaperçu en pleine campagne électorale fédérale. Il mérite cependant qu’on s’y attarde. À plus de 66 p. 100, les Nunavimmiuts (habitants du Nunavik) ont rejeté l’entente, que plusieurs voyaient pourtant comme une avancée importante vers une plus grande autonomie politique.

Comment expliquer ce retentissant coup de gueule des Inuits? Quelles leçons tirer de cet échec pour la suite des choses au Nunavik mais aussi pour l’ensemble des communautés autochtones au pays, qui aspirent à une plus grande autonomie politique?

Au cours des semaines suivant le référendum, diverses explications ont été avancées pour expliquer le rejet de l’entente. Si certains critiquent le processus ou accusent les Inuits d’avoir manqué de courage, une analyse préliminaire des débats qui précèdent le vote révèle un véritable malaise au sein de la population face à une entente qui, au fond, n’allait peut-être pas assez loin. En trame de fond de cette campagne : le Plan Nord du gouvernement de Jean Charest et les multiples enjeux soulevés par cet ambitieux projet de développement pour les communautés concernées.

Le Nunavik, c’est ce territoire de plus de 500 000 km au nord du Québec. Peuplé à 90 p. 100 par les Inuits, ce vaste espace potentiellement riche en ressources naturelles, mais difficile d’accès, demeure un objet de convoitise pour les grandes sociétés minières et autres entrepreneurs économiques. En faciliter l’accès aux fins de développement est précisément l’idée maîtresse du Plan Nord du gouvernement Charest.

C’est dans ce contexte que les Inuits revendiquent aujourd’hui un plus grand contrôle sur la gouvernance de la région. Il s’agit non seulement de bénéficier d’un tel développement, mais aussi, et surtout, d’en minimiser les effets négatifs sur les communautés, tant au plan environnemental qu’humain.

En fait, cette volonté d’obtenir une autonomie plus importante ne date pas d’hier. Déjà au tournant des années 1970, les Inuits du Nord du Québec formulaient un projet d’autonomie régionale. La Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), négociée en 1975, constituait en ce sens une première étape. En plus d’établir le régime foncier sur le territoire, elle prévoyait notamment la création de trois structures administratives régionales relevant du gouvernement du Québec, soit l’Administration régionale Kativik, opérant à la manière d’une municipalité régionale, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et la Commission scolaire Kativik.

Bien que fort innovateur pour l’époque, on s’est rendu compte au fil des années que ce régime administratif régional comportait plusieurs limites. S’ils sont dans les faits contrôlés par les Inuits, majoritaires dans la région, les organismes régionaux demeurent entièrement soumis aux lois et règlements du gouvernement du Québec. Ils tendent également à travailler en vase clos, en fonction de leurs domaines d’expertise bien précis, ce qui ne favorise pas la concertation ou la définition de grandes orientations stratégiques pour le développement économique et social, voire culturel, de la région.

Une fois l’entente négociée, plusieurs pensaient que sa ratification par la population concernée ne serait qu’une simple formalité. Mais les résultats du référendum sont sans équivoque : aucune des 14 communautés inuites de la région ne s’est prononcée en faveur de l’entente.

L’idée d’un véritable gouvernement régional refait surface de manière périodique depuis la signature de la CBJNQ.

L’entente soumise récemment à la population proposait la fusion des trois unités administratives existantes sous l’autorité commune d’une assemblée régionale et d’un conseil exécutif élus directement par la population de la région.

Cette entente, qui était inspirée du rapport de 2001 de la Commission sur le Nunavik, ne prévoyait cependant aucun nouveau pouvoir législatif pour la nouvelle assemblée chapeautant ces organes régionaux, qui auraient continué de relever du gouvernement du Québec. Il s’agissait donc d’abord et avant tout d’un projet de consolidation afin de permettre une meilleure coordination entre les divers organes administratifs régionaux, mais aussi, et surtout, de renforcer la légitimité démocratique de ces derniers auprès de la population. Fait à noter, la création d’une assemblée et d’un exécutif élus au suffrage universel au niveau régional aurait constitué une première au sein d’une province canadienne.

Ce processus de fusion devait constituer, aux dires même de l’entente finale, une première étape vers la création d’un véritable gouvernement autonome pour la région, doté de pouvoirs législatifs. Cet « étapisme » version inuite fut rejeté par la population du territoire le 27 avril 2011.

Une fois l’entente négociée, plusieurs pensaient que sa ratification par la population concernée ne serait qu’une simple formalité. Les résultats du référendum sont pourtant sans équivoque : aucune des 14 communautés inuites de la région ne s’est prononcée en faveur de l’entente. Avec un taux de participation de 54,5 p. 100, seulement 1 400 personnes sur les 7 881 électeurs admissibles au vote, soit 17,6 p. 100, ont approuvé l’entente.

Comment expliquer ce rejet massif? Le 9 mai dernier, dans un éditorial qui a fait couler beaucoup d’encre dans la région, Jim Bell du Nunatsiaq News s’est montré fort critique face au « manque de courage » des Inuits du Nunavik qui ont rejeté l’entente. Selon lui, ceux-ci souffriraient, à l’image des Québécois, d’insécurité identitaire.

Au-delà de ce genre d’explication un peu simpliste, certains y voient plutôt un désaveu du leadership en place. D’autres encore s’attardent au manque de consultation et d’information entourant le processus. L’entente est pourtant le fruit d’un long parcours, depuis le dépôt du rapport de la Commission du Nunavik en 2001 jusqu’à la proposition finale en 2011, en passant par l’entente de principe de 2007. À chaque étape, la population a été consultée, des séances d’information ont été organisées, et la documentation pertinente fut largement distribuée.

Il est toujours plus facile de blâmer les électeurs, ou le processus, que le contenu de ce type d’entente. Pourtant, un regard attentif sur les débats ayant précédé le vote nous permet de comprendre pourquoi les Inuits ont voté « non ».

Déjà au moment du dépôt du rapport de la Commission du Nunavik, puis lors des négociations ayant mené à l’entente finale, des voix dissidentes se sont fait entendre. Les représentants de la Commission scolaire, en particulier, ont refusé de participer au processus de négociation, puis ont tenté sans succès d’obtenir une injonction contre l’entente sous prétexte qu’elle modifierait la CBJNQ. La Commission scolaire cherchait ainsi à protéger son autonomie et son rôle unique dans la formation des jeunes de la région. Luttes de pouvoir entre institutions, diront certains. Pour d’autres, au contraire, cette résistance de la Commission scolaire reflétait une véritable inquiétude au sein de la population par rapport à la concentration du pouvoir au niveau régional.

À l’approche du scrutin, d’autres opinions se sont également manifestées. Plusieurs personnalités politiques inuites influentes se sont montrées sceptiques face à l’entente, dont l’ancien président de la Société Makivik, Zebedee Nungak, le principal négociateur inuit de la CBJNQ, le sénateur Charlie Watt, ainsi que Mary Simon, l’actuelle présidente d’Inuit Tapiriit Kanatami, la principale organisation inuite pancanadienne.

Toutefois, c’est au sein d’un groupe Facebook que l’opposition a trouvé son point d’ancrage. Le groupe de discussion Nunavik and the Nunavik Regional Government’s Final Agreement atteint des sommets de popularité quelques jours avant le référendum. Fort de quelque 1000 membres, soit près de 10 p. 100 de la population de la région, ce forum de discussion virtuel servira d’espace permettant aux jeunes et moins jeunes de poser des questions sur l’entente, d’exprimer leur opinion sur celle-ci, mais aussi de débattre d’enjeux plus larges quant à l’avenir du Nunavik. D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, le groupe était toujours actif.

En plus de constituer un remarquable exercice de démocratie virtuelle, ce groupe de discussion représente une mine d’or pour comprendre l’opposition à l’entente. Une analyse exhaustive et systématique des opinions exprimées sur cette page Facebook dépasse le cadre du présent article. Il est néanmoins possible d’en tirer certaines conclusions préliminaires.

Quelques grands thèmes ressortent des discussions. Tout d’abord, plusieurs y expriment leurs inquiétudes face au manque d’information et d’engagement concret concernant la suite des choses. Si la fusion des organismes régionaux est une première étape, quelle sera la prochaine? Quels pouvoirs cette nouvelle assemblée cherchera-t-elle à obtenir de Québec? À quelles conditions? Voudra-t-on « rouvrir » la CBJNQ afin de modifier les droits qui y sont reconnus? Ou encore renégocier le régime foncier sur le territoire?

Au-delà d’un engagement à négocier, le projet d’entente restait en effet fort vague quant aux intentions des gouvernements dans l’éventualité d’un véritable transfert de compétences législatives au niveau régional. Après 10 ans de négociations, les Inuits du Nunavik ont donc refusé de donner un chèque en blanc à leurs représentants, et encore plus aux gouvernements.

Ensuite, certains soulignent le peu d’attention portée dans l’entente au rôle de ce nouveau gouvernement en matière de protection et de promotion de la culture, de la langue et de l’identité du peuple inuit. Alors que prend forme le Plan Nord, avec son potentiel de bouleversement au plan économique et environnemental, mais aussi démographique, il s’agit pourtant de questions centrales auxquelles le projet, tel que soumis à la population, offrait peu de réponses. Au-delà de la gestion des programmes et services, en quoi un gouvernement régional favorisera-t-il la pérennité et la vitalité de l’inuktitut ou encore du mode de vie inuit dans un contexte où l’économie de la région est en pleine transformation?

Cette inquiétude par rapport à la place de l’identité et de la langue au sein des institutions régionales s’explique.

Contrairement à la grande majorité des ententes d’autonomie gouvernementale négociées par les peuples autochtones au Canada, le projet de gouvernement du Nunavik, à l’instar du modèle adopté au Nunavut, visait la création d’un gouvernement régional public. Comme c’est le cas actuellement au sein des organismes administratifs existants, les nonInuits de la région devaient avoir droit aux services — et le droit de vote — au sein de la nouvelle entité. Comment s’assurer, dans ce contexte, que l’autorité régionale sera un véritable gouvernement par et pour les Inuits? Malgré la forte majorité inuite au Nunavik, plusieurs craignent que le gouvernement régional ne soit, précisément, rien de plus qu’un organe inféodé aux pratiques de gestion et aux priorités de Québec.

Force est de constater que 35 ans après la signature de la Convention de la Baie James, la méfiance envers le gouvernement provincial, véhicule d’un autre nationalisme, ne s’est pas estompée.

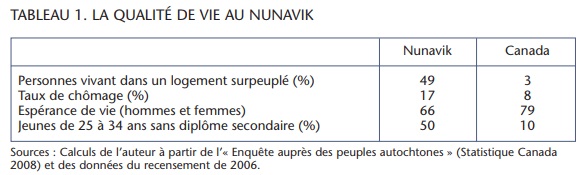

Un dernier point ressort également des débats virtuels. Face aux bouleversements que s’apprête à vivre la région, les plus jeunes s’impatientent. La fusion des organismes administratifs existants ne règlera pas les nombreux problèmes auxquels font face les Nunavimmiuts, que ce soit en matière de décrochage scolaire, de violence familiale ou de santé. La crise du logement au Nunavik, où près d’une personne sur deux vit dans des conditions de surpeuplement, exige une réponse rapide et concrète. En quoi ce projet de fusion aurait-il changé quoi que ce soit à cette situation devenue, pour plusieurs, intenable?

Les jeunes du Nunavik veulent en fait aller plus loin. Plusieurs intervenants au sein du groupe de discussion Facebook ont souhaité la création d’un véritable gouvernement inuit autonome, avec des ressources correspondant aux besoins et aux attentes de la population. L’arrivée du Plan Nord n’a fait qu’exacerber ce sentiment d’urgence et cette volonté de contrôler les outils de développement économique et social de la région.

Depuis un demi-siècle, les Inuits du Nord du Québec vivent une période de transition accélérée, passant d’un mode de vie traditionnel à une supposée « modernité », qui repose d’abord et avant tout sur l’économie de marché. Pour le meilleur et pour le pire, le Plan Nord risque fort d’accélérer ce processus. Cette transition est ardue et a des conséquences souvent dramatiques, comme en témoignent les conditions de vie au sein des communautés du Nord (voir le tableau 1).

L’autonomie gouvernementale n’est évidemment pas une panacée dans un tel contexte. En soi, un plus grand contrôle en matière d’éducation ou d’environnement ne règle rien. Mais la possibilité pour une population en quête de repères de définir sa propre trajectoire face aux changements ne doit pas être sous-estimée. Les jeunes du Nunavik ”” plus de 50 p. 100 des Inuits ont moins de 20 ans ”” sont à la recherche d’une vision pour l’avenir qui leur permettra d’affronter les transformations en cours avec une certaine confiance et une certaine sérénité. Le projet de création d’un gouvernent régional, tel que soumis à la population, n’a pas réussi à mobiliser ces jeunes.

En fait, les négociateurs inuits ont voulu y aller de manière prudente, en proposant une première étape qui ne bouleverserait en rien l’ordre des choses. Si cette approche terre à terre a su charmer les autorités provinciales et fédérales, elle ne semble pas avoir convaincu la population concernée. Trop d’incertitudes, pas assez de changement, ont semblé dire de manière quasi contradictoire les citoyens du Nunavik.

C’est là le défi de ce type d’entente. Il faut savoir concilier les attentes des uns avec les craintes des autres. Pour convaincre, diront les observateurs, il faut vendre une certaine vision de l’avenir. C’est peut-être ce qui a manqué à cette entente marquée par le pragmatisme de ses négociateurs. En fait, comme bien d’autres accords semblables récemment négociés avec les peuples autochtones ailleurs au pays, le projet de création du gouvernement du Nunavik fut le fruit de compromis multiples, le produit d’un contexte de négociation « hyperjudiciarisé » qui n’est pas nécessairement favorable à l’innovation. Trop souvent, le désir de trouver un langage qui satisfait l’ensemble des parties fait perdre de vue l’objectif derrière le processus lui-même.

Cette entente d’autonomie n’est d’ailleurs pas la seule au pays qui fut rejetée par la population autochtone concernée après de longues années de négociations. Que ce soit dans le cadre de la négociation d’un « traité moderne » ou encore dans le but de se soustraire à la Loi sur les Indiens, les Premières Nations, comme les Inuits, refusent souvent de suivre leurs représentants sur la voie du compromis avec les gouvernements en place.

Les négociateurs autochtones font aussi face à plusieurs contraintes lors de telles négociations. Le fait qu’ils se retrouvent à la table avec un ou parfois deux gouvernements souvent jaloux de leurs propres compétences ne facilite en rien leur tâche. De plus, les représentants gouvernementaux y arrivent avec une marge de manœuvre limitée, leur mandat, à la fois trop précis et trop vague, laissant peu de place à la recherche de solutions hors du cadre institutionnel existant. À ce sujet, on lira avec intérêt la série d’articles parue dans Options politiques en juillet 2009 pour souligner le 10e anniversaire du Nunavut.

Ce cadre institutionnel dont on peine à sortir, on l’aura compris, c’est aussi celui de la souveraineté étatique et du partage des compétences tel que défini dans la Constitution canadienne. À travers la négociation d’ententes d’autonomie gouvernementale, les peuples autochtones revendiquent en quelque sorte « leur part » de cette souveraineté, qu’elle soit partagée ou non. Si les gouvernements sont souvent prêts à déléguer la gestion des politiques et des programmes aux gouvernements autochtones, ils hésitent encore aujourd’hui à leur consentir un véritable pouvoir législatif et décisionnel, en particulier en ce qui a trait à la gestion du territoire et des ressources. C’est pourtant là le nerf de la guerre.

Le gouvernement du Québec est particulièrement jaloux de ses prérogatives lorsque vient le temps de négocier les compétences des gouvernements autochtones. Les négociateurs du Québec ont même insisté pour que la nouvelle entité au Nunavik soit définie comme un gouvernement « régional », afin d’éviter, a-t-on précisé, toute confusion avec le « véritable » gouvernement sur le territoire de la province. L’ouverture envers les peuples autochtones dont se vante le Québec s’arrête là où commence la souveraineté de l’Assemblée nationale.

Dans un tel contexte, quelles leçons tirer de l’échec du projet de gouvernement autonome pour le Nunavik? Le projet de fusion n’est pas nécessairement mort, mais il devra évidemment être repensé. Les représentants inuits devront aussi revoir leur approche.

Plusieurs responsables proposent déjà de laisser à la population l’initiative de définir un projet qui, sans nécessairement faire l’unanimité, répondra à tout le moins aux préoccupations exprimées durant la campagne référendaire. D’aucuns parlent d’une assemblée constituante qui permettrait de préciser davantage le mandat des négociateurs tout en lui donnant une légitimité démocratique plus grande face aux gouvernements. Cette approche trouve de nombreux échos ailleurs au Canada, alors que plusieurs Premières Nations choisissent d’élaborer leur propre constitution avant de se lancer dans un processus de négociation avec le gouvernement fédéral.

De leur côté, Québec et Ottawa doivent prendre acte de la volonté démocratique du peuple du Nunavik. Le processus de négociation actuel, marqué par la crainte de créer un précédent ou de déroger à la sacrosainte souveraineté parlementaire, n’est pas compatible avec la volonté des peuples autochtones de redéfinir, de manière démocratique, leurs relations avec l’État et avec la population canadienne.

Photo: Shutterstock