En août 2008, l’Institut économique de Montréal organisé un séminaire destiné à relancer le débat sur la vente massive de l’eau du Québec à l’étranger. L’accueil très froid que les politiciens québécois ont réservé à cette idée souligne à quel point la question des exportations massives d’eau est encore un débat d’actualité explosif au Québec, tout comme dans l’ensemble du Canada et aux États-Unis.

Il y a une douzaine d’années, en octobre 1996, l’homme d’affaires québécois Jean Coutu avait reçu un accueil semblable lorsqu’il avait proposé, au Sommet sur l’économie et l’emploi, d’explorer la possibilité d’exporter de l’eau de la Côte-Nord par aquatier (navire-citerne modifié pour le transport de l’eau). Face à la réaction de l’opinion publique et à l’absence de débouchés commerciaux, M. Coutu avait jeté l’éponge. Deux ans plus tard, l’octroi d’une licence d’exportation d’eau à l’entreprise Nova Group de Sault-Sainte-Marie, en Ontario, avait aussi déclenché une tempête médiatique. Les protestations tant de l’opinion publique canadienne que de celle des États a américains du bassin des Grands Lacs avaient conduit le gouvernement ontarien à révoquer le permis avant que ne débute l’exploitation.

Ces projets de transferts massifs et les craintes qu’ils soulèvent renvoient à la question de la souveraineté canadienne dans un contexte d’intégration économique : dans quelle mesure le Canada, toujours prompt à s’inquiéter de sa capacité à résister aux pressions des États-Unis, pourra-t-il repousser une demande de partage des ressources hydrauliques? L’adoption de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a certes alimenté le débat sur les obligations canadiennes en ce domaine. Selon que l’eau est considérée comme un bien commun ou comme une marchandise, en effet, certaines clauses du traité, celles qui précisent que le Canada ne peut restreindre les exportations d’un produit, pourraient être invoquées.

En réalité, ces projets ne constituent pas une réelle menace. D’une part, les gouvernements canadiens ont adopté une série de mesures politiques destinées à freiner d’éventuels projets d’exportation d’eau par transferts massifs. D’autre part, les arguments des partisans de ces transferts massifs, même aux États-Unis, se voient battus en brèche par l’évolution de la demande et la faible rentabilité de ces projets.

Rappelons d’abord qu’un transfert massif est le déplacement de grandes quantités d’eau, par canal ou aqueduc, pour l’exportation (l’acheminement dans un but commercial à l’étranger) ou pour des projets de développement à l’intérieur d’un pays. En général, les exportations d’eau à travers le monde se font en quantités réduites : elles ne constituent donc pas nécessairement des transferts massifs.

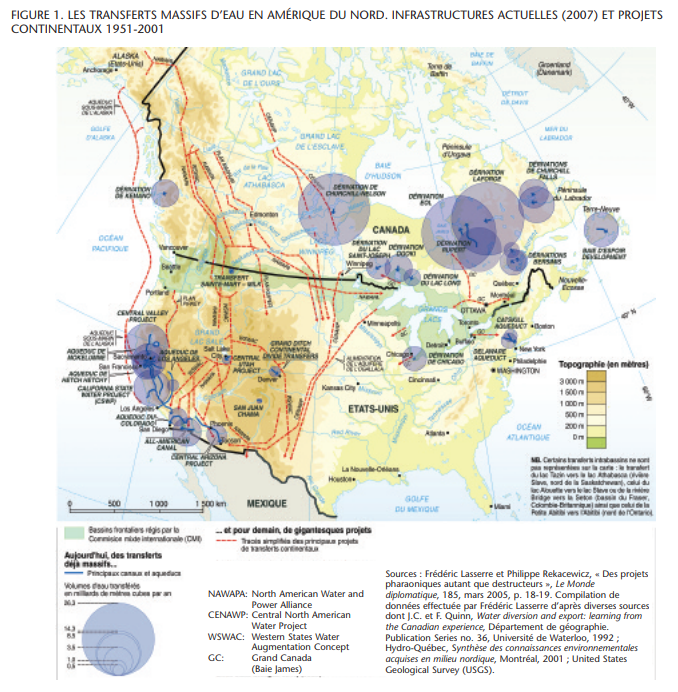

Il faut aussi savoir que les transferts massifs d’eau sont déjà une réalité en Amérique du Nord, ce que l’opinion publique canadienne ignore souvent, mais aucun d’entre eux ne constitue une exportation puisque chaque transfert est contenu à l’intérieur d’une même province ou d’un État.

Autre réalité peu connue, le Canada transfère plus d’eau entre bassins, sur son territoire, que les États-Unis : en tenant compte des transferts intra- et interbassins, le débit des transferts au Canada atteint 4 450 m3/s, contre 840 m3/s pour les transferts américains. Il est vrai que les transferts massifs au Canada (voir la figure 1) concernent surtout des fleuves éloignés des régions habitées et qu’ils ont été conçus essentiellement pour des usages hydroélectriques (97 p. 100 des volumes d’eau concernés). Cela signifie que la consommation d’eau (soit la partie de l’eau prélevée qui est incorporée à un produit de consommation ou qui s’évapore et n’est donc plus disponible pour un autre usage) est faible, même si les impacts sur les rivières, dont on dérive souvent 60 p. 100 des eaux, sinon plus, peuvent être considérables. En réalité, la consommation d’eau à des fins hydroélectriques est due essentiellement à l’évaporation au-dessus des réservoirs.

En revanche, les transferts canadiens se déploient sur des distances relativement faibles, souvent moins de 40 km, au plus 120 km, ce qui les distingue des transferts américains qui sont destinés à des usages agricoles ou urbains et peuvent facilement dépasser 250 km.

Ce n’était pas tant sur la rationalité discutable des projets de transferts que se fondait l’opposition que sur le principe de la protection des ressources propres aux États riverains des fleuves visés : « Pas mon eau ! »

Mais depuis 20 ans, les projets de transferts massifs d’eau n’ont plus vraiment la cote au Canada. La plupart des gouvernements provinciaux et des entreprises y ont mis le holà. BC Hydro, en Colombie-Britannique, a renoncé à son projet de dérivation de la rivière Kootenay vers le fleuve Columbia après que la population l’ait rejeté une nouvelle fois par référendum en 1999. Toujours en Colombie-Britannique, la société Alcan a préféré augmenter les capacités de sa centrale éléctrique sur la rivière Kemano pour accroître sa production d’aluminium plutôt que d’aller de l’avant avec le projet de dérivation de la Skeena. En Alberta, le gouvernement provincial a officiellement abandonné le projet PRIME (Prairie River Improvement Management Evaluation) en 1981, et à Terre-Neuve, on a renoncé au projet du lac Gisborne en 2001.

Seul le Québec a continué d’accorder sa faveur aux projets de dérivation : la société Hydro-Québec a ainsi détourné plusieurs rivières (Rupert, Manouane, Sault-aux-Cochons et Portneuf) depuis 2000.

Aux États-Unis, les grandes peurs relativement à la sécurité de l’approvisionnement en eau sont nées dans les années 1960. En 1967 par exemple, le sénateur de l’Utah Frank Moss agitait le spectre d’une grave crise dans le bassin du Colorado, tandis que les gouverneurs Ronald Reagan (Californie) et Jack Williams (Arizona) ne faisaient pas mystère de leur intérêt pour toute offre d’importation d’eau. En Oregon, le gouverneur Tom McCall appelait même Washington à négocier directement avec le Canada des volumes d’eau que ce dernier était disposé à céder.

Mais les premiers projets qui sont évoqués pour faire face à la pénurie appréhendée concernent des fleuves américains. Mentionnons le Texas Water Plan, proposé en 1968 devant le déclin de l’aquifère de l’Ogallala qui alimentait, notamment, la culture du coton. Ce plan prévoyait le transfert de 15,4 km3 d’eau par an du Mississippi, à travers l’Arkansas et l’Oklahoma. Mais le projet suscita une vive opposition : au Texas à cause de son coût jugé excessif (14 milliards de dollars en 1968) et en Louisiane parce que l’État se voyait ainsi dépossédée de très importants volumes d’eau.

Ce n’était pas tant sur la rationalité discutable des projets de transferts que se fondait l’opposition que sur le principe de la protection des ressources propres aux États riverains des fleuves visés: «Pas mon eau!» Et la vive hostilité à ces projets, plutôt que d’amener la Californie et le Texas à envisager de réduire leur consommation, a incité ces États à chercher d’autres sources d’eau : la logique était sans équivoque une gestion de l’offre. Devant l’opposition locale, on en viendra donc à envisager des transferts continentaux.

En décembre 1968, lors du congrès de l’Association américaine pour l’avancement des sciences, tenu sur le thème de l’importation d’eau au profit des terres arides, le professeur Gerald Thomas concluait que « les mouvements de vastes quantités d’eau des régions en “surplus” vers les régions en déficit paraissent inévitables », tandis que son collègue Arthur Pillsbury précisait que « la seule source possible est le Canada ».

Un torrent de projets de gestion continentale des eaux, conçus par des ingénieurs ou par des universitaires, s’est ainsi répandu. Dans un contexte où l’énergie était encore bon marché — il fallait pouvoir transporter ces énormes volumes d’eau sur des centaines de kilomètres —, où les déficits publics n’étaient pas encore un réel problème et où l’approche de la gestion de l’eau était conçue uniquement en termes d’accroissement de l’offre, ces idées allaient finir par influencer Washington. En 1970, le secrétaire à l’Intérieur Rogers Morton affirmait que les États-Unis devaient envisager des plans pour importer de l’eau du bassin de l’Arctique à travers le Canada.

Par rapport aux barrages ou ouvrages de dérivation déjà construits ou en cours d’achèvement, ces projets continentaux se caractérisaient par leur gigantisme : des volumes d’eau considérables, de 31 à 354 km3 (soit plus que le débit moyen du Saint-Laurent), seraient transportés sur plusieurs centaines de kilomètres, d’où des coûts prévus de 50 à 100 milliards de dollars de l’époque. Ces projets étaient d’une ampleur sans comparaison possible avec ce qui s’est véritablement fait jusqu’à présent.

Le projet NAWAPA (North American Water and Power Alliance), destiné à conduire 310 km3 d’eau du nord-ouest du continent vers le sud-ouest et le centre, était sans conteste un des plus grands projets continentaux. Conçu par la firme d’ingénierie Ralph M. Parsons Company de Los Angeles en 1964, il a souvent été perçu comme un plan officiel alors que, en réalité, il ne constituait qu’un gigantesque projet privé, qui prévoyait l’ennoiement de 800 km de la vallée des Rocheuses, du Montana au Yukon, et la construction de 240 réservoirs, de plusieurs barrages de plus de 300 m de haut (le barrage Chitina, sur la rivière Copper, devait s’élever à 543 m alors que les plus hauts barrages actuels mesurent de 250 à 300 m). Il n’est pas certain que la société Ralph Parsons entendait mener ce projet à bien : il n’avait été soumis à aucun gouvernement. Il a en revanche été à l’origine de bien de discussions et de nombreux projets moins ambitieux.

La crise économique et énergétique qui frappa l’économie américaine et mondiale à partir de 1973 mit un frein à l’intérêt gouvernemental américain pour de tels projets. Il est important de souligner qu’à ce jour, contrairement à une idée répandue dans l’opipion publique, aucune requête formelle n’a été formulée par le gouvernement des États-Unis pour l’importation d’eau canadienne en vrac, et aucun projet n’a approché le stade de l’étude de faisabilité.

La question d’un éventuel accord pour l’exportation massive d’eau du Canada aux États-Unis a suscité un vif débat et a rapidement inquiété l’opinion publique canadienne. Cette réaction semblait surtout motivée par la crainte de voir le pays perdre une partie de sa souveraineté au profit des États-Unis : comment le Canada pourrait-il continuer de gérer ses ressources en eau dès lors qu’il aurait accepté de livrer celles-ci? Dans quelle mesure la gestion du patrimoine naturel canadien devrait-elle être subordonnée aux demandes américaines, elles-mêmes conséquences de gaspillage et d’exploitation de courte vue?

Dans les années 1980, l’opinion canadienne, plus sensible aux idées écologistes, et très marquée par le débat sur le libre-échange, a commencé à prendre nettement position contre les projets de transferts massifs d’eau vers les États-Unis, et de manière de plus en plus ferme au cours des années qui ont suivi : à la fin de 2004, selon la firme EKOS, près de 66 p. 100 des Canadiens refusaient l’idée de vendre de l’eau à leur voisin. Le sondage rendu public dans le cadre de ce numéro d’Options politiques montre que l’interdiction d’exporter de l’eau est la seconde priorité des Canadiens, juste après l’adoption d’une stratégie nationale de l’eau.

L’idée que des transferts massifs d’eau, une fois entamés, ne cesseraient de se développer au profit d’un voisin aux besoins toujours croissants a aussi fait vibrer des cordes sensibles au sein même du gouvernement canadien, comme en témoignent les débats aux Communes et la politique mise en place par Ottawa à partir de février 1999.

De cette forte sensibilité aux usages de l’eau découle tout le débat sur le statut juridique de l’or bleu — marchandise ou bien commun?

Les dispositions des traités commerciaux ne prennent en effet leur sens que dans la mesure où l’eau est considérée comme une marchandise. À partir de quand l’eau d’une rivière ou d’un aquifère cesse-t-elle d’être un bien commun, comme l’air ou le soleil, pour devenir une marchandise? Si l’eau embouteillée constitue manifestement une marchandise, peut-on pour autant considérer que l’eau sous toutes ses formes n’est qu’un objet commercial?

De la réponse à ces questions dépend l’applicabilité de l’article 315 de l’ALENA, qui stipule que les États signataires ne peuvent décider de restreindre les exportations d’un produit que « si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l’approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction ». Autrement dit, les États-Unis, en cas d’exportations massives d’eau douce du Canada, deviennent les dépositaires à perpétuité d’une part des ressources hydriques canadiennes. Les volumes exportés ne pourraient être réduits que si l’eau était rationnée dans la même proportion pour les consommateurs et les entreprises canadiens.

Compte tenu de ce qui précède, il semble que le gouvernement fédéral s’était rendu à l’idée que les dispositions de l’ALENA l’empêchaient de voter une loi interdisant les exportations d’eau. De plus, une telle loi aurait eu pour conséquence de reconnaître la nature commerciale de l’eau, donc de la placer dans le domaine de l’Accord, ce qu’Ottawa voulait précisément éviter. Le 10 février 1999, le gouvernement a décidé d’abandonner son projet de loi visant à interdire les exportations d’eau pour adopter une autre stratégie politique destinée à contrer de tels projets d’exportation.

Les eaux dites limitrophes de la frontière canado-américaine sont régies par le Traité sur les eaux limitrophes de 1909 conclu entre les deux pays : les eaux qui longent cette frontière ou la traversent relèvent donc de l’autorité fédérale. De plus, Ottawa dispose de compétences en environnement, compétences partagées avec les provinces.

Ottawa a décidé de tirer parti de ce fait pour réglementer la gestion des grands bassins versants en faisant voter la loi C-6, révisant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, en décembre 2001. Celle-ci ne modifie pas le traité de 1909 mais permet à Ottawa de fixer des normes de gestion pour ces eaux.

Cette loi se place délibérément dans le champ de la protection environnementale, et non dans le domaine de la législation commerciale. Elle précise qu’il est interdit de transférer de l’eau à l’extérieur des bassins hydrographiques frontaliers, donc d’en exporter de l’eau en grande quantité. La loi n’établit pas de discrimination entre citoyens canadiens et américains, et n’interdit pas non plus les activités commerciales, puisqu’il n’en est fait aucune mention.

Cela dit, dans son Rapport final sur la protection des eaux des Grands Lacs publié en février 2000, la Commission mixte internationale (CMI) — qui a été créée en vertu du Traité sur les eaux limitrophes et réunit le Canada et les États-Unis — est venue apporter un éclairage rassurant sur le statut de l’eau. La CMI estime en effet que l’eau dans son état naturel n’est pas objet de commerce, puisqu’elle n’est ni un bien ni un produit, compte tenu des dispositions du droit commercial commun aux deux États.

La Commission est également d’avis que « les dispositions de l’ALENA et de l’OMC n’empêchent aucunement le Canada et les États-Unis de prendre des mesures afin de protéger leurs ressources en eau, de même que l’intégrité du système ». Elle estime surtout que l’ALENA n’a pas préséance sur les droits et obligations contractés par les deux parties dans le Traité sur les eaux limitrophes de 1909 et que, en conséquence, Ottawa peut réglementer la gestion des eaux limitrophes. Ce traité restreint considérablement les possibilités de transferts massifs des eaux limitrophes, à moins qu’il y ait accord unanime des gouvernements du Canada et des États-Unis, et de la CMI. Cependant, la Commission reconnaît qu’une fois l’eau « capturée » dans le cycle commercial, elle devient un bien soumis aux obligations énoncées par le GATT et l’ALENA.

Il reste que, selon la Constitution, la gestion de l’eau dans son état naturel relève des gouvernements provinciaux : le gouvernement fédéral ne peut, par la voie législative, imposer une norme aux provinces. Ottawa a donc cherché à amener ces dernières à conclure un accord politique en ce sens. C’est ainsi que l’Accord sur l’interdiction des prélèvements massifs d’eau des bassins hydrographiques, par lequel neuf provinces (le Québec y a adhéré implicitement plus tard) ont convenu de prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher tout transfert massif hors des portions canadiennes des bassins hydrographiques, fut signé le 29 novembre 1999.

La stratégie du gouvernement fédéral repose, en substance, sur le pari suivant : éviter que les provinces ne reviennent sur les différentes lois mises en œuvre au titre de cet accord. Cette stratégie a pu paraître d’autant plus risquée que deux provinces, le Québec et Terre-Neuve, pendant un certain temps et pour des raisons différentes, ont semblé vouloir s’en dissocier.

Le gouvernement québécois avait émis des réserves en 1998 concernant la légitimité de s’interdire d’exporter, sous la contrainte du gouvernement fédéral qui plus est, ce qui était perçu comme une richesse nationale. Il s’est cependant résolu, sous la pression fédérale et de l’opinion publique, à adopter une interdiction définitive des transferts d’eau le 18 décembre 2001 par la loi 58 sur la préservation des ressources en eau. La Politique nationale de l’eau de 2002 a entériné cette position.

Le gouvernement québécois avait émis des réserves en 1998 concernant la légitimité de s’interdire d’exporter, sous la contrainte du gouvernement fédéral qui plus est, ce qui était perçu comme une richesse nationale. Il s’est cependant résolu, sous la pression fédérale et de l’opinion publique, à adopter une interdiction définitive des transferts d’eau le 18 décembre 2001 par la loi 58 sur la préservation des ressources en eau. La Politique nationale de l’eau de 2002 a entériné cette position, tandis que la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, qui vient tout juste d’être adoptée, confirme cette interdiction des transferts massifs hors du Québec.

La province de Terre-Neuve avait été séduite par l’idée d’exporter les eaux du lac Gisborne en 1999. Le premier ministre Roger Grimes, après de multiples tergiversations, a cependant annoncé l’abandon du projet et l’interdiction des transferts d’eau, donc des projets d’exportation. Certes, une étude économique avait souligné la faible rentabilité du projet, mais il est aussi probable que le gouvernement de Terre-Neuve ait fait l’objet de pressions intenses de la part d’Ottawa pour éviter que le front commun des provinces dans l’interdiction des exportations d’eau ne soit rompu.

Dès 2003, tous les territoires et provinces, sauf le Nouveau-Brunswick qui impose une autorisation préalable, avaient adopté une loi interdisant les transferts massifs.

On a assisté à un effort de coordination semblable entre les États riverains des Grands Lacs à partir des années 1980.

Des projets de transferts massifs avaient émergé, pour répondre aux besoins des agriculteurs du Midwest, mais aussi des municipalités des banlieues de Chicago et de Milwaukee, situées en dehors du bassin versant du lac Michigan mais désireuses d’y puiser leur eau potable.

Les États des Grands Lacs se sont opposés à ces projets, à la fois pour des raisons environnementales et des raisons politiques, et ont décidé, dans le cadre du Conseil des gouverneurs des Grands Lacs (Council of Great Lakes Governors, CGLG), fondé en 1983, de coordonner leur politique de gestion de l’eau. La Charte des Grands Lacs (1985), signée par tous les gouverneurs des États riverains et les premiers ministres du Québec et de l’Ontario, procédait de cette crainte que l’eau des Grands Lacs ne soit dérivée vers des régions plus pauvres en eau, le Midwest et l’Ouest en particulier. En 1999, afin de rassurer une opinion publique inquiète, et compte tenu du caractère strictement consultatif des dispositions de la Charte, le CGLG convint de la nécessité d’en renforcer les clauses politiques en concevant un accord plus contraignant.

Le 19 juillet 2004, le CGLG rendait public le nouveau règlement sur les projets de transferts massifs d’eau des Grands Lacs, l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Ratifié par le Québec, l’Ontario, les huit législatures des États riverains et par le Congrès, l’accord est entré en vigueur en novembre 2008, devenant ainsi un pacte interétatique.

Cette entente permet les transferts d’eau hors du bassin, à condition que l’eau soit retournée après usage dans le bassin des Grands Lacs et que les utilisateurs aient apporté la preuve d’avoir mis en œuvre des mesures destinées à restreindre au maximum leurs besoins en eau des Grands Lacs. Autrement dit, les transferts d’eau des Grands Lacs ne seront possibles que si les promoteurs démontrent qu’il n’existe vraiment pas d’autre option. De plus, en imposant le retour des eaux détournées, l’accord rend impossible tout projet de transfert sur de longues distances.

Considéré par certains environnementalistes comme une trahison, car la porte resterait ouverte à de tels transferts, l’accord constitue en fait une loi pragmatique qui attribue la charge de la preuve aux promoteurs et pose des conditions économiques tellement sévères que la rentabilité de tout projet se trouve d’emblée compromise.

En regard des craintes de bon nombre de Canadiens, qui croient souvent que seul le Canada est concerné et préoccupé par de tels projets, ces initiatives témoignent que la question des transferts massifs d’eau constitue également un débat politique important aux États-Unis.

Outre la mise en place de mesures législatives, au Canada comme dans le bassin des Grands Lacs, qui empêchent ou restreignent considérablement la possibilité de mettre en œuvre des projets de transferts massifs, des facteurs économiques rendent fort peu probables les détournements d’eau massifs.

Tous ces projets continentaux supposent en effet des investissements énormes, de l’ordre de plusieurs milliards de dollars, et des coûts de fonctionnement importants (entretien, pompage, redevances, coûts sociaux). Le projet du canal GRAND (Great Replenishment and Northern Development) par exemple, qui envisageait l’endiguement de la Baie-James pour la convertir en réservoir d’eau douce avant d’en pomper l’eau vers les Grands Lacs puis le Midwest, aurait coûté environ 100 milliards de dollars en 1983, soit environ 215 milliards de dollars aujourd’hui. Le coût du projet NAWAPA, de 100 milliards de dollars en 1952, serait évalué à 810 milliards de dollars en 2009. Dans l’état actuel des finances publiques, il est peu probable qu’un gouvernement prenne le risque de telles dépenses, qui serviraient essentiellement à satisfaire les besoins d’une minorité, les agriculteurs.

De plus, ces derniers ne seraient pas nécessairement intéressés à acheter cette eau acheminée depuis le Canada. Car l’eau est lourde, et la transporter sur de longues distances consomme beaucoup d’énergie et revient cher. En incluant le prix du transport et l’amortissement des infrastructures, on estime que son coût serait de l’ordre de 65 à 75 ¢/m3, largement au-dessus de ce que les exploitants accepteraient de payer. En 2006, les fermiers de la vallée Imperial de la Californie ne payaient leur eau que 2 ¢/m3, grâce aux subventions massives du Trésor fédéral.

Cette eau est aussi trop chère pour les villes et les industries. En combinant une approche de gestion de la demande (rationaliser les usages) et de l’offre (développement du recyclage et du dessalement avec des technologies de pointe, et rachat des droits d’eau des agriculteurs), bon nombre de villes américaines ont réussi, contrairement aux noirs scénarios des années 1960, à maîtriser l’accroissement de leur demande — à un niveau pas forcément durable, certes, mais qui ne justifie plus les projets continentaux de transferts massifs.

Finalement, il ne faut pas non plus sous-estimer les obstacles politiques à tout projet de transfert massif d’eau, qui sont considérables: l’opinion canadienne y demeure peu favorable. Les partis politiques canadiens le savent fort bien et il ne s’en trouverait probablement aucun pour défendre de tels projets. À Québec comme à Ottawa, aucun parti n’a remis en cause l’interdiction des transferts massifs vers l’étranger. Et malgré tout le battage médiatique au sujet des pressions croissantes des États-Unis sur le Canada pour la cession de son eau, aucune demande d’importation d’eau n’a été déposée à Ottawa par Washington ou par une entreprise états-unienne depuis que de tels projets ont commencé à circuler, voici près de 50 ans.

Interrogée par l’auteur en février 2008, la Western Governors Association a estimé que les transferts massifs ne constituaient pas une solution aux difficultés de gestion de l’eau dans l’ouest des États-Unis. Les plans de gestion à long terme de la Californie, du Nevada, de l’Arizona et des grandes villes de la région ne mentionnent jamais les transferts massifs comme une option future : cette avenue ne semble plus du tout à l’ordre du jour.

En somme, cette idée de transferts massifs sur de grandes distances n’est plus prisée de nos jours : elle a été discréditée au plan environnemental ; critiquée pour les coûts exorbitants qu’elle suppose tout en ne satisfaisant qu’une petite minorité d’agriculteurs ; relativisée avec le développement de meilleures techniques de gestion de l’eau et l’émergence d’une remise en cause des gaspillages de l’agriculture irriguée dans l’ouest des États-Unis.

C’est maintenant une option dépassée qui s’était répandue à une époque où le paradigme de l’aménagement du territoire prévoyait une exploitation systématique des ressources : satisfaire l’offre primait sur tout. Il est peu probable à court terme que les pouvoirs publics, endettés, acceptent de se lancer dans ces projets pharaoniques.

Malgré tout, quelques lobbyistes ne lâchent pas prise, et il est probable que le mythe de la fortune potentielle du Canada grâce à la vente de son eau perdurera aussi longtemps que l’approche de la gestion de l’eau par le biais de l’augmentation de l’offre se perpétuera.

Photo: Shutterstock