Selon les plus récents sondages, le taux d’impopularité du gouvernement libéral de Jean Charest frôle les 80 p. 100. Après une annus horribilis marquée par une série d’allégations de corruption et un budget 2010 austère qui a réussi à faire l’unanimité contre lui, le lien de confiance entre la population et son gouvernement semble brisé. Une atmosphère de fin de règne est ainsi de plus en plus perceptible au Québec, et il y a fort à parier que le budget 2011, déposé le 17 mars dernier à l’Assemblée nationale, ne permettra pas au gouvernement de renverser la tendance et de remonter dans la faveur populaire.

D’aucuns soutiendront qu’un tel retournement aurait été un exploit sans précédent en période de lutte au déficit, mais il y a plus : les libéraux semblent avoir oublié que pour réaliser des objectifs aussi ambitieux et délicats sur le plan politique que l’atteinte de l’équilibre budgétaire, il est impératif de mobiliser les forces vives de la société. Faute d’avoir su construire un consensus et d’avoir proposé un projet de société convaincant, il est peu probable que le gouvernement saura rallier les Québécois à sa cause.

Dans les années 1990, le premier ministre Lucien Bouchard et son ministre des Finances Bernard Landry avaient compris que l’ingrédient essentiel d’un plan d’assainissement des finances publiques était l’adhésion d’une vaste coalition d’intérêts divergents à la corvée collective, adhésion qu’ils avaient obtenue lors du Sommet socioéconomique de 1996. Leur plan a par la suite réussi, et les objectifs ont été atteints un an d’avance… Il comportait certes des mesures fort discutables a posteriori (comme la mise à la retraite massive d’employés de l’État) et avait bénéficié d’une croissance économique plus forte que prévue ainsi que d’une réforme comptable tombant à point nommé ― mais il a réussi. Par la suite, la Loi sur l’équilibre budgétaire adoptée à l’époque n’a jamais été sérieusement remise en question, jusqu’à sa suspension pour deux ans dans le budget 2009.

Dans sa réponse à la crise financière de 2008-2009, l’approche du gouvernement Charest a sensiblement différé de l’approche plus consensuelle adoptée par le Parti québécois au milieu des années 1990. Avec le budget 2009 de Monique Jérôme-Forget et celui de 2010 de son successeur, Raymond Bachand, le gouvernement a imposé aux Québécois, avec la foi du converti, un Plan de retour à l’équilibre budgétaire relativement ambitieux. Or, si ce plan continue d’être salué par les groupes patronaux et plusieurs économistes (dont les soussignés), une kyrielle de groupes d’intérêt, désormais coalisés au sein de l’Alliance sociale, y sont fermement opposés.

Le dernier budget Bachand en est un de continuité en ce qu’il maintient le cap sur un retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014. Malgré les demandes répétées de l’Alliance pour repousser cette échéance, nous sommes d’avis que le gouvernement se devait de respecter son engagement. Car il y a incontestablement lieu de s’inquiéter de l’avenir d’un État dont la propension à vivre au-dessus de ses moyens semble irrépressible. Il en résulte un endettement public élevé et toujours croissant, qui viendra inexorablement grever la marge de manœuvre des prochains gouvernements. Selon les données du dernier budget, le service de la dette a crû de 13,4 p. 100 en 2010-2011 et croîtra de nouveau de 12,4 p. 100 cette année, puis de 10,9 p. 100 l’année suivante. Des taux de croissance beaucoup plus élevés que l’augmentation des revenus.

Mais peut-on vraiment penser qu’un plan qui fait la quasi-unanimité contre lui peut réussir ?

Si l’on peut certes déplorer la myopie de l’Alliance sociale, qui ne semble pas voir que le Plan de retour à l’équilibre budgétaire assure la pérennité de la capacité d’intervenir de l’État québécois, son hostilité aux mesures proposées est néanmoins compréhensible. D’abord, ces mesures n’ont pas été soumises au difficile mais nécessaire exercice de recherche d’un consensus social, qui avait justement caractérisé le plan de 1996. De plus, leur mise en œuvre, surtout en ce qui concerne les dépenses publiques, laisse plusieurs observateurs sceptiques (dont les soussignés). Mais surtout, l’essentiel du Plan repose sur des mesures fiscales qui altèrent sensiblement le consensus social actuel sur la progressivité globale du système fiscal.

Malgré une reprise économique plus soutenue que ce qui avait été anticipé, le gouvernement n’a pas su répondre de façon convaincante à deux défis récurrents : contrôler la croissance des dépenses publiques et résister à la tentation des astuces comptables qui viennent brouiller la transparence de ses chiffres.

Notons d’abord que de nouvelles dépenses de 1,3 milliard de dollars comptabilisées en 2011-2012, notamment au titre des régimes de retraite du secteur public, ont annulé les bonnes nouvelles économiques. Ainsi, le gouvernement a manqué cette occasion, qui s’est présentée sous forme de revenus imprévus, de faire davantage que ce qu’il avait annoncé dans le budget précédent.

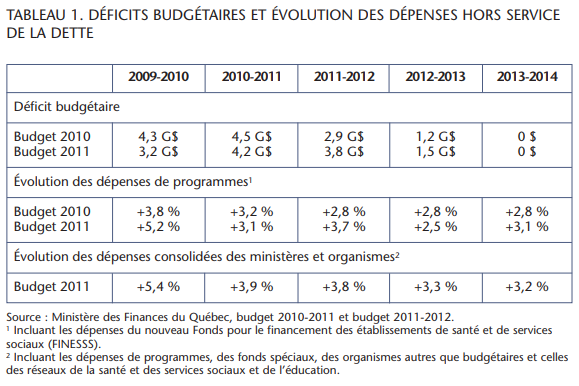

Par ailleurs, comme l’illustre le tableau 1, la réduction de la croissance des dépenses de programmes est constamment repoussée à « l’an prochain », donnant la nette impression que les actions les plus difficiles sont sans cesse différées. Ces dépenses qui, selon le budget 2010, ne devaient croître que de 2,8 p. 100 en 2011-2012 sont maintenant appelées à augmenter de 3,7 p. 100. Ce n’est plus qu’en 2012-2013 qu’on envisage un effort vraiment contraignant, alors que la croissance devra se limiter à 2,5 p. 100 plutôt qu’aux 2,8 p. 100 prévus dans le budget 2010. Le gouvernement dit avoir respecté à la lettre ses engagements de contrôle des dépenses. Mais il n’en respecte malheureusement pas l’esprit.

Lorsque l’on considère le concept plus inclusif des « dépenses consolidées des ministères et organismes », la croissance des dépenses est encore plus rapide. Outre les réseaux de la santé et de l’éducation, ces dépenses consolidées incluent celles de fonds spéciaux (représentant 14,5 p. 100 du total en 2011-2012), dont il devient de plus en plus difficile de suivre l’évolution. Trois de ces fonds ont été créés depuis le début de la crise financière : le Fonds pour le financement des établissements de santé et de services sociaux (FINESSS), le Fonds relatif à l’administration fiscale (FRAF) et le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT). Le gouvernement se défend de manquer de transparence, soutenant que tous les chiffres sont inclus et expliqués dans les documents budgétaires. Tel est bien le cas, mais ce genre de créativité comptable ne peut qu’affaiblir encore davantage le lien de confiance entre le gouvernement et les citoyens, et par le fait même limiter le soutien populaire au Plan de retour à l’équilibre budgétaire.

Quant aux revenus, les mesures annoncées en 2010 par Raymond Bachand reflétaient un engagement électoral de longue date des libéraux : réduire l’impôt sur le revenu des particuliers. Pour faire face à la crise financière, le gouvernement a alors haussé de deux points de pourcentage la taxe de vente du Québec, augmenté la taxe sur les carburants d’un cent le litre par an (pour quatre années consécutives) et haussé la plupart des tarifs des services publics, dont plusieurs étaient gelés depuis des années. La seule rescapée fut la populaire garderie à 7 dollars.

Le gouvernement avait également pris tout le monde de court en imposant une taxe forfaitaire, baptisée « contribution santé », de 25 dollars par personne ― qui passera à 200 dollars en 2012 ― et qui est comptabilisée à l’extérieur des revenus budgétaires du gouverne- ment dans le FINESSS, très justement nommé. Le ministre Bachand avait aussi poussé le bouchon jusqu’à vouloir imposer un « ticket modérateur » de 25 dollars par visite médicale, une mesure promptement retirée devant le tollé généralisé.

Plusieurs de ces mesures s’inscrivaient dans la foulée de la Politique de financement des services publics, adoptée avec le budget 2009, qui visait à instituer une tarification cohérente établie à un niveau approprié. Cette politique devait entrer en vigueur le 31 mars 2010 pour les organismes publics, mais cette date a finalement été repoussée au 31 mars 2011.

Le budget 2011 vient ajouter à cette liste deux nouvelles mesures d’importance : le renflouement du Régime de rentes du Québec (en difficulté depuis plusieurs années), qui inclut une augmentation graduelle des cotisations, et une hausse substantielle des droits de scolarité universitaires (dans le cadre d’un nécessaire Plan de financement des universités).

Plusieurs Québécois doivent se dire, à juste titre, qu’ils n’ont pas voté pour cela : les libéraux respectent effectivement leur promesse de ne pas hausser l’impôt sur le revenu, mais ils augmentent en revanche taxes et tarifs, mettant ainsi implicitement en branle une réforme fiscale importante. La baisse relative de l’impôt sur le revenu des particuliers ― de 42,7 p. 100 des revenus autonomes (excluant les revenus des entreprises publiques) en 2010-2011 à 39,8 p. 100 en 2012-2013 ― représente rien de moins qu’une petite révolution fiscale pour le Québec. Il est préoccupant que ces changements dans la façon de taxer n’aient pas été précédés d’un dialogue explicite entre le gouvernement et les Québécois.

Certes, plusieurs économistes saluent une telle réforme, qui améliorerait l’efficacité du système fiscal. Mais il ne faudrait pas oublier que l’impôt progressif sur le revenu, c’est aussi le vaisseau amiral de la redistribution des revenus, la principale fonction des gouvernements contemporains. La réflexion sur le dosage des impôts doit porter à la fois sur l’efficacité et l’équité ; cette dernière question a été largement éludée jusqu’ici.

Les nouvelles ponctions de l’État suscitent l’inquiétude sinon la colère des groupes directement concernés. Les sondages confirment que les Québécois ne veulent pas voir leur fardeau fiscal s’alourdir et souhaitent plutôt une réduction de la taille de l’État. Mais la majorité désire également conserver les garderies subventionnées, l’assurance parentale, l’assurance-médicaments, l’université bon marché… Et un fait demeure : la santé et l’éducation accaparent, avec le service de la dette (lui-même appelé à croître dans les prochaines années), près des deux tiers du budget de l’État québécois.

Le Québec est-il donc condamné à vivre au-dessus de ses moyens ?

Lorsque l’on s’attarde au choix des moyens pris par le Québec, il apparaît exact de dire qu’il vit « au-dessus de ses moyens ». Mais au-dessus des moyens qu’il choisit de prendre, non pas des moyens dont il dispose ! La distinction est fondamentale. Ainsi, il est tout à fait légitime pour le Québec, comme pour toute autre province, de décider d’offrir un régime d’assurance-médicaments ou des services de garde subventionnés. Seulement, il faut ensuite que les citoyens acceptent d’être taxés en conséquence afin de financer ces mêmes services. Il s’agit là d’une inéluctable logique mathématique.

Si le Québec a tendance à abuser de l’endettement public pour financer certains de ses choix de société, il n’est cependant pas une exception à l’échelle canadienne. Au cours des 50 dernières années, la logique de l’équilibre budgétaire a rarement prévalu au Canada, que ce soit au Québec, dans les autres provinces ou au niveau fédéral. Vivre au-dessus de ses moyens est actuellement l’apanage tant de l’Ontario que du Québec, voire même de l’Alberta.

La baisse relative de l’impôt sur le revenu des particuliers — de 42,7 p. 100 des revenus autonomes (excluant les revenus des entreprises publiques) en 2010-2011 à 39,8 p. 100 en 2012-2013 — représente rien de moins qu’une petite révolution fiscale pour le Québec. Il est préoccupant que ces changements dans la façon de taxer n’aient pas été précédés d’un dialogue explicite entre le gouvernement et les Québécois.

Précisons aussi que ce ne sont pas les paiements de péréquation ou les autres transferts fédéraux qui permettent au Québec d’offrir des services publics plus étendus que la moyenne canadienne. Comme l’un d’entre nous l’a déjà fait valoir (voir Options politiques d’avril 2010), le mécanisme de la péréquation est entièrement basé sur la capacité fiscale des provinces et n’est pas directement lié aux choix faits par les provinces en matière de dépenses ou de revenus effectivement perçus. Ces transferts ne servent donc qu’à rapprocher la capacité fiscale du Québec de la moyenne canadienne, sans égard aux dépenses qu’il effectue.

En somme, « vivre au-dessus de ses moyens » signifierait ici que le Québec offre davantage de services publics que ce que la population est prête à financer, étant donné sa capacité fiscale.

Le deuxième budget Bachand peut renforcer l’impression que tel est effectivement le cas. Car si la structure du Plan de retour à l’équilibre budgétaire est crédible, sa mise en œuvre comporte des faiblesses importantes, comme on vient de le signaler. Des faiblesses qui ne sont ni tout à fait surprenantes, ni vraiment nouvelles d’un point de vue historique ― ne mentionnons que le contrôle des dépenses ou la croissance substantielle de la dette. C’est justement dans une telle situation qu’il nous apparaît particulièrement important de chercher à constituer un véritable consensus social.

Juste avant le dépôt de son premier budget en 2010, M. Bachand expliquait à des journalistes que la finalité de l’exercice était le bonheur et non la résorption du déficit. Voilà un noble objectif, mais il en faudra certainement davantage pour définir un projet de société pour le Québec, d’autant plus que les budgets Bachand de 2010 et de 2011 semblent faire le malheur de plusieurs. Si l’objectif intermédiaire du déficit zéro est endossé par une grande partie de la population, il en est tout autrement des moyens pris pour y parvenir.

La période actuelle marquée par les difficultés économiques et les déficits n’est peut-être pas la plus propice pour discuter de grands projets d’avenir, mais les pistes et les enjeux ne manquent pas. Pourtant, on a l’impression depuis quelque temps que le Québec se cherche. Par exemple, la volonté du gouvernement de présenter la province comme une économie verte (rappelons-nous la façon dont il avait apostrophé l’Alberta à Copenhague) peut sembler difficile à concilier avec son approche empressée dans le dossier du gaz de schiste. Et que veulent donc les Québécois ? Surtout pas de puits de gaz dans leur cour ! Mais pas d’éoliennes non plus…

Il faut bien avouer que tout ce que pourrait tenter le gouvernement actuel risque d’être voué à l’échec tant son impopularité est grande. Un symptôme frappant est apparu à l’automne 2010 alors que, des mois avant la publication de son manifeste fondateur, la Coalition pour l’avenir du Québec de François Legault recueillait déjà l’appui de quatre Québécois sur dix ― soit davantage que tout parti politique existant.

Le renouvellement du fédéralisme fiscal canadien ou une meilleure transparence dans la comptabilité publique ne rallieront pas d’emblée les Québécois. Ces éléments chers à plusieurs sont nécessaires, mais ils ne suffisent clairement pas.

Les Québécois ont soif de changement, notamment d’un nouveau « modèle québécois » qui actualiserait le rôle de l’État et tiendrait compte des nouvelles réalités sociales, économiques et démographiques du XXIe siècle. La définition d’un tel modèle passe par un leadership politique qui semble de plus en plus faire défaut, un leadership qui guide et convainc, tout en étant inclusif afin de tabler sur les points communs et proposer une forme de plan directeur. Malheureusement, rien n’indique que le dernier budget Bachand participera d’une telle démarche et permettra de construire un quelconque consensus, et encore moins de rétablir un lien de confiance qui semble définitivement rompu. Car l’objectif louable de déficit zéro a été réduit à son sens purement comptable… à moins qu’il ne mène directement au bonheur.

Photo: Sylvie Bouchard / Shutterstock