Aux États-Unis, Donald Trump a obtenu une victoire sans lustre, avec environ 2,5 millions de votes de moins qu’Hillary Clinton. Trump a tout de même récolté l’appui de 46,2 % de ceux qui ont voté. Au Canada, en comparaison, Justin Trudeau n’a gagné qu’avec 39,47 % des voix, et personne n’a protesté. Au Québec, Philippe Couillard se situait à peu près dans la même ligue en avril 2014, avec 41,52 % des appuis.

Évidemment, au Canada et au Québec, il n’y a pas comme aux États-Unis un adversaire unique ayant obtenu davantage de voix que le vainqueur. Mais la conversion des votes en sièges demeure bien imparfaite, et elle met à mal l’idée d’une représentation à peu près fidèle de la volonté populaire.

C’est d’ailleurs cette idée de la représentation que le Comité spécial sur la réforme électorale de la Chambre des communes, qui a déposé son rapport le 1er décembre, a mise au centre de ses préoccupations. Le comité, où tous les partis étaient représentés, a été créé pour donner corps à la promesse électorale faite par Trudeau de changer les règles du jeu avant la prochaine élection.

Fait assez remarquable : conservateurs, néodémocrates, bloquistes et verts ont réussi à s’entendre sur les grandes orientations, tandis que les libéraux semblent avoir tout mis en œuvre pour faire dérailler la démarche, même si ce sont eux qui l’ont initiée. Le rapport du comité se termine en effet par une note dissidente des membres libéraux, qui s’inscrivent en faux contre les deux recommandations principales, soit l’adoption de la représentation proportionnelle et la tenue préalable d’un référendum sur la réforme électorale. Ces deux recommandations, concluent-ils, sont « précipitées et trop radicales ». Or, faute d’entente sur ces deux questions, on voit mal comment une réforme substantielle pourrait aller de l’avant.

Il faut bien admettre que le consensus obtenu par les partis d’opposition a, pour reprendre l’expression de la journaliste Hélène Buzzetti, toutes les allures d’une « unanimité de façade ». Les néodémocrates, le Bloc québécois et les verts s’entendent sur la représentation proportionnelle, mais ne précisent pas la formule à retenir. Ils se contentent de mettre en avant une équation qui mesure l’écart entre la répartition des votes et celle des sièges. C’est cette équation à deux variables, l’indice de Gallagher, que la ministre des Institutions démocratiques Maryam Monsef trouve bien compliquée…

Quant aux conservateurs, ils obtiennent le référendum qu’ils souhaitaient et qu’ils voient comme une garantie de maintenir le statu quo.

Ce consensus, qui s’est établi sur le principe de la représentation proportionnelle et la tenue d’un référendum, laisse toutefois de côté des questions substantielles, notamment sur la forme de représentation proportionnelle et les implications politiques d’une telle réforme pour un pays comme le Canada.

En ce qui concerne la formule précise à retenir, le rapport du comité passe simplement en revue les options sans se prononcer, et il laisse au gouvernement le soin de définir une proposition. On ne sait pas trop si ce flou relève de l’absence de consensus ou du manque de temps et de ressources, mais le résultat donne en quelque sorte raison à la dissidence libérale, qui note un peu malicieusement qu’un indice mesurant l’écart entre la répartition des voix et celle des sièges constitue une base bien mince pour lancer un processus de réforme.

Les limites du rapport apparaissent encore davantage quand il s’agit des implications politiques d’une réforme du mode de scrutin. Le document fait état de considérations soulevées à ce propos lors des audiences — sur la multiplication des petits partis ou le recours accru à des gouvernements de coalition par exemple —, mais il se contente de recommander une « étude exhaustive des effets » potentiels sur « l’écosystème de gouvernance du Canada ».

Pourtant, comme on peut le lire dans plusieurs des mémoires présentés par des experts, bon nombre de ces effets sont déjà bien documentés. Pour le Canada, deux questions s’imposent d’emblée à cet égard. La première concerne le recours presque incontournable à des coalitions pour pouvoir gouverner. La seconde a trait aux enjeux spécifiques que pose la représentation proportionnelle pour une fédération multinationale.

Tous les experts s’entendent sur le fait que la représentation proportionnelle rend plus probables les gouvernements de coalition. Si on y pense bien, c’est même largement le but de la démarche, puisque cette façon de convertir les votes en sièges a pour conséquence d’éliminer les majorités artificielles engendrées par le système majoritaire. Le résultat, dans l’ensemble, ce sont des gouvernements un peu moins stables mais plus consensuels, et une vie politique moins marquée par l’adversité. Comme les élus sont appelés à gouverner avec leurs adversaires, ils se gardent une petite gêne dans l’attaque et la critique.

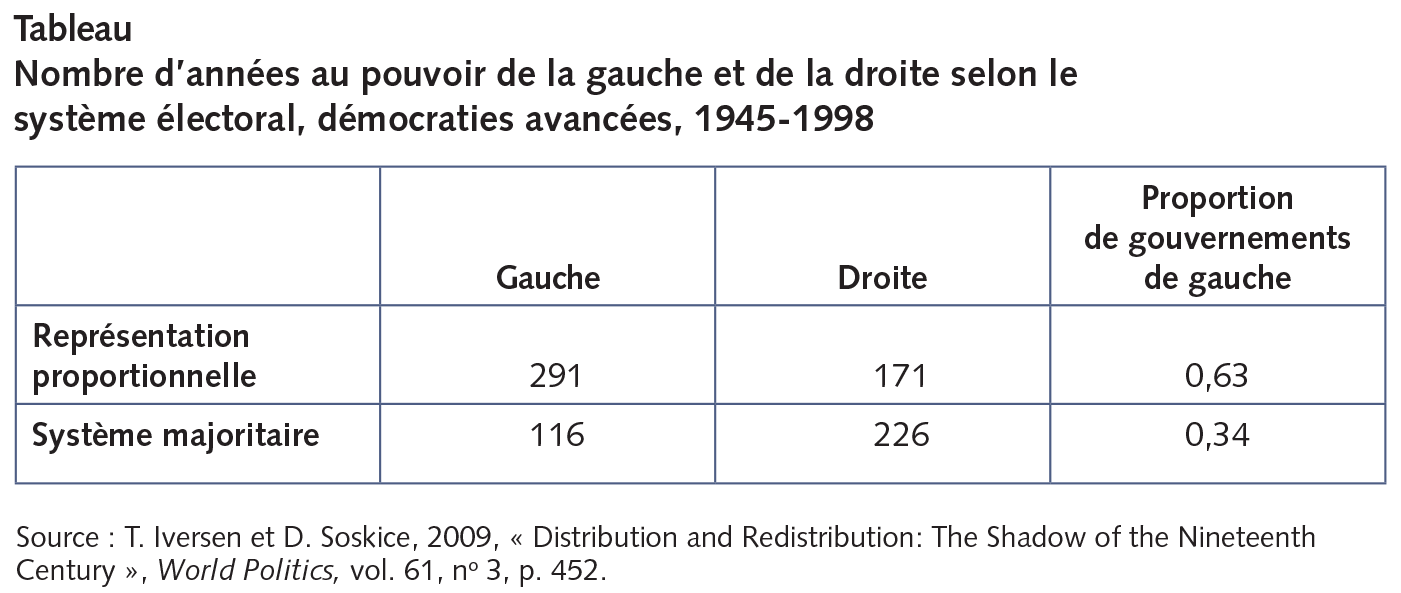

La mise en place de coalitions est parfois longue et difficile, et elle donne lieu à des tractations plus ou moins transparentes, qui ne comportent pas que des avantages. Mais dans l’ensemble, l’exercice a tendance à favoriser les consensus et, ultimement, une plus grande justice sociale. Les démocraties consensuelles redistribuent en effet mieux le revenu que les démocraties majoritaires. Ce résultat s’explique en partie par la nécessité de maintenir de larges coalitions de partis et d’électeurs, et en partie par la présence plus fréquente de la gauche au pouvoir. Le tableau ci-dessous, repris d’une étude de Torben Iversen et David Soskice parue en 2009, compare la force de la gauche et de la droite dans les démocraties avancées, selon le type de système électoral.

Pendant la période étudiée, une coalition de gauche était au pouvoir environ deux années sur trois dans les pays ayant la représentation proportionnelle, comparativement à une année sur trois pour les systèmes majoritaires. Au Canada, les conservateurs comprennent d’instinct cette logique. Compte tenu de l’alignement actuel des forces politiques, ils n’ont pas de partenaire naturel pour former une coalition, sauf peut-être le Parti libéral, alors que les autres partis pourraient s’entendre plus facilement. On parle donc ici d’un important changement potentiel dans « l’écosystème de gouvernance » canadien, que l’on peut difficilement ignorer.

Par ailleurs, dans une fédération multinationale comme le Canada, on ne peut pas exclure que, libérés de l’obligation de travailler ensemble, les tenants des différentes tendances politiques pourraient décider de se constituer en partis sur une base régionale. Dans son témoignage devant le comité, le politologue Ken Carty évoquait cette possibilité, qu’il considérait comme néfaste pour l’unité nationale. Brian Tanguay, de son côté, écartait un scénario à la belge, qui ferait carrément disparaître les partis pancanadiens. La réponse la plus honnête sans doute est qu’on ne sait pas. Mais le comité ne fait qu’effleurer la question. Comme c’est souvent le cas au Canada, on préfère ne pas penser le pays comme une fédération multinationale. L’Espagne, qui pratique ce déni de façon intense, s’est retrouvée cette année pendant dix mois sans gouvernement, faute de pouvoir constituer une coalition à l’épreuve du défi catalan.

Au-delà de l’indice de Gallagher et du référendum, il y a donc des enjeux politiques majeurs que le Comité sur la réforme électorale n’a pas vraiment abordés. Le gouvernement Trudeau vient à toutes fins pratiques de mettre un terme au processus de réforme. Mais la discussion devrait se poursuivre. Même si la voie politique vers une réforme apparaît pour l’instant bloquée, il demeure que le Canada, tout comme le Québec, n’est pas très bien servi par le système électoral actuel.

Cet article fait partie du dossier La réforme électorale.

Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives. | Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it.