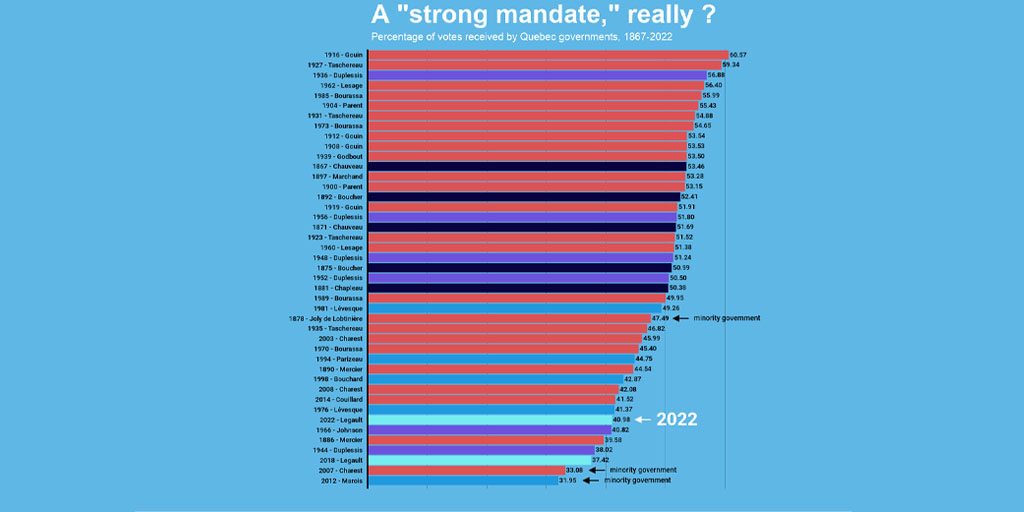

Le 1er octobre 2018, pour la première fois en près de cinquante ans, tant le Parti libéral du Québec (PLQ) que le Parti québécois (PQ) étaient délogés, pour permettre à la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault de former un gouvernement majoritaire. Avec 37,4 % des votes, l’appui populaire à la CAQ n’était pas retentissant, mais il suffisait pour gagner 74 des 125 sièges de l’Assemblée nationale et rompre avec des années de domination libérale-péquiste.

Dans les années qui ont suivi, cet appui à la CAQ est rarement descendu sous la barre des 40 % dans les sondages, le plus proche rival demeurant le PLQ, qui oscillait entre 18 % et 22 % (sondages Léger). La campagne électorale en cours confirme cette tendance et annonce une forte domination de la CAQ à l’Assemblée nationale, face à des partis d’opposition décimés.

Comment un tel renversement de situation est-il possible? Bien sûr, notre système électoral bancal force le trait, en magnifiant les gains en sièges du parti qui arrive premier et en effaçant littéralement les appuis des plus petits partis. Mais ce système n’a pas changé. Ce sont les électeurs qui ne sont plus les mêmes ou qui ont modifié leurs choix.

Dans Le nouvel électeur québécois, les politologues Éric Bélanger, Jean-François Daoust, Valérie-Anne Mahéo et Richard Nadeau avancent, comme d’autres avant eux, que l’épuisement du débat à propos de la souveraineté et du statu quo fédéral a laissé place à de nouvelles divisions, que l’opposition PQ-PLQ représente moins bien. Le clivage entre la gauche et la droite, notamment, occuperait dorénavant davantage de place, tout comme les divisions autour de nouvelles valeurs liées à la diversité, à la mondialisation et à la protection de l’environnement.

Plausible, cette explication soulève néanmoins quelques questions.

Oui, non, gauche, droite?

D’abord, le clivage gauche-droite a toujours alimenté les débats politiques québécois. Cette division renforçait en fait le clivage oui-non. Le Parti québécois, qui favorisait un État québécois plus ambitieux, occupant habituellement le centre-gauche, et le Parti libéral, plus satisfait du statu quo, le centre-droit. L’accentuation relative du clivage droite-gauche, que les auteurs présument plus qu’ils ne la mesurent – puisque leur analyse repose principalement sur des données de 2018 – auraient pu être récupérée par les deux partis dominants.

D’ailleurs, si on fait abstraction de ses racines du côté de l’Action démocratique du Québec (ADQ), la CAQ ne s’est jamais située bien loin à droite du PLQ. Au contraire, l’arrivée au pouvoir de François Legault a été marquée par la remise en question des politiques d’austérité du gouvernement Couillard et par des réinvestissements dans les services publics. Plus généralement, comme le soulignait mon collègue Olivier Jacques, la CAQ au pouvoir s’est démarquée par son « électoralisme à tout cran », soit sa propension à choisir les politiques qui ont dans les sondages la préférence de l’électeur médian.

Bref, ce n’est probablement pas la vigueur renouvelée du clivage gauche-droite qui propulse la recomposition du paysage politique québécois. Le centre-droit caquiste n’est guère plus à droite que le centre-droit libéral. Le positionnement relativement modéré de la CAQ a d’ailleurs ouvert un espace à droite pour le parti conservateur d’Éric Duhaime.

Qu’en est-il du clivage que Bélanger et ses collègues appellent « libéral-autoritaire »? Si on fait abstraction de l’étiquette, qui semble un peu réductrice, on trouve ici, effectivement, une division qui pourrait profiter à la CAQ, probablement le parti le moins ouvert face à l’immigration, la diversité et la protection de l’environnement. François Legault a nettement marqué son aversion face aux « wokes », et il ne semble s’intéresser à l’environnement que pour faire le minimum nécessaire. Mais là également, le gouvernement caquiste demeure surtout collé aux sondages.

Ce qui se joue au Québec constitue moins une conséquence du recul du clivage oui-non ou de l’accentuation des divisions entre la gauche et la droite que la manifestation d’une tendance plus universelle. En effet, un peu partout dans les démocraties les grands partis qui ont dominé la scène depuis des décennies sont en déclin.

Entre les antisystème et un nouveau centre

Dans certains cas, ceci conduit à une montée de nouveaux partis antisystème. Les Démocrates de Suède, par exemple, parti de droite anti-immigration, sont devenus à l’élection du 11 septembre 2022 le second parti du pays et un joueur clé de la vie politique avec 20,6 % des voix, contre 30,5 % pour le parti social-démocrate.

Dans d’autres cas, comme en France, c’est un nouveau parti du centre, souvent le simple véhicule d’un politicien entreprenant, qui pousse les partis traditionnels de centre-droit et de centre-gauche dans les côtés. Comme le notent eux-mêmes Bélanger et ses co-auteurs, le Québec de François Legault ressemble un peu, à cet égard, à la France d’Emmanuel Macron.

Dans un article éclairant paru en 2021, les politologues Sheri Berman et Hans Kundnani associent le déclin généralisé des grands partis de centre-gauche et de centre-droit moins à l’émergence de nouveaux clivages sociaux qu’à la convergence de ces partis vers le centre. Dit autrement, ce serait moins une question de demande qu’une affaire d’offre. Au pouvoir à tour de rôle, ces partis auraient graduellement modéré leurs attentes et migré vers le centre. La gauche social-démocrate a appris à vivre avec le capitalisme et à composer avec les impératifs de la compétitivité; la droite libérale en est venue à accepter l’État-providence, la redistribution et la reconnaissance de la diversité. En Allemagne, les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates ont même partagé le pouvoir au sein d’un gouvernement de coalition.

Cette convergence et la modération qui la caractérise ont leurs bons côtés, puisqu’elles engendrent des consensus et de l’harmonie. Mais elles font également des orphelins, qui deviennent disponibles soit pour des partis plus radicaux, soit pour de nouvelles marques politiques naviguant elles aussi proche du centre.

Dans nos sociétés de la connaissance, ces laissés pour compte de la convergence sont souvent des personnes moins instruites, qui se sentent un peu flouées par les élites, les experts et les institutions. C’est de ce côté que la CAQ allait chercher de nombreux votes en 2018 : la moitié des personnes avec un secondaire ou moins d’années de scolarité appuyaient alors le parti de François Legault, les plus scolarisés se répartissant à peu près également entre les différents partis. Par ailleurs, le PLQ accaparait presque tout le vote anglophone (81 %) et allophone (70 %), et Québec solidaire recevait environ 40 % des appuis chez les moins de 30 ans. Le Parti québécois ne se démarquait que parmi les électeurs des régions plus éloignées.

Si elle est au diapason de ce qui se passe ailleurs dans les démocraties, la recomposition du système partisan québécois a alors moins à voir avec la montée en intensité ou en pertinence de la division gauche-droite qu’avec la convergence du PQ et du PLQ sur plusieurs enjeux politiques, une fois la souveraineté écartée. Cette convergence a ouvert un espace pour le parti de François Legault, lui-même pas très éloigné du consensus général.

La CAQ a récupéré ses électeurs parmi les déçus des deux grands partis. Compte tenu de notre mode de scrutin majoritaire, cette situation a laissé une opposition fragmentée et faible et, dans les faits, rendu notre système partisan unipolaire. Mais les clivages sociaux au Québec demeurent peu profonds et beaucoup de politiques publiques font toujours consensus. La démocratie québécoise reste donc vigoureuse, et le temps de l’unipolarité devrait avoir un terme. Mais sans doute pas en 2022.