Comme la contamination de produits alimentaires à la bactérie E. coli en Allemagne nous l’a encore rappelé ce printemps, les systèmes de salubrité et d’innocuité de nos aliments dépassent aujourd’hui les frontières nationales. Certes, la source de l’épidémie, qui a fait près de 40 morts en Europe, a finalement été localisée dans une petite ferme en Allemagne même, mais on avait d’abord cru que la maladie était causée par des concombres provenant d’Espagne. Cet épisode n’est qu’un exemple de plus illustrant que la « souveraineté alimentaire » des pays n’existe plus et que l’interdépendance s’est accrue, y compris en matière de santé publique.

Avec une économie très ouverte sur le monde, le Canada n’échappe pas à cette nouvelle réalité. Plus de 60 p. 100 de sa richesse provient de ses exportations. Et même si le Canada fournit à peine 3 p. 100 des produits agroalimentaires offerts dans le monde, la moitié de sa production primaire est vouée à l’exportation.

L’exportation de produits agroalimentaires connaît d’ailleurs une hausse constante depuis quelques années. Selon les données publiées à ce sujet, cette augmentation se situe entre 2,5 et 3,5 p. 100 depuis les cinq dernières années. Au Québec par exemple, les exportations de ces produits se sont chiffrées à environ 4 milliards de dollars en 2010. Les produits agroalimentaires transformés comptaient pour 85 p. 100 du total, le reste étant constitué de produits agricoles bruts. Avec l’arrivée sur le marché des pays émergents, nous importons également plus de produits agricoles et alimentaires qu’auparavant.

Dans ce contexte, le Canada dépend plus que jamais des normes et des protocoles de ses partenaires internationaux en matière de salubrité et d’innocuité alimentaire, tandis que sa propre performance à ce chapitre permet de garantir la qualité de ses produits auprès des acheteurs.

Il est important de souligner le poids que représentent les contaminations alimentaires dans le monde. Aux États-Unis par exemple, malgré le fait que les infections causées par la salmonelle soient en baisse ces dernières années, le nombre de cas de contamination alimentaire demeure élevé. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les agents pathogènes dans l’alimentation provoquent environ 76 millions de cas de contamination par année aux États-Unis seulement. Au Canada, on estime en avoir plus de 11 millions par année. Proportionnellement parlant, nous ne faisons donc guère mieux que nos voisins du Sud. L’Organisation mondiale de la santé, quant à elle, chiffre à 1,8 million le nombre d’enfants qui meurent des suites de contaminations alimentaires dans le monde chaque année. Et bon nombre de ces enfants vivent dans des pays développés. La plupart des cas surviennent à la suite de la contamination de cours d’eau environnants.

Un système national adéquat en matière de salubrité et d’innocuité alimentaire doit être en mesure de détecter les sources de contamination et de répondre rapidement aux menaces qui en découlent.

Pour bien protéger les consommateurs, un tel système doit nécessairement tirer profit de la technologie et de la science à sa disposition. Idéalement, il faut un système qui permette aux autorités sanitaires de repérer rapidement les souches de contaminations potentielles ainsi que de trouver l’origine de la propagation des agents pathogènes. Dès lors, il serait facile de faire le lien entre un produit et un malade. Par l’évaluation des données historiques d’une anomalie, les autorités sauraient rapidement si, par exemple, une région compte plus de cas de salmonellose que dans les années précédentes. Mieux encore, le système permettrait d’établir un lien entre deux individus malades. Il s’agit donc de mettre sur pied un réseau qui relie à la fois les laboratoires qui font les tests, les omnipraticiens et le public en général.

Contrairement aux États-Unis, le Canada ne dispose pas encore d’un tel système. Seules les autorités en santé publique en Ontario ont mis sur pied un système similaire à la suite de la crise du SRAS en 2003. Toutefois, plusieurs filières, notamment les filières bovine, ovine et porcine, ont déjà instauré des mécanismes de contrôle, mais non sans rencontrer de nombreux obstacles.

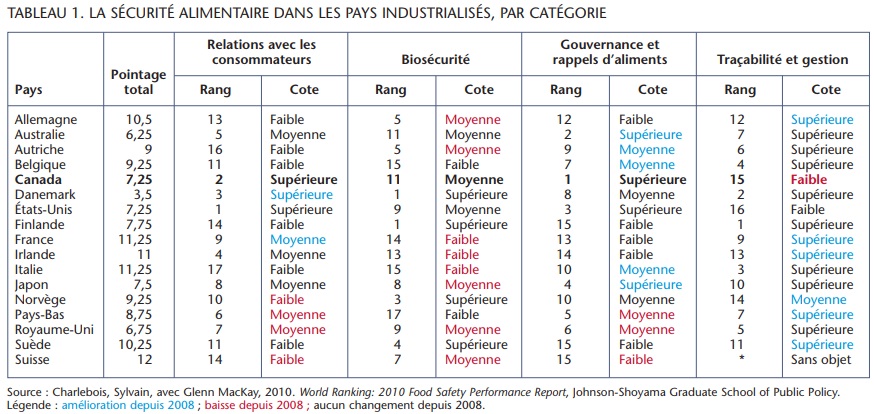

Malgré tout, le Canada est perçu comme un joueur actif sur la scène internationale pour ce qui est de la sécurité alimentaire et figure en bonne place au sein des pays industrialisés, même s’il y a encore beaucoup de travail à faire. En adoptant une perspective purement canadienne, cet article offre une analyse comparative des pays industrialisés en matière de sécurité alimentaire dans quatre domaines : les relations avec les consommateurs, la biosécurité, la gouvernance et les rappels d’aliments, et la traçabilité alimentaire.

Il est primordial d’examiner à quel point le Canada entretient une relation étroite avec ses consommateurs. À cet égard, notre évaluation a tenu compte des efforts de surveillance, des pratiques hygiéniques et de l’accessibilité de l’information. Et le Canada fait bonne figure à ce chapitre (voir tableau 1).

L’exigence de soumettre des rapports à fréquence régulière à des autorités continentales varie grandement selon les pays. Contrairement aux pays européens, le Canada, les États-Unis, l’Australie et le Japon n’ont pas à produire de rapports pour une agence continentale quelconque, ce qui rend la coordination des systèmes de surveillance plus difficile. Mais afin de développer un système proactif de surveillance continental, les frontières nationales devraient virtuellement disparaître. Ceci n’est clairement pas une priorité en Amérique du Nord. C’est malheureux, car il faudrait enfin reconnaître que l’alimentation crée des dépendances, des rapports de force et des relations particulières entre pays.

Favoriser une approche continentale en matière de sécurité alimentaire est logique. Il est en effet plus facile et plus efficace de traiter les problèmes de sécurité en Amérique du Nord comme un tout plutôt que d’essayer de coordonner les différentes politiques de chaque pays. Les questions frontalières et de sécurité ont pris une importance accrue depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et certaines personnes ont proposé la mise en place d’un périmètre de sécurité nord-américain qui inclurait les produits agroalimentaires. Le Canada est toutefois demeuré distant au sujet de cette idée, justifiant sa réserve par le souci de maintenir sa souveraineté.

Chaque pays doit se doter de systèmes pour minimiser les risques de bioterrorisme, soit l’utilisation de virus, de bactéries, de champignons, de toxines ou de micro-organismes dans la chaîne alimentaire, ou la menace de le faire, dans l’intention d’empoisonner d’innocentes victimes. Pour ce qui est de la biosécurité, nous nous sommes intéressés aux programmes d’évaluation des risques et à l’utilisation de produits toxiques et d’hormones à la ferme, ainsi qu’à l’utilisation de données scientifiques.

Dans ce domaine, le Canada fait piètre figure comparativement aux autres pays industrialisés, se classant au 11e rang (voir tableau 1). En matière d’utilisation d’herbicides et de pesticides, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Japon, la Suède, la Norvège et la Suisse ont des pratiques satisfaisantes. En contrepartie, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada et les États-Unis utilisent plus de huit kilogrammes de pesticides et d’herbicides par hectare. Le Canada se classe 22e au sein des pays de l’OCDE pour ce qui est de l’utilisation de produits chimiques. Il n’est donc guère un modèle en cette matière, quoique bon nombre de producteurs n’aient pas vraiment le choix que de recourir à ces produits, chaque pays devant composer avec son climat et son environnement qui influent beaucoup sur le rythme d’utilisation des produits chimiques à la ferme.

Le Canada se classe 22e au sein des pays de l’OCDE pour ce qui est de l’utilisation de produits chimiques. Il n’est donc guère un modèle en cette matière.

En fait, le plus gros problème pour le Canada en matière de biosécurité représente l’influence des États-Unis. À cet égard, l’ouverture de nos frontières semble nuire à notre capacité de gérer notre environnement, surtout en ce qui touche la pollution et la qualité de l’eau. Plus de 60 p. 100 de nos exportations étant destinées aux États-Unis, celles-ci influencent donc nos politiques agricoles, y compris celles concernant la gestion des risques. Les exportations servent souvent d’incitatifs à changer nos méthodes et nos pratiques afin d’éviter la mise en place de barrières non tarifaires par nos partenaires internationaux.

À moins de changements imprévus, il est peu probable que le Canada améliore son rendement en matière de biosécurité d’ici peu. Par contre, sa performance concernant les rappels d’aliments est exemplaire.

De nos jours, il est capital de traiter efficacement les rappels d’aliments. Le Canada procède aujourd’hui à plus de 300 rappels par année. Ce nombre était d’à peine 40, il y a de cela 10 ans.

En fait, partout dans le monde, les rappels de produits alimentaires explosent. En Europe notamment, les chiffres sont étonnants. Selon les données de la Commission européenne recueillies par le système communautaire d’échange rapide d’informations RAPEX, les communications d’alertes pour produits dangereux non alimentaires ont bondi de 150 p. 100 depuis 2000. Elles avaient déjà augmenté de 32 p. 100 en 2010 et plus que doublé depuis 2005. En ce qui concerne les produits alimentaires, suivis par le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les alertes ont doublé entre 2005 et 2008.

Les allergènes représentent un problème de taille et devraient entraîner une augmentation sensible du nombre de rappels. Aux États-Unis, ils comptent pour 25 à 30 p. 100 des rappels. Mais à défaut d’atteindre le mythique « risque zéro », ces retraits de produits du marché participent aux efforts de prévention et permettent aux industriels et aux distributeurs de clamer en chœur que la sécurité alimentaire a largement progressé au cours des 15 dernières années. La situation est semblable au Canada.

Contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, bon nombre de rappels dépassent aujourd’hui nos frontières. Ottawa oblige maintenant les importateurs de produits de consommation à tester sur une base régulière l’innocuité des produits mis sur le marché et à lui en communiquer les résultats. En soi, c’est une loi intéressante, mais elle a une portée limitée. Dans le domaine du commerce international, il est difficile de surveiller l’ensemble des importateurs à cause de leur trop grand nombre. En outre, une fois le fautif trouvé, les probabilités d’obtenir des dédommagements sont négligeables.

Si nous comparons le Canada au reste du monde, nos rappels d’aliments s’exécutent rapidement et efficacement. Le Canada se classe ainsi au premier rang dans ce domaine (voir tableau 1). Mais il éprouve des difficultés en matière de surveillance des risques, ce qui l’empêche d’agir diligemment, en temps quasi réel, comme c’est le cas aux États-Unis par exemple. Les liens intergouvernementaux semblent être un des éléments qui nuit à sa performance. À titre de comparaison, aux Pays-Bas, réputés aussi pour leur efficacité en matière de rappels d’aliments, les liens efficaces entre les régions du pays permettent aux gouvernements de circonscrire rapidement une menace liée à la consommation d’un aliment dans une région. Plusieurs autres pays européens ont une approche semblable.

De nos jours, il est capital de traiter efficacement les rappels d’aliments. Le Canada procède aujourd’hui à plus de 300 rappels par année. Ce nombre était d’à peine 40, il y a de cela 10 ans.

Au Canada, étant donné notre vaste territoire et des liens intergouvernementaux moins uniformes, il est plus difficile de restreindre la menace à une province ou même à une région. Il existe en fait une véritable scission transatlantique, et la communication interprovinciale est défaillante. Le Canada devrait s’inspirer des éléments intéressants que d’autres pays ont adoptés afin d’améliorer son système de rappels.

En apparence, la sécurité alimentaire a toujours été une priorité pour le gouvernement canadien. En effet, elle est considérée comme l’un des piliers du cadre stratégique agricole depuis le 1er avril 2003. Un nouveau plan quinquennal intitulé Cultivons l’avenir a été adopté en 2008 et est en vigueur depuis le 1er avril 2009.

Lors de l’élaboration de ce cadre, le gouvernement fédéral a davantage tenu compte des provinces et des différents acteurs. L’ensemble des provinces canadiennes a entériné ce plan, dont la gestion du risque des aliments est l’un des axes principaux. Toutefois, le fossé entre le gouvernement fédéral et les provinces demeure important. Ottawa se préoccupe des règles interprovinciales et internationales de sécurité alimentaire. Pour lui, la qualité des aliments, les rappels d’aliments et les catégorisations, c’est-à-dire l’inclusion des aliments dans le protocole approprié, sont des éléments importants. Les provinces et les municipalités s’occupent de la production et de la consommation des produits locaux, ce qui inclut les commerces de détail et la restauration.

L’analyse des risques et maîtrise des points critiques, mieux connue sous l’acronyme HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) est l’approche privilégiée par le gouvernement canadien, les provinces et l’industrie. Le HACCP est reconnu par le Codex Alimentarius (un code alimentaire international qui comprend des normes, des lignes directives et des recommandations visant la protection de la santé du consommateur) comme un système adéquat de gestion du risque en sécurité alimentaire. Plusieurs organisations ont adopté ce programme d’amélioration de la salubrité des aliments. Bien évidemment, le HACCP est très populaire dans le monde, surtout aux États-Unis. Le secteur agroalimentaire canadien avait donc intérêt à l’adopter, surtout dans le secteur des viandes. L’intérêt était strictement commercial, puisque le programme est peu connu par le grand public.

Quant au dernier point, la traçabilité alimentaire ― la capacité de suivre et de retracer un aliment sur toute la chaîne de production et de distribution ―, elle n’est pas aussi développée au Canada que dans d’autres pays. L’origine du problème pour le Canada réside, une fois de plus, dans les politiques de notre voisin du Sud. D’ailleurs, l’Amérique du Nord tout entière traîne la patte (voir tableau 1).

La mise en œuvre de la traçabilité alimentaire demeure une initiative qui, sans aucun doute, fait l’unanimité au sein de l’industrie agroalimentaire. Au moyen d’un échéancier bien défini par une réglementation stricte et détaillée, les parties prenantes s’engagent à mettre en place une traçabilité ascendante et descendante à travers la chaîne alimentaire. Par contre, la démarche à suivre pour implanter un tel système est loin de faire l’unanimité. Il est évident que l’introduction d’un système de traçabilité expose les entreprises à des contraintes financières et logistiques qui gênent leur capacité de production. La majorité des observateurs s’accordent pour dire qu’une telle initiative coûtera énormément cher.

Évidemment, il est facile de discuter avec nos partenaires autour d’une table de concertation pendant quelque temps et d’affirmer que nous sommes favorables au principe de sécuriser nos processus. Un jour ou l’autre, l’appui à un tel projet doit néanmoins se matérialiser par des investissements concrets de la part de ces mêmes partenaires. Mais plusieurs hésitent encore, de sorte que l’implantation d’un système de traçabilité transversale complète est difficile.

Si les producteurs remettent toujours à plus tard le fait de se conformer à une réglementation, c’est qu’ils ont été déçus de ce que la traçabilité leur a apporté jusqu’à maintenant. Au début, durant les années 1990, l’industrie s’enthousiasmait à l’idée que la traçabilité alimentaire devienne l’outil par excellence pour la création de produits à valeur ajoutée. Cette perception a créé certaines attentes de rentabilité qui mènent actuellement les partenaires vers une impasse stratégique, puisque la majorité des pays industrialisés se sont outillés depuis lors d’un système de traçabilité alimentaire utilitaire dont la valeur ajoutée est pratiquement nulle. Sur le marché national, la traçabilité apporte une certaine valeur ajoutée aux produits québécois, mais le concept demeure méconnu par l’ensemble des consommateurs. Rien n’indique que cette valeur ajoutée tant convoitée se traduira en une augmentation de la rentabilité des entreprises participantes. Pour les marchés internationaux, la traçabilité n’est qu’une assurance, un outil indispensable pour contenir d’éventuelles contaminations.

Par conséquent, les raisons purement financières qui avaient alors amené les entreprises canadiennes à s’intéresser à la traçabilité alimentaire ne peuvent plus être invoquées. Car le monde a changé quelque peu, les consommateurs exigent dorénavant une alimentation plus saine et salubre. Dans ces conditions, les motifs inhérents au projet de traçabilité alimentaire doivent évoluer, et il revient aux principaux acteurs d’apprivoiser la complexité d’un monde agroalimentaire en mutation.

Dans l’histoire de cette industrie, c’est la première fois qu’un projet sollicite l’attention et l’implication active de l’ensemble des partenaires de la chaîne alimentaire. La traçabilité est un projet qui requiert un effort concerté et homogène de la part des dirigeants de l’industrie. La transformation des principes de direction des entreprises agroalimentaires est aussi primordiale.

L’industrie doit se doter d’une vision stratégique à long terme, permettant aux parties prenantes d’acquérir un rythme d’apprentissage profitable et de se sensibiliser à la dure réalité d’un nouveau marché sans frontières. À ce chapitre, quelques initiatives semblent mener dans la bonne direction. L’Institut canadien des politiques agro-alimentaires (ICPA), par exemple, est un organisme sans but lucratif ayant comme vocation de rapprocher les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de la chaîne agroalimentaire pour mieux faire face à la mondialisation. C’est là une initiative louable et nécessaire.

Plusieurs pays, notamment en Europe, ont conçu des projets de traçabilité alimentaire où l’industrie privée assume la majorité des coûts d’application et d’opération. Au Canada, la décision de soutenir les partenariats public-privé dans un contexte de réglementation imposée a manifestement rapporté des dividendes. Toutefois, afin d’augmenter les probabilités d’un développement durable de la traçabilité alimentaire, les intentions associées à ce projet ne doivent pas compromettre le bien-être des consommateurs. Faute de quoi, d’autres partenaires se désisteront d’un projet duquel nous dépendons tous.