(English version available here)

Le Québec est différent, nous le savons, et pas seulement sur le plan linguistique. Son État-providence – impôt progressif sur le revenu, services de garde subventionné, droits de scolarité réduits – est bien connu. Le Québec est également différent en matière de logement.

Malgré la crise du logement actuelle (alimentée en partie par l’immigration et les taux d’intérêt), les prix au Québec sont restés inférieurs à ceux d’autres villes de taille comparable. Le recensement de 2021 fait état de loyers mensuels moyens de 981 $ dans le Grand Montréal, contre 1618 $ pour la région métropolitaine de Toronto, et le prix moyens des maisons y est de 500 400 $ et 1 112 000 $, respectivement. La différence ne peut pas être simplement expliquée par des revenus plus faibles : le revenu médian des Québécois est maintenant près de celui des Ontariens. L’explication de la plus grande abordabilité au Québec se trouve ailleurs.

Québec abordable, Ontario inabordable

Pour mesurer l’abordabilité, on utilise souvent la proportion du revenu consacrée au logement. Pour les 135 centres urbains de plus de 10 000 habitants, les trente où cette proportion est la plus basse se trouvent au Québec, à deux exceptions près. En outre, les loyers moyens dans la Belle province sont systématiquement inférieurs à ce que le prix des maisons suggère. En faisant une analyse de régression simple, les loyers à Montréal sont 13,3 % plus bas que ce que le prix des maisons devrait prédire, un indice d’un avantage spécifique aux locataires.

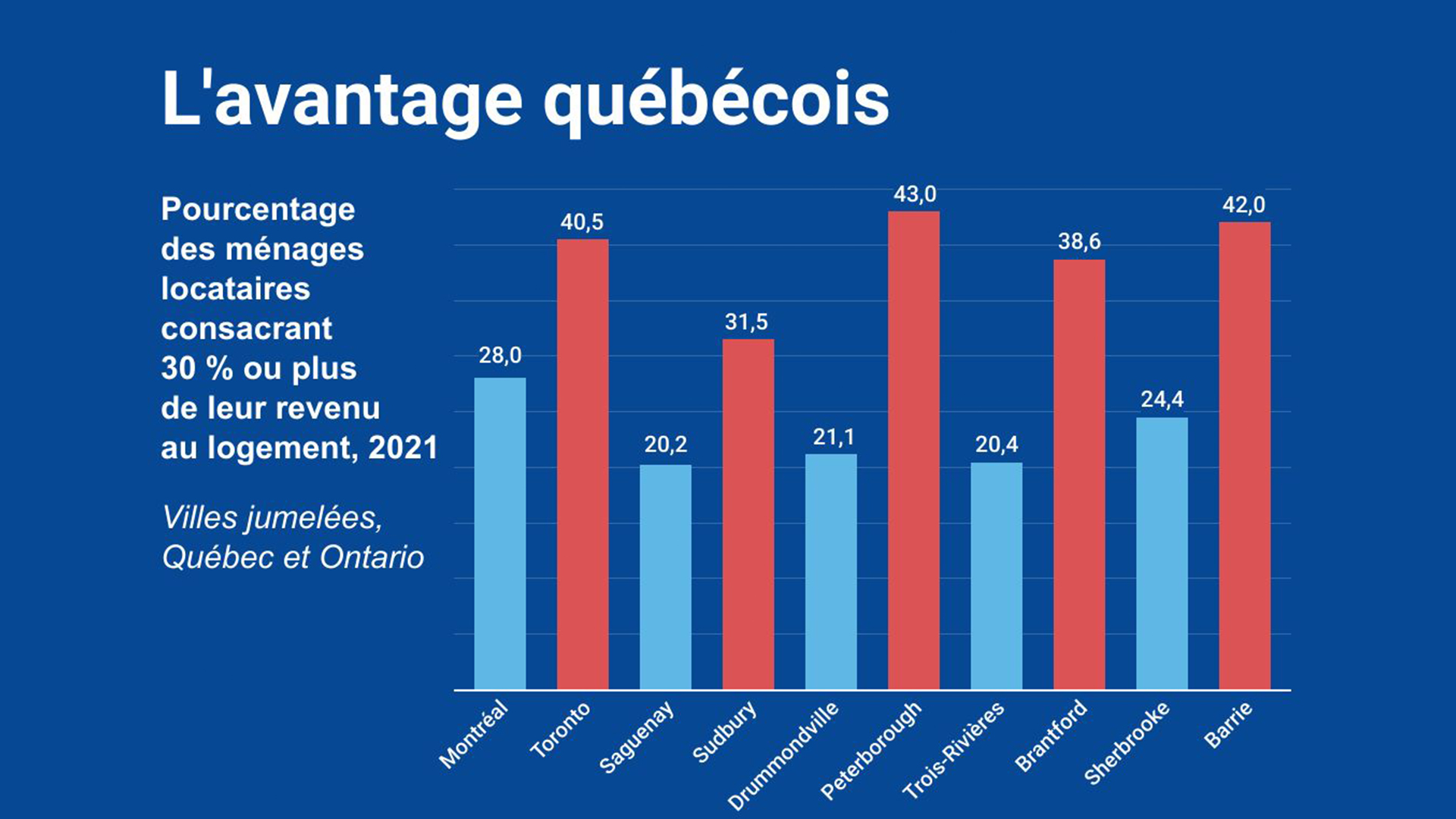

La figure 1 compare le poids financier du logement pour cinq paires de villes au Québec et en Ontario dont la localisation et les attributs socioéconomiques sont semblables. Par exemple, Drummondville et Peterborough sont deux villes prospères en pleine croissance (population métropolitaine d’environ 100 000 habitants) situées à environ une heure de route de la grande ville, tandis que Saguenay et Sudbury sont deux villes nordiques à croissance lente, dépendantes des ressources naturelles. En 2021, la part du logement dans le revenu était respectivement de 21,5 % et 43 % pour la première paire, et de 20,2 % et 31,5 % pour la seconde.

Des différences de cet ordre demandent une explication. Qu’est-ce que le Québec a bien fait ou, au contraire, que l’Ontario a mal fait? Le logement social n’est pas la réponse, puisqu’il est moins présent au Québec (7,8 % des locataires à Montréal, 13,3 % à Toronto). Un cynique pourrait répondre que si Toronto a plus de logements sociaux, c’est précisément parce que son marché du logement est moins efficace, ce qui n’est pas totalement faux, comme nous le verrons.

Financement central des services urbains ou redevances d’aménagement ?

Une différence majeure en matière d’urbanisme est l’utilisation de redevances imposées aux promoteurs, en principe pour couvrir les coûts des services urbains générés par des nouveaux développements résidentiels (routes, égouts, transports en commun, etc.). Historiquement, les municipalités québécoises n’avaient pas le pouvoir de percevoir des redevances, sauf pour des questions mineures telles que les parcs. Que cette interdiction fut ou non une politique réfléchie, elle a eu des conséquences majeures. Pour comprendre pourquoi, il faut traverser la rivière des Outaouais.

En 1989, l’Ontario a adopté la Loi sur les redevances d’aménagement (Development charges en anglais) L’argument en faveur des redevances est a priori impeccable : faire payer aux promoteurs les coûts sociaux du développement. Quoi de plus progressiste! Les redevances faciliteraient la construction – le développement se financera en somme lui-même –, tout en fournissant une source de revenus bienvenue pour les gouvernements locaux, réduisant par le même biais les pressions sur les impôts fonciers. Bref, les redevances étaient une bonne chose.

La réalité fut toute autre. Les redevances ont ouvert une porte difficile à refermer ensuite. Le calcul du coût des services générés par des projets résidentiels n’est pas une science exacte, ce qui laisse une large marge discrétionnaire. Il est difficile alors de résister à la tentation d’ajouter continuellement des services financés par des redevances. Les gouvernements provinciaux les aimaient aussi, parce qu’elles pouvaient transférer le coût de certains services aux municipalités.

C’est précisément ce qui est arrivé en Ontario, Toronto en étant un bel exemple. La redevance en vigueur à partir du 15 août 2023 pour un appartement de deux chambres à coucher s’élève à 80 218 $ par unité, et englobe des services tels que la police, les pompiers, les services de garde et les bibliothèques.

L’impact sur le logement est triple. Premièrement, le coût direct est inévitablement passé aux consommateurs, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Deuxièmement, puisqu’il s’agit d’une somme déboursée au départ, impliquant souvent de longues négociations avec la ville, seuls les promoteurs disposant de ressources suffisantes en temps et argent se lanceront. Le résultat : un marché du logement oligopolistique, moins fluide et une offre réduite. Enfin, comme les redevances sont perçues par unité, indépendamment du revenu généré, elles sont une incitation à la construction d’unités plus chères (souvent des tours), ce qui explique en partie le « milieu manquant » de Toronto.

Pour bien comprendre l’impact des redevances (ou, plutôt, l’impact de leur absence), retournons au Québec, où les services urbains sont surtout financés par l’impôt foncier et les taxes provinciales. Le résultat est un marché plus ouvert, qui facilite l’entrée de petits promoteurs et, par le même mécanisme, la construction de « plex » de deux ou trois étages, moins coûteux et typiques des villes québécoises. Les préférences de style de vie y sont sans doute aussi pour quelque chose. Toujours est-il, le marché du logement au Québec a historiquement été moins restrictif que celui de l’Ontario, comme le montre l’absence d’une ceinture de verdure réglementaire ou encore d’équivalent aux récentes zones d’emploi d’importance provinciale, deux règlements ontariens qui limitent les terrains disponibles pour le développement résidentiel.

Un contrôle « souple » des loyers

Les loyers plus bas du Québec ne s’expliquent pas que par une plus grande fluidité du marché. Le contrôle des loyers est un champ de mines politique. Trouver le juste équilibre entre les droits des locataires et ceux des propriétaires – les premiers étant une condition de la justice sociale, les seconds d’un marché du logement efficace – est une tâche presque impossible. Toutefois, le modèle québécois de contrôle « souple » des loyers semble s’en être rapproché.

La voie choisie par la province est typique de l’approche québécoise en matière de politique publique : un mélange de pragmatisme et de préoccupations sociales. Devant des pressions croissantes pour imposer un contrôle des loyers, le gouvernement du Parti Québécois créa la Régie du logement en 1980 pour arbitrer les relations entre les propriétaires et les locataires, renommée depuis Tribunal administratif du logement (TAL).

Le père de la Régie, Claude Chapdelaine, un économiste de formation avec une conscience sociale, l’a imprégnée d’une philosophie à laquelle l’organisme est resté largement fidèle depuis. Sa mission était non seulement de protéger les locataires (bien sûr!), mais aussi de veiller à ce que les investissements dans l’amélioration du parc immobilier et dans les nouveaux logements demeurent rentables. La philosophie est demeurée globalement la même avec le TAL.

Le droit de regard du TAL se limite aux logements de plus de cinq ans. Les loyers des nouveaux logements sont donc fixés par le marché, le tribunal garantissant par la suite que les hausses restent dans une fourchette définie. Il peut aussi s’appuyer sur une culture de compromis, legs des « plex », où locataires et propriétaires vivent souvent côte à côte. À ce jour, les baux sont généralement établis de façon consensuelle; seule une petite minorité est soumise à l’arbitrage. Les lignes directrices étant publiques, les propriétaires savent qu’ils s’exposent à des litiges s’ils augmentent les loyers au-delà des limites publiées. Les locataires, eux, savent qu’il est inutile de contester les augmentations autorisées.

Les barèmes à la bases des hausses autorisées sont continuellement ajustés en fonction de la conjoncture. Le TAL a largement réussi, s’il faut en croire les tendances des dernières années, dans sa mission double de veille des augmentations de loyer, tout en encourageant l’entretien du parc existant et la construction de logements neufs : la construction de logements locatifs dans le Grand Montréal (unités achevées) a continué de croître au cours des vingt dernières années, c’est-à-dire jusqu’au choc actuel.

Un avertissement pour le Québec

En novembre dernier, l’Ontario a adopté la loi Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, ou projet de loi 23. Comme son titre l’indique, elle vise à stimuler l’offre de logements. Je crains qu’elle n’arrive trente ans trop tard. La loi propose plusieurs mesures positives (dont une plus grande flexibilité en matière de sites et types de construction), mais pour les besoins de cet article, la principale innovation est le resserrement du pouvoir des municipalités de percevoir des redevances, dénoncé sans surprise par les maires de l’Ontario.

Toutefois, il est loin d’être certain que les villes de l’Ontario aient effectivement la marge de manœuvre pour réduire les redevances de manière significative. Selon le site de la Ville de Toronto, les quelque 80 000 dollars mentionnés plus haut pour un appartement de deux chambres sont conformes à la loi 23. Il est compréhensible que les villes cherchent à limiter autant que possible les pertes fiscales appréhendées. L’autre option, toute aussi désagréable, est une hausse des taxes foncières… Or, si l’exemple de Toronto est annonciateur de l’avenir, l’impact de la loi 23 sur l’offre de logements sera limité, voire nul.

Le Québec est-il sur le point de copier l’Ontario ? Le projet de loi 122 du Québec, adopté en 2017, permet désormais aux municipalités de percevoir des redevances. Jusqu’à présent, peu d’entre elles s’en sont prévalues, et les redevances sont restées modestes. Or, il n’est pas trop tard pour éviter le piège ontarien. La réforme annoncée de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire offre en ce sens une occasion en or de repenser les redevances et, espérons-le, de proposer en parallèle une stratégie explicite de financement des infrastructures urbaines à la base du logement.

Sa jumelle, pour ainsi parler, le projet de loi 31 sur la réforme du logement, reste largement fidèle aux principes de contrôle « souple » des loyers. Il ne propose pas de modifications majeures dans le mandat de base du TAL. Cependant, sans surprise, le projet de loi, qui sera à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale cet automne, a été l’objet de critiques de part et d’autre : trop favorable aux propriétaires pour certains, trop favorable aux locataires pour d’autres.

Cependant, même le modèle le plus favorable aux locataires ou encore des généreux suppléments de loyer ne seront pas d’un grand secours si les logements en quantité et en variété suffisantes ne sont pas au rendez-vous. Le quotidien La Presse rapportait récemment que quelque 40 million $ en suppléments de loyer restaient inutilisés, faute d’appartements disponibles. Les taux d’inoccupation des logements locatifs au Québec, notamment dans des centres urbains plus petits, sont aujourd’hui sous ceux de l’Ontario, ce qui indique des marchés de logement bloqués (pour toutes sortes de raisons, mais dont l’analyse dépasse les ambitions de cet article). Pour le Québec, le message est clair : s’il ne fait pas attention, le logement y sera bientôt aussi inabordable qu’en Ontario.