(English version available here)

Cet article fait partie de notre série Réfléchir ensemble à l’unité nationale, réalisée dans le cadre des 30 ans du référendum québécois.

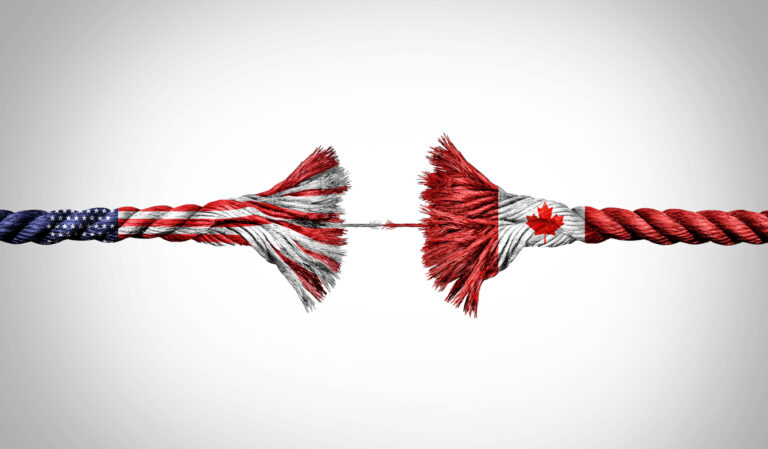

Il est impossible d’envisager sérieusement une éventuelle souveraineté du Québec sans considérer la réaction du puissant voisin du Sud. La relation avec les États-Unis a marqué toute l’histoire du Canada, et il serait impensable de l’ignorer au moment de la sécession d’une province.

Dès 1977, après l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, engagé à réaliser l’indépendance politique du Québec après un référendum, on interrogea le président américain Jimmy Carter sur la réaction des États-Unis face à un tel projet. Sa réponse se résumait en trois points :

- Les États-Unis n’entendent pas intervenir dans les affaires intérieures canadiennes et ne souhaitent pas s’immiscer dans le débat constitutionnel.

- Les États-Unis considèrent le Canada comme un partenaire privilégié et favorisent tout ce qui peut renforcer son unité et sa cohésion. Ils expriment donc une préférence pour un Canada uni plutôt que pour la sécession du Québec.

- Il appartient aux Canadiens de décider de l’avenir de leur pays ; les États-Unis respecteront leur volonté populaire.

Le climat amical de 1980

Ces principes ont été considérés comme le mantra de la politique américaine à l’égard du mouvement souverainiste québécois.

Les stratèges du Parti québécois comprirent dès lors qu’il leur fallait renoncer à convaincre les Américains du bien-fondé de leur projet. Ils se sont plutôt employés à démontrer que l’accession à la souveraineté se ferait dans un cadre démocratique et dans un climat amical envers le voisin.

La discrétion américaine pendant la campagne référendaire de 1980confirma que cette stratégie portait ses fruits.

Le lien économique crucial de 1995

En 1995, le facteur États-Unis est devenu plus important, en partie grâce au soutien québécois aux traités de libre-échange de 1989 (ALE) et de 1994 (ALENA), qui incluait le Mexique. L’appui massif du Québec au gouvernement Mulroney en 1988 avait été déterminant pour la mise en œuvre de l’ALE.

Pour les souverainistes, les relations économiques avec le voisin du sud semblaient désormais plus cruciales que les liens avec les autres provinces. Dans les années 1990, le Québec affichait une confiance sans précédent en son avenir économique. L’inquiétude qui avait prévalu lors du référendum de 1980 paraissait résorbée.

La Commission sur l’avenir du Québec (mieux connue sous le nom de Commission Bélanger-Campeau), créée par Robert Bourassa en 1990, était dirigée par deux financiers. Le chef du Parti québécois et protagoniste majeur du projet souverainiste était lui-même économiste. Les exportations vers les États-Unis représentaient près de 80% du commerce international du Québec, assurant des surplus dans les secteurs les plus dynamiques.

La campagne du « Oui » mettait donc de l’avant que la rupture des liens politiques avec le Canada n’allait pas entraver cette relation économique, tout en rappelant que les États-Unis respecteraient la volonté populaire.

Un projet viable pour les Américains

Les décideurs américains ne doutaient pas de la viabilité d’un Québec indépendant. Une étude interne du département d’État déclassifiée en 1989 et intitulée The Quebec Situation: Outlook and Implications affirmait :

« On ne saurait mettre en doute la viabilité fondamentale à long terme d’un Québec indépendant, dans un sens économique ou quant à son aptitude à devenir un membre responsable de la famille des nations. »

Dans un article intitulé « An Independent Quebec? », paru en février 1992 dans la revue de l’American Bar Association sur les questions de sécurité nationale, Dwight N. Mason, ancien Chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis au Canada, confirmait qu’un Québec indépendant est bien faisable et que son gouvernement serait capable de gérer l’indépendance.

D’autres observateurs américains supposaient que la sécession ne serait pas immédiate et qu’ils auraient le temps d’élaborer une politique adaptée envers un Québec souverain.

Si le Canada anglais résistait à une union économique avec le nouvel État, les États-Unis pourraient exercer une pression favorable sur leur allié canadien. Des officiels d’États américains engagés dans le commerce avec le Québec affirmaient que ce dernier resterait un partenaire privilégié, quel que soit son statut politique.

Forts de ces perspectives, les leaders du « Oui » s’appuyaient sur cette idée pour rassurer l’électorat : le Québec continuerait de bénéficier du réseau nord-américain d’alliances et d’échanges économiques. C’était sans tenir compte d’une intervention américaine dans la campagne du « Non ».

Quand l’ambassadeur s’en mêle

Pour les politiciens américains, l’équilibre entre la non-intervention et la préférence pour l’unité canadienne était difficile à maintenir.

Il faut dire aussi qu’aux États-Unis, les nominations à des postes diplomatiques importants émanent souvent de la politique partisane. Souvent, l’ambassadeur des États-Unis n’a pas baigné dans les traditions diplomatiques. Il lui est plus difficile de résister à la tentation d’intervenir dans la politique du pays hôte.

James J. Blanchard, ambassadeur à Ottawa en 1995, ancien gouverneur du Michigan, s’engagea activement dans la campagne référendaire. En fonction comme chef de mission dans la capitale canadienne depuis 1994, il s’est fait de nombreux amis dont le premier ministre Jean Chrétien. Il a eu tôt fait de constater que l’union canadienne était menacée et de se persuader que, dans un moment de crise, son pays devait intervenir pour maintenir l’intégrité de son fidèle allié.

Il rappelait sans cesse que la reconnaissance automatique d’un Québec souverain au sein d’institutions comme l’ALENA, le NORAD (traité militaire de défense du Nord du continent) et l’OTAN (organisation du traité de l’Atlantique Nord) n’était pas garantie.

La déclaration choc de Clinton

Quelques jours avant le vote fatidique du 30 octobre, le diplomate américain enfonce le clou en obtenant une déclaration du secrétaire d’État responsable de la politique étrangère américaine, Warren Christopher, affirmant qu’il ne fallait pas tenir pour acquis que les mêmes liens existeraient avec un nouveau type d’organisation. Le Président Clinton lui-même, peu avant le vote, réaffirma que le Canada était un modèle et que la sécession lui semblait incompréhensible.

Faut-il croire que la diplomatie américaine avait renoncé à sa volonté de ne pas intervenir dans la politique canadienne et au respect de la décision d’une partie de ses citoyens ?

Pas tout à fait. À d’autres niveaux, la diplomatie américaine fit preuve de réserve. Le consul général Stephen R. Kelly, en poste à Québec de 1995 à 1998, entretenait d’excellentes relations avec toutes les parties, faisant preuve d’une discrétion exemplaire. On pouvait croire qu’il informait bien les responsables de Washington de toute la complexité de la politique québécoise.

L’optimisme s’est estompé

Les États-Unis ont-ils influencé le vote populaire du 30 octobre 1995 ? Peut-être partiellement. Par ailleurs, les liens de sympathie tissés avec de nombreux représentants américains ont pu rassurer plusieurs électeurs quant aux relations futures avec le voisin du Sud.

La route est semée d’embûches pour les partenaires commerciaux des États–Unis

Trente ans plus tard, cet optimisme s’est estompé. Même si les amis du Québec aux États-Unis sont toujours là, ce voisin n’est plus ce partenaire économique sur qui on peut se fier. Une grande désillusion plane sur la place du Québec en Amérique du Nord. Quoi qu’il arrive, il faudra en tenir compte.

Cet article s’inspire de l’ouvrage de Louis Balthazar et Alfred O. Hero Jr., Le Québec dans l’espace américain, Montréal, Québec-Amérique, 1999.