Le débat sur l’augmentation du salaire minimum ne cesse de faire la une au Canada depuis quelque temps. Lors de la dernière campagne électorale, le Nouveau Parti démocratique (NPD) fédéral avait proposé de l’augmenter à 15 dollars l’heure, le gouvernement néodémocrate albertain vient de décider de le hausser progressivement d’ici à 2018, et au Québec, une coalition soutenue par les organisations syndicales enjoint au gouvernement québécois d’emboîter le pas de l’Alberta. Partout au pays, les organisations patronales, particulièrement celles représentant les petites et moyennes entreprises, dénoncent cette proposition, avançant qu’une hausse du salaire minimum nuira à la création d’emploi et à la compétitivité des entreprises. Le débat est aussi présent à l’échelle internationale, alors que le Fonds monétaire international recommandait récemment d’augmenter le salaire minimum aux États-Unis en vue de diminuer les inégalités et de stimuler la croissance. En effet, le phénomène des travailleurs pauvres est un problème dans plusieurs économies occidentales avancées, et représente une cause importante des taux de pauvreté et d’inégalité élevés.

Une fois de plus, le débat public est polarisé entre deux options apparemment irréconciliables, où chaque partie tend à dévaloriser les arguments de l’adversaire. Les deux sont pourtant valides. De fait, il est possible de concilier l’objectif d’assurer un revenu décent à tous les travailleurs et celui d’éviter qu’une hausse du salaire minimum ait des conséquences économiques néfastes. Je propose ici de combiner une augmentation modérée du salaire minimum avec une bonification des programmes existants de soutien au revenu de travail.

À 10,75 dollars l’heure, une personne qui travaille à temps plein (37,5 heures par semaine, toute l’année) gagne 20 962 dollars annuellement. Or le seuil de faible revenu avant impôts d’une personne seule, défini par Statistique Canada, était de 24 328 dollars en 2014 dans une ville de plus de 500 000 habitants. Il faudrait donc un salaire minimum de 12,47 dollars l’heure pour s’assurer que tous les travailleurs atteignent ce seuil. Mais un tel salaire ne permet pas nécessairement de subvenir aux besoins du ménage. L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) propose plutôt une approche fondée sur les coûts moyens d’un panier de dépenses du ménage, soit sur le concept de « salaire viable » (living wage). Selon le coût de la vie dans les municipalités du Québec, le salaire viable pour un ménage de deux adultes et deux enfants devrait correspondre à un salaire horaire de 13,44 dollars (26 208 dollars par année) à 15,38 dollars (29 991 dollars par année). (Ces calculs ont été effectués avec des données de 2015 et ne tiennent pas compte de la nouvelle allocation fédérale pour enfants qui, pour une famille gagnant moins de 30 000 dollars, représente une augmentation d’environ 90 cents l’heure pour un travailleur au salaire minimum à temps plein.) Sans vouloir entrer dans le débat sur le seuil de faible revenu (ou seuil de pauvreté), il est certes injuste qu’une personne qui travaille à temps plein ne reçoive pas un revenu lui permettant de combler ses besoins de base, de s’offrir les services nécessaires pour fonctionner en société et de s’épanouir. Si on accepte ce postulat normatif, on doit trouver une façon de hausser le revenu des travailleurs pour qu’il atteigne entre 12,50 et 15 dollars l’heure (et possiblement plus pour une personne vivant dans une grande ville canadienne où le coût de la vie est plus élevé).

Il est certes injuste qu’une personne qui travaille à temps plein ne reçoive pas un revenu lui permettant de combler ses besoins de base.

L’augmentation du salaire minimum est certainement le moyen le plus intuitif pour y parvenir, mais pas nécessairement le meilleur. En effet, on ne peut ignorer son externalité économique. Une entreprise qui subit une hausse du salaire minimum a trois choix : augmenter les prix de ses produits, accepter de diminuer ses profits ou réduire le nombre d’emplois offerts. Au niveau macroéconomique, il est possible que les trois effets se produisent. Si une entreprise ne peut se permettre de diminuer ses profits, l’augmentation du salaire minimum peut se répercuter sur le prix de ses produits ou l’obliger à réduire le nombre d’employés. L’effet sur l’emploi est plus prononcé dans les secteurs caractérisés par une main-d’œuvre peu qualifiée, où l’augmentation de la productivité des travailleurs est à peu près impossible. Pourtant, l’étude classique de David Card et Alan B. Kruger avait été une des premières à démontrer, à l’aide d’un solide modèle de recherche, que la hausse du salaire minimum au New Jersey n’avait pas diminué l’emploi dans le secteur le plus représentatif des postes à faibles qualifications et faibles salaires : la restauration rapide. Depuis, différents groupes brandissent des études qui confirment ou infirment l’effet négatif du salaire minimum sur l’emploi. Je ne prétends pas être en mesure de trancher, mais il faut admettre que si la hausse du salaire minimum n’a pas d’effet sur l’emploi, elle devra être payée soit par les employeurs, qui diminueront leurs profits, soit par les consommateurs, qui paieront plus cher. Bref, le salaire minimum a nécessairement des externalités économiques, même si elles ne sont pas toujours dramatiques.

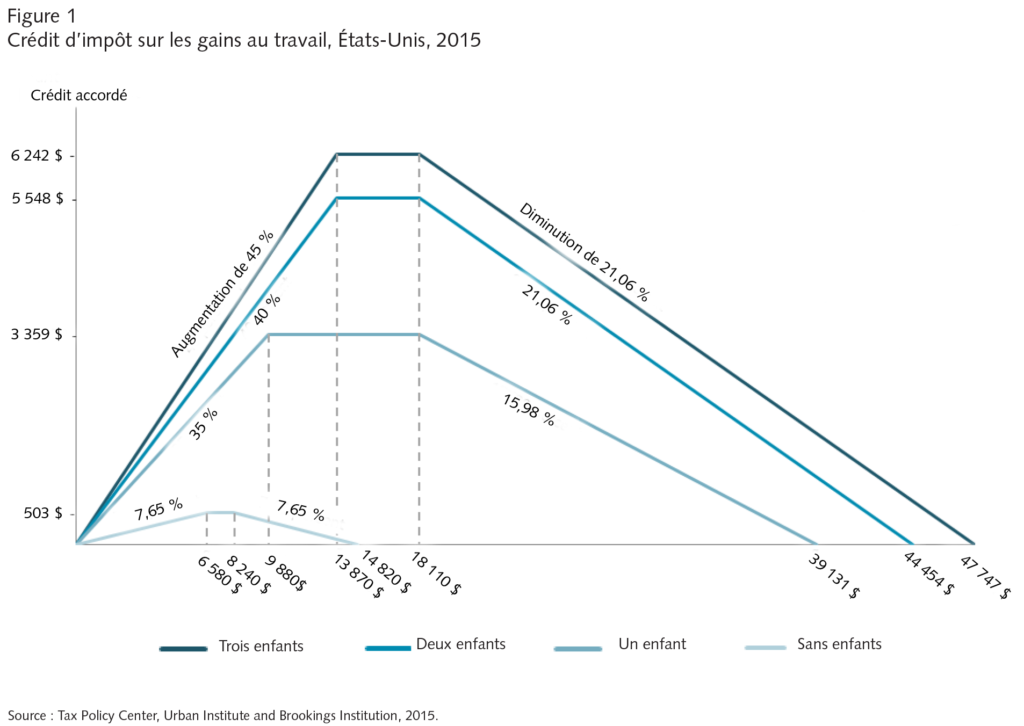

Quant aux programmes de soutien au revenu de travail, ils n’ont d’effets ni sur les prix ni sur les profits, mais peuvent avoir des répercussions positives sur l’emploi. Ils constituent simplement des transferts fiscaux offerts par l’État aux travailleurs qui gagnent un faible revenu. En augmentant les incitatifs à la participation au marché du travail, ils auraient contribué à une hausse du taux d’emploi aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les deux pays qui utilisent le plus ce type de programme. Le crédit d’impôt sur les gains au travail (earned income tax credit), mis en œuvre aux États-Unis à partir des années 1970, représente un des exemples les plus connus de programme de soutien au revenu de travail. Le tableau ci-dessous, tiré d’un guide pour les citoyens du think tank américain Tax Policy Center, présente son application.

Le montant du crédit d’impôt augmente progressivement jusqu’à ce que le travailleur atteigne un seuil de salaire préétabli, et diminue par la suite, à mesure qu’il gagne davantage et se sort de la pauvreté. Ainsi, un travailleur avec trois enfants qui gagne un salaire annuel familial de 13 870 dollars obtient un transfert de 6 242 dollars, le montant maximal, ce qui représente un soutien au revenu de 45 %. En fait, pour chaque dollar gagné jusqu’au seuil de 13 870 dollars, ce travailleur reçoit un soutien au revenu de 45 %, ce qui constitue non seulement un bon incitatif au travail, mais aussi une hausse substantielle de son revenu. Le programme américain est assez généreux pour les familles, mais plutôt chiche pour les travailleurs sans enfants, alors que le montant maximal ne dépasse pas 503 dollars et que le soutien disparaît lorsque leur revenu dépasse 14 820 dollars.

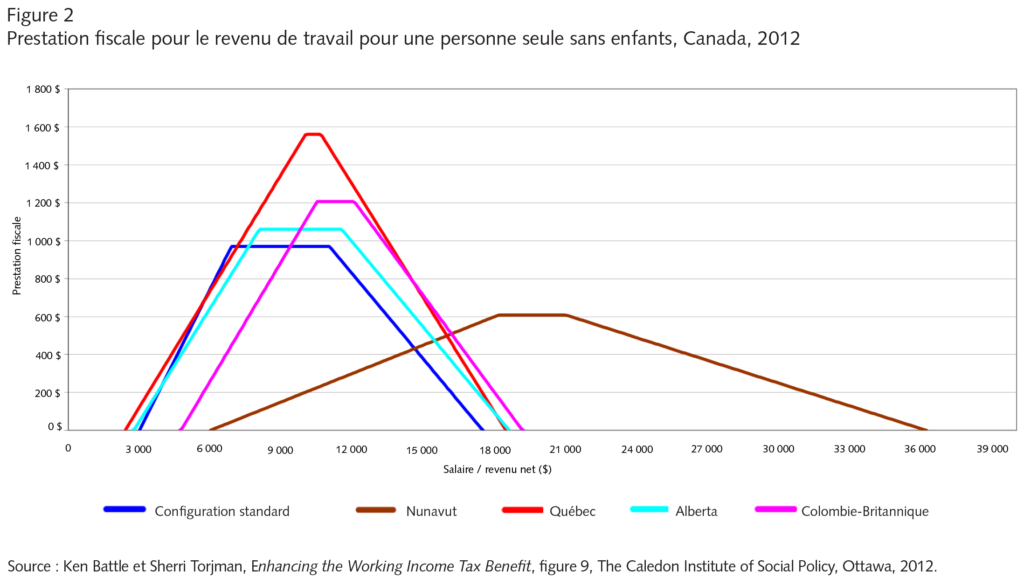

Le gouvernement Harper a introduit un programme similaire en 2007, la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). Malgré une bonification importante en 2012, le programme demeure plus limité pour les familles que celui des États-Unis, mais est plus généreux pour les travailleurs sans enfants. Quelques provinces, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec, et le territoire du Nunavut offrent un complément au programme fédéral. Ken Battle et Sherri Torjman du Caledon Institute ont produit le tableau ci-dessous qui présente graphiquement l’utilisation du programme au Canada.

La ligne bleue (configuration standard) représente le montant de la prestation accordée en 2012 en vertu du programme fédéral. Les données sur les provinces tiennent compte de la prestation du gouvernement fédéral. Ainsi, la prestation combinée atteignait en 2012 à peine 1 600 dollars pour un travailleur gagnant un salaire d’environ 10 000 dollars dans la province la plus généreuse sur ce plan, le Québec. Le gouvernement du Québec a certes augmenté le montant de la prime au travail dans son récent budget, mais il demeure insuffisant pour aider les travailleurs à sortir de la pauvreté. En 2016, le transfert maximum pour un travailleur sans enfants au Québec est de 725 dollars par année, auquel s’ajoute un crédit de 998 dollars offert par le gouvernement fédéral. Toutefois, ces crédits d’impôt remboursables diminuent progressivement et deviennent nuls dès que le revenu d’un travailleur atteint le seuil de 11 132 dollars (au fédéral) et de 17 721 dollars (au Québec). Ainsi, non seulement les prestations ne sont pas particulièrement élevées, mais un travailleur à temps plein payé au salaire minimum n’y a tout simplement pas droit. La prime au travail est plus généreuse pour un couple avec enfants au Québec (3 147 dollars pour le couple) que pour une personne seule, et le seuil du revenu familial maximal est aussi plus élevé (47 665 dollars). La prestation fiscale offerte aux familles par le fédéral est beaucoup plus faible, le gouvernement s’étant plutôt concentré sur l’allocation canadienne pour enfants.

Les programmes canadiens de soutien au revenu de travail visent d’abord à « rendre le travail payant » pour les personnes qui cherchent à sortir de l’aide sociale et à entrer sur le marché du travail. C’est pourquoi les prestations diminuent assez rapidement à mesure qu’une personne gagne un plus haut revenu. Et c’est possiblement pour cette raison aussi que les étudiants n’y ont pas droit. Ces programmes ne sont donc pas conçus comme des compléments au salaire minimum. Par contre, ils pourraient le devenir si on bonifiait les prestations offertes et, surtout, si on s’assurait d’y inclure tous les travailleurs à faible revenu, dont les étudiants, en augmentant les seuils maximaux de revenu. Bien entendu, toute bonification doit être conçue de sorte qu’elle ne diminue pas l’incitation au travail en réduisant les prestations trop brusquement à partir d’un certain revenu.

Si, par exemple, un travailleur québécois à temps plein, payé au salaire minimum, recevait la prime au travail maximale (environ 1 725 dollars de crédit d’impôt du fédéral et du provincial), son salaire réel augmenterait d’un peu moins d’un dollar l’heure. Mais en doublant le montant de la prime au travail, son salaire minimum réel grimperait de 1,77 dollar l’heure (soit un salaire minimum de 12,52 dollars l’heure), ce qui le hisserait au-dessus du seuil de faible revenu. Ces chiffres ne sont que des exemples, mais je crois qu’une telle politique de bonification des programmes de soutien au revenu de travail — combinée à une hausse du salaire minimum — doit faire partie des outils pour atteindre l’objectif d’un salaire minimum réel qui permettrait aux travailleurs de se situer au-dessus du seuil de faible revenu (12,5 dollars l’heure) ou qui offrirait un « salaire viable » (15 dollars l’heure).

Les programmes de soutien au revenu de travail n’ont pas que des avantages. On les critique principalement parce que c’est l’État, donc les contribuables, qui assume les coûts de ces programmes, alors qu’une hausse du salaire minimum fait porter le fardeau aux employeurs. Or cet argument ne tient pas compte des effets sur les consommateurs. Si une entreprise ne peut réduire ses profits, la hausse du salaire minimum se répercute sur les prix des produits. Et dans le cas des produits de base, une hausse des prix touche davantage les personnes à faible revenu (ils y consacrent une plus grande part de leur revenu), surtout ceux qui ne travaillent pas et ne pourraient donc bénéficier d’une hausse du salaire minimum. Il est intéressant de noter qu’aux États-Unis, le Congressional Budget Office avance que le coût économique global d’une hausse du salaire minimum porté par les employeurs et les consommateurs serait plus élevé que les coûts assumés par l’État s’il bonifiait le crédit d’impôt sur les gains au travail (earned income tax credit) de façon équivalente.

Et pourquoi serait-il déraisonnable que l’État bonifie les revenus en accordant une prime au travail, alors que les gouvernements offrent une multitude d’autres programmes sociaux qui servent à augmenter les revenus des particuliers ? Les programmes de soutien au revenu ne sont qu’une politique sociale parmi d’autres qui permet de diminuer la pauvreté et les inégalités. Comme toute politique sociale, un soutien au revenu peut s’avérer onéreux, surtout dans le cas d’une bonification telle que celle que j’envisage. La prestation fiscale pour le revenu de travail du gouvernement fédéral coûtait 1 milliard de dollars en 2012, et le programme québécois de prime au travail 344 millions en 2015. Je ne suis pas en mesure d’estimer les coûts de différentes bonifications possibles, mais il faudrait au minimum doubler les montants alloués si on veut augmenter suffisamment le salaire réel des travailleurs. Pour diminuer les coûts assumés par les contribuables et répartir le fardeau entre les employeurs et les consommateurs, combiner une bonification du soutien au revenu de travail avec une hausse du salaire minimum semble l’avenue la plus réaliste.

En fait, tout programme de soutien au revenu de travail doit être combiné avec un salaire minimum suffisamment élevé. Une trop grande différence entre le salaire minimum et le salaire obtenu grâce à un soutien au revenu peut inciter les employeurs à diminuer les salaires en prétextant que le revenu de l’employé sera bonifié par un programmes de soutien, comme l’avance le sociologue Lane Kenworthy. En effet, les organisations patronales présentent souvent ce type de mesure de soutien au revenu comme une excuse pour ne pas consentir une hausse du salaire minimum. Une raison de plus pour que les deux politiques soient mises en place conjointement.

Qu’en est-il des dynamiques fédérales-provinciales sur la question ? Le gouvernement fédéral ne fixe pas le salaire minimum et n’a pas non plus l’intention de le faire. Considérant les disparités de richesse assez considérables entre les provinces et les différences entre leurs économies respectives, je crois qu’il est sage que le gouvernement fédéral s’abstienne de mettre en place un salaire minimum pancanadien. Par contre, rien n’empêche Ottawa de collaborer avec les provinces à la bonification des programmes de soutien au revenu de travail. En fait, considérant les coûts élevés d’une extension de ces programmes à tous les travailleurs à faible revenu, le gouvernement fédéral se doit de mettre la main à la pâte.

Un dernier point en guise de conclusion : une bonification des programmes de soutien au revenu de travail jumelée à une augmentation modérée du salaire minimum représenterait une politique plus consensuelle qu’une hausse élevée du salaire minimum. Les syndicats, les groupes antipauvreté et les employeurs peuvent s’entendre sur les bienfaits des programmes de soutien au revenu de travail, mais ne pourront s’accorder sur un salaire minimum à 15 dollars l’heure. Idéalement, on mettrait en place un mécanisme de concertation entre l’État, les employeurs et les syndicats en vue de déterminer un niveau d’augmentation optimale du salaire minimum et d’établir le seuil d’un soutien au revenu bonifié par l’État. Je rêve peut-être, mais je pense qu’une telle concertation est encore possible, car l’importance de trouver une solution à la question des travailleurs pauvres devrait faire consensus.

Je tiens à remercier David Deault-Picard et Alain Noël pour m’avoir communiqué des informations sur les programmes de soutien au revenu de travail et les mesures de seuils de faible revenu au Canada.

Photo : SvedOliver / Shutterstock.com

Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it. | Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives.