(English version available here)

L’ascension du roi Charles III a ravivé le débat sur le lien du Canada avec la monarchie. L’Assemblée nationale du Québec s’apprête à voter une loi rendant le serment d’allégeance à la Couronne non obligatoire pour les députés. Peu importe l’aboutissement du geste québécois, le Canada n’est pas à la veille de couper son lien (constitutionnel) avec la monarchie britannique. Cependant, le Canada devra un jour se doter d’un chef d’État qui ne soit pas un souverain étranger. Mais par quoi remplacer le monarque britannique ?

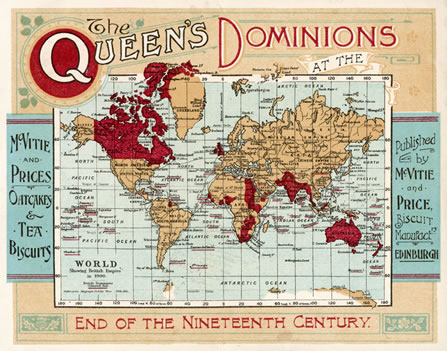

Mis à part les complications constitutionnelles (tout changement nécessiterait l’approbation de toutes les provinces), le Canada est pris dans une impasse. Le lien avec la Couronne britannique y a de fortes racines historiques, plus fortes que pour d’autres anciens dominions (comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande) et la solution simple, républicaine, de remplacer le gouverneur général (représentant vice-royal du monarque) par un président, comme en Irlande, en Inde, et plus récemment à la Barbade, n’est pas, sauf au Québec, une option politiquement acceptable pour la même raison. Alors, on fait quoi ? Le Canada ne veut pas d’une république mais aimerait un chef d’État canadien. Un beau cas de « Catch-22 », comme diraient nos amis américains.

Dans les paragraphes suivants, je propose une solution possible, que de nombreux lecteurs jugeront sans aucun doute irréaliste, pour ne pas dire folle. Mais pour voir si une idée passe le test, il faut bien d’abord la proposer. Commençons par voir pourquoi il convient de conserver un modèle monarchique. La majorité des lecteurs francophones (et beaucoup d’autres aussi, probablement) serait sans doute favorable à une solution républicaine à l’irlandaise. Mais l’idée d’un république canadienne continuera à se heurter à une forte résistance au Canada anglais, du moins dans certains milieux, et pour cause.

Les vertus de la monarchie constitutionnelle

Ce n’est pas un hasard que parmi les démocraties les plus stables se trouvent plusieurs, pas seulement la Grande-Bretagne, qui ont choisi de rester des monarchies constitutionnelles, dont notamment les trois royaumes scandinaves (Norvège, Suède et Danemark). Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus importante, j’estime, est la séparation entre la fonction de chef de l’État (le monarque) et de chef du gouvernement (le premier ministre). Nation et gouvernement sont des notions distinctes. L’une des erreurs fondamentales du système présidentiel américain (non parlementaire) fut de fusionner les deux. Le président, directement élu, en vient à personnifier la nation, raison pour laquelle presque tous les pays qui ont adopté le modèle américain, comme la plupart en Amérique latine, ont à un moment ou à un autre connus des dirigeants autoritaires.

Dans les monarchies constitutionnelles, le monarque incarne la nation, en principe au-dessus de la politique (au-dessus du premier ministre), garant de continuité à mesure que les gouvernements se succèdent. Un pays peut certes décider, comme dans les exemples cités ci-haut, de remplacer le monarque par un président (les procédures de nomination varient), mais un président suscite rarement le même genre d’attachement que reçoit un monarque, et sa position au-dessus de la politique n’est pas aussi nette. Toutefois, les raisons pour lesquelles le Canada anglais continue de rejeter de l’option irlandaise ou barbadienne sont plus profondes.

Dit simplement, le Canada anglais a été fondé par opposition à une république. La loyauté à la Couronne fut la motivation première des colons qui ont fui la Révolution américaine pour s’installer dans ce qui allait devenir le Canada. Ils rêvaient d’y construire une société plus ordonnée dans le respect des traditions de la mère-patrie, à l’opposé de la jeune république américaine jugée vulgaire. La Couronne, affichée fièrement avec l’adjectif « royal » qui accompagne le nom de nombreuses institutions, en sera le visage public, signes de la singularité canadienne. Abandonner les symboles visibles de la monarchie revient en d’autres mots à trahir les principes fondateurs mêmes du Canada comme nation distincte en Amérique. Comment le Canada pourrait-il être une république si sa première raison d’être fut de n’en être pas une ? En cela, le Canada est différent de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La perpétuation de la monarchie ne figurait pas dans les motivations des premiers colons. L’Australie a été fondée comme colonie pénitentiaire, dont bon nombre des premiers colons prisonniers étaient Irlandais et entretenaient peu d’amour pour la Couronne.

Revenons au Canada. Le défi : imaginer un modèle qui permettrait à la nation de conserver les avantages de la monarchie constitutionnelle – avec un chef d’État au-dessus de la politique – et de garder les symboles culturellement importants aux yeux de bien des citoyens (comme l’adjectif « royal » ), mais un modèle qui serait aussi bien accueilli par les Canadiens moins attachés à la monarchie.

La Cheffe de l’État

Mary Simon, la première gouverneure générale autochtone du Canada, m’a aidée en préparant le terrain, bien qu’en tant que modèle, j’aurais préféré qu’elle parle aussi le français en plus de l’anglais et de son inuktitut natal. Voici ma proposition : que tous les futurs chefs d’État du Canada (présentement des représentants vice-royaux) soient Autochtones. C’est le premier pas.

Le deuxième : que le Canada mette fin à son lien officiel avec la Couronne britannique pour remplacer le représentant vice-royal par une nouvelle fonction : Cheffe d’État du Canada. J’utilise le féminin pour une raison qui deviendra plus claire plus loin.

Le mot clé est « chef ». Ici, il faudra mettre la virtuosité linguistique de nos vaillants juristes à contribution pour s’assurer que le titre revêt la signification qu’on veut bien lui donner, en supposant la volonté politique au rendez-vous. Le titre de chef aura désormais le même sens interprétatif, par acte du Parlement, que monarque, roi ou reine. Ce n’est pas aussi fou que ça a l’air. La plupart des rois et reines européens furent les descendants de chefs tribaux celtiques ou germaniques. Plusieurs lecteurs connaissent le vieil adage : « quelle est la différence entre une langue et un patois ? Réponse : une langue est un patois avec une armée ». Mutatis mutandis, un roi ou une reine est simplement un chef de tribu avec une armée qui a vaincu d’autres chefs par le passé. Le chef du Canada, comme d’autres chefs d’État, sera le commandant (cérémonial) des forces armées. La même loi du Parlement stipulera que les institutions fédérales et provinciales conservent la prérogative d’utiliser l’épithète « royal ».

Je propose une monarchie élective (non héréditaire), ce qui, à nouveau, n’est pas très original. Des rois (et parfois reines) de l’Antiquité et de l’Europe médiévale furent souvent élus par des conciles de notables, les empereurs du Saint-Empire romain germanique étant l’exemple le plus connu. L’originalité canadienne réside dans le titre « Chef » par déréférence aux Premières Nations. Pour la nomination, je ne m’éloignerais pas trop de la pratique actuelle (à savoir, un conseil consultatif non partisan) quoiqu’il faudra désormais la codifier. Le Comité consultatif sur les nominations vice-royales établi par Stephen Harper en 2012 (mais tombé en désuétude depuis) constitue un précédent utile. Je ne me prononcerai pas sur sa composition. L’essentiel est d’éviter un chef d’État élu au suffrage universel, avec le risque de politiser la fonction. Le Chef (ou la Cheffe) du Canada doit être au-dessus de la politique, sans lien partisan, et perçu comme tel.

Pour l’éligibilité, outre les conditions habituelles (âge minimum, niveau d’études…) deux seront obligatoires, plus une préférence :

a) Être Autochtone. La principale question litigieuse que je vois est l’inclusion des Métis, mais il serait sûrement préférable de les rendre éligibles.

b) Être trilingue : anglais, français et langue autochtone pertinente, avec une marge de manœuvre pour cette dernière selon l’utilisation réelle de la langue dans la communauté. Cette condition agira, espérons-le, comme un signal clair que la survie des langues autochtones est une priorité nationale.

c) Être une femme (de préférence). J’aurais tendance à limiter la fonction aux femmes, mais peut-être pourrait-on être taxé de rectitude politique.

Les nominations récentes de Michèle Audette au Sénat et de Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême (les deux trilingues, je crois) sont la démonstration que les bons candidats ne manqueraient pas.

Je favoriserais des mandats longs, sept ans peut-être, renouvelables, pour donner à la fonction la stabilité qu’elle requiert. Cela nous amène à l’obligation de rendre des comptes, question qui reste ouverte dans le système actuel, sans doute parce que nous n’avons jamais porté beaucoup d’attention à la fonction. À ma connaissance, aucun gouverneur général n’a jamais été formellement congédié, le plus près de cette situation étant peut-être la démission récente de Julie Payette, à la demande (polie) du M. Trudeau. Ce genre de cas ne pourrait plus survenir pour une fonction en principe au-dessus du premier ministre. Ici, le Canada peut s’inspirer de certaines républiques parlementaires (comme l’Irlande et l’Allemagne) où la destitution du président exige à la fois une forte majorité en chambre et l’aval de la Cour suprême.

Je ne peux pas terminer cette modeste proposition sans revenir sur le lien avec la Couronne britannique, dont la rupture sera difficile à accepter pour certains. Le lien formel sera forcément rompu. Cependant, je vois deux voies possibles de compromis, plus informelles, typiquement canadiennes. Premièrement, le serment d’allégeance de la Cheffe du Canada pourra comprendre le devoir de protéger et de faire respecter (ou quelque chose dans cet esprit) l’héritage démocratique que la Couronne britannique nous a légué. Le mot clé ici est « démocratique ».

Deuxièmement, le lien royal devra également être remplacé pour les lieutenant-gouverneurs. Pourquoi alors ne pas laisser les provinces libres, désormais, de choisir le titre et la forme de leur chef d’État (provincial). Cela plaira évidemment au Québec qui pourra choisir un titre, avec les compléments cérémoniaux associés, digne de son statut de nation. De la même manière, les provinces qui le souhaiteront pourront réaffirmer leur attachement à la Couronne britannique par des symboles et des cérémonies appropriés, mais sans serment formel d’allégeance au roi (ou à la reine). Rien n’empêche les provinces de continuer à afficher, par des symboles ou autres gestes visibles, leur passé britannique, français ou autre.

Je m’arrête ici. Il n’est pas utile de cogiter davantage sur ce qu’une monarchie canadienne élective pourra comprendre. Mon but est simplement de lancer l’idée : une cheffe d’État canadienne détachée de Londres qui permettra néanmoins au Canada de conserver les avantages de la monarchie et qui donnera enfin aux premiers habitants du pays la place qu’ils méritent dans le firmament constitutionnel canadien. Et pourquoi ne pas aussi compter sur nos peuples autochtones pour donner à l’office le faste qu’il mérite ? Qui sait, l’idée pourrait faire son chemin. Pourquoi pas un monarque maori pour la Nouvelle-Zélande et aborigène pour l’Australie ?