(English version available here.)

George Schulz, ancien secrétaire d’État de Ronald Reagan, est généralement considéré comme l’une des personnes les plus influentes et respectées ayant occupé ce poste. Pendant son mandat, il a notamment négocié avec des pays du Moyen-Orient, travaillé à l’amélioration des relations Chine–États-Unis et fait valoir la diplomatie lors de la Guerre froide. On le respectait, tous partis confondus.

Lorsque George Schulz a joint le conseil d’administration d’une jeune entreprise prometteuse du domaine de la biotechnologie – Theranos – il lui a donné une crédibilité incroyable.

Comme de nombreux médias l’ont signalé, le petit-fils de George Schulz, Tyler, est le lanceur d’alerte qui a levé le voile sur les résultats de laboratoire falsifiés de l’entreprise. À l’époque, Schulz a refusé de croire son petit-fils, préférant croire les déclarations excessivement optimistes – et inventées – de Theranos.

Des années plus tard, une fois les faits établis, George Schulz a admis ses torts. Avec du recul, il a expliqué que, pour une raison quelconque, il avait voulu croire l’entreprise plutôt que d’ouvrir les yeux sur la vérité se présentant à lui, par son propre petit-fils qui plus est.

Ce type d’aveuglement volontaire n’est pas propre à la biotechnologie ou au secteur privé. Dans les organismes publics, particulièrement les universités, les dirigeants veulent souvent croire qu’ils font les bons choix.

On consulte. On écoute. On agit.

Mais sans structure, compréhension et responsabilisation partagée, même les intentions les plus nobles ne peuvent nous empêcher de fermer les yeux sur des vérités dérangeantes.

Décisions prises au sein de la communauté

Comme l’a déjà dit l’Aga Khan IV : lorsqu’on frappe un tambour, on n’en touche qu’une partie, mais tout l’instrument résonne. Il en va de même pour la collectivité : ce qui arrive à un membre influence l’ensemble.

Les Premières Nations, les Métis et les Inuits – comme les membres de nombreuses autres diasporas mondiales – ont depuis longtemps compris le lien qui unit les individus et leurs communautés.

Pourtant, les systèmes de gouvernance oublient souvent ce fait et se fient à des individus pour représenter fidèlement et homogénéiser tout un groupe. Cette façon de voir peut éliminer les nuances et accentuer la polarisation.

Les préoccupations ignorées d’une communauté peuvent resurgir plus tard sous forme de soulèvements populaires ou de crises. La confiance s’effrite, et le savoir, les partenariats et les innovations qui auraient pu aider à régler les problèmes sont laissés de côté.

À l’Université de Calgary, l’École de médecine Cumming essaie quelque chose de différent. Nous nous sommes demandé : et si la gouvernance s’adressait directement aux organismes communautaires pour s’allier avec eux pour prendre des décisions au lieu de simplement les consulter?

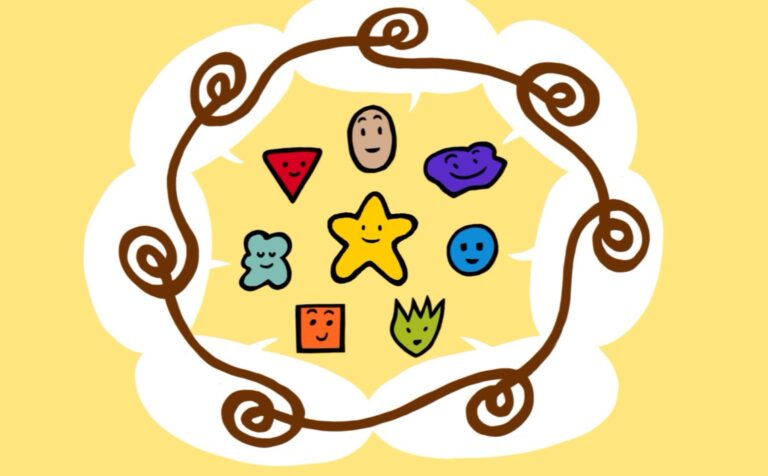

Cette réflexion a donné naissance à un modèle par constellations fondé sur la responsabilité relationnelle qui favorise le dialogue, les relations et les mesures créatives collaboratives. Il se décline en deux anneaux concentriques.

- Les anneaux intérieurs sont composés d’associations de groupes de la société civile (chemin traditionnel de la société civile), mais aussi d’Aînés et de dirigeants autochtones (chemin autochtone).

Sont représentés les nations autochtones locales, les collectivités francophones et protégées par la Charte, les collectivités rurales et à faible revenu ainsi que les communautés des affaires, de l’innovation, du divertissement et de la création.

- Les anneaux extérieurs rassemblent des groupes de petite taille ou moins puissants – des communautés autrement ignorées. Par exemple, les Aînés en région rurale, les communautés bispirituelles, les réfugiés queers et les entrepreneurs. Leurs aspirations et besoins sont ainsi pris en compte, particulièrement ceux souvent négligés par le modèle traditionnel de gouvernance.

Il ne s’agit pas simplement d’un nouvel organigramme, mais plutôt d’une nouvelle façon de voir les relations pour ultimement agir de concert.

Chaque année, la constellation passe par trois étapes structurées :

Compréhension des priorités des communautés

Des facilitateurs qualifiés rencontrent les communautés autochtones et les organismes de la société civile, représentés par des acteurs autochtones et des associations communautaires, pour d’abord comprendre leurs besoins et leurs aspirations.

Par exemple, une association de groupes ruraux pourrait vouloir établir des liens afin de comprendre les entreprises, les communautés de réfugiés, les fermiers et les groupes à faible revenu dans la région.

Du côté autochtone, un service de santé autochtone pourrait rencontrer des gens de chaque nation locale de manière à refléter leurs lois et leurs protocoles; ce processus parallèle serait local, autodéterminé et axé sur les relations.

Établissement conjoint des priorités

Les associations, les dirigeants autochtones et les dirigeants universitaires se rencontrent et passent en revue les rapports des autres, partagent leurs histoires et élaborent une brève liste d’objectifs communs. Ce n’est pas une simple consultation : c’est de la gouvernance collaborative.

Élévation et activation

Pour chaque objectif commun, un groupe de travail composé de membres de la communauté, du corps professoral, du personnel et de la communauté étudiante cherche à résoudre les problèmes au moyen de recherches, de politiques, d’éducation ou d’innovation. Le facilitateur fait passer les idées à travers le labyrinthe complexe des décisionnaires universitaires.

Résultat : une feuille de route efficace qui permet à la communauté de surmonter les engorgements et les culs-de-sac pour favoriser le changement.

Vision à long terme

Les rapports donnent un aperçu de ce qui a été fait, ou non, et des raisons.Si un élément n’a fait aucun progrès, les leaders peuvent expliquer pourquoi : était-ce un problème de désaccord fondamental? Un manque de capacité ou de ressources?

Le modèle contribue à enchâsser la responsabilité de la défense des priorités communautaires, placées à l’avant-plan au sein de l’établissement; la tâche n’incombe plus aux communautés.

Ce changement de dynamique relationnelle vient avec une autre percée importante.

Même à l’extérieur des réunions, les dirigeants communiquent désormais directement avec les partenaires communautaires pour collaborer sur un programme, tester des idées ou régler des problèmes stratégiques. De leur côté, les dirigeants communautaires commencent à tisser entre eux des liens qui renforcent le tissu social canadien.

Cette approche simple et axée sur l’action repose sur la confiance. Elle réduit l’écart entre la perception de la communauté et les changements institutionnels. Plus important encore, elle apporte un ton plus positif qui favorise la curiosité plutôt que l’attitude défensive.

Sur le plan institutionnel, l’approche permet d’améliorer la capacité à affronter les enjeux complexes par l’ouverture d’espaces où poser les questions difficiles et apprivoiser leur inconfort pour encourager la créativité.

Dans une ère complexe et polarisée, les bonnes intentions ne suffisent plus. Une bonne gouvernance est relationnelle, structurelle et partagée. Elle est plus difficile à atteindre, mais elle permettra aux organismes de gagner, et de préserver, la confiance des communautés qu’ils sont censés servir.

Cet article fait partie de la série Réinventer la gouvernance dans un monde complexe. Retrouvez la série complète et poursuivez la lecture ici