L’ex-président ukrainien pro-russe Viktor Yanoukovitch, chassé du pouvoir en 2014 après la révolution de Maïdan, est récemment réapparu dans les médias russes, où il a dénoncé « l’arrogance » de l’Union européenne (UE) dans les négociations d’avant 2014 et mis en garde contre les « ambitions » de l’OTAN pour l’Ukraine.

Cette séquence s’inscrit dans la stratégie du Kremlin qui consiste à délégitimer les autorités actuelles de Kyiv en présentant Maïdan comme une manœuvre occidentale et à justifier, a posteriori, son objectif de renversement du régime, rappelant que cette issue demeure à ses yeux la seule véritable issue au conflit.

Cette résurrection médiatique de Yanoukovitch n’est pas anodine. Plus d’une décennie après son exil en Russie, il reste encore pour plusieurs Ukrainiens un symbole de corruption et de répression. Et, tandis que Moscou brandit des figures symboliques comme celle-ci, la guerre ne s’essouffle pas sur le terrain, comme en fait foi la frappe du 7 septembre sur le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv.

Ainsi, si l’Occident attend un effondrement militaire russe ou un hypothétique changement de leadership pour voir une issue au conflit, il risque d’attendre indéfiniment. La Russie ne montre aucun signe de capitulation. L’urgence de parvenir à la paix ne se situe donc pas au Kremlin, mais bien à Washington, à Ottawa et dans les capitales européennes.

Cela n’excuse en rien l’agression russe, qui demeure la cause première de cette guerre. Les racines de la confrontation sont plus anciennes. Elles remontent aux débats sur la place du russe et de l’ukrainien dès la fin des années 1990, débats que Moscou a progressivement instrumentalisés pour présenter Kyiv comme hostile à ses minorités. Mais depuis 2014, entre l’annexion de la Crimée et la guerre du Donbass, la Russie a engagé une série d’actions qui ont culminé avec l’invasion de 2022, causant des destructions massives et l’exode de millions d’Ukrainiens. La mise en scène de Yanoukovitch illustre surtout que Moscou se prépare à une confrontation longue, convaincue que sa survie est en jeu.

Une guerre existentielle pour Moscou

Pour les dirigeants russes, l’Ukraine n’est pas un simple voisin, mais une frontière vitale. Ils redoutent un élargissement de l’OTAN, qui placerait des infrastructures militaires occidentales directement aux portes de la Russie.

Kyiv est aussi chargée d’une dimension symbolique : dans l’imaginaire historique russe, la capitale ukrainienne est le berceau de la Russie kiévienne. À cela s’ajoute la crainte que l’Alliance atlantique, la plus vaste alliance militaire en temps de paix, puisse déployer sur le territoire ukrainien des systèmes d’armes capables de frapper la Russie. C’est précisément cette perception, enracinée dans la raison d’être de l’OTAN, qui alimente le sentiment d’une menace existentielle.

Ces raisons expliquent pourquoi la vision stratégique du Kremlin ne changerait pas avec un nouveau dirigeant à Moscou. Que ce soit Poutine ou un successeur, la conviction demeure que la survie de la Russie se joue en Ukraine. Miser sur un changement de leadership pour modifier cette ligne stratégique n’a donc guère de sens.

Quand les élites poussent à l’escalade

Les élites russes ne plaident pas pour la modération. Dès la guerre civile syrienne, entre 2011 et 2015, les partisans de la ligne dure ont convaincu Poutine d’entrer en guerre afin de préserver les intérêts stratégiques de Moscou face au jihadisme. En 2018, après la destruction accidentelle d’un avion russe lors d’un raid israélien, alors que Poutine adoptait la ligne prudente, les généraux ont réclamé une riposte plus dure.

La Crimée illustre aussi ce mécanisme. Après la chute du gouvernement de Kyiv en 2014, deux camps s’opposaient à Moscou. Le premier prônait l’acceptation immédiate du plébiscite et l’annexion, afin d’éviter une présence de l’OTAN aux frontières de la Russie. Le second proposait d’abord de présenter une liste d’exigences à Washington et à Bruxelles, et de n’entériner l’annexion que si ces demandes étaient rejetées. C’est la première option qui a finalement prévalu, sous la pression des élites sécuritaires, entraînant l’annexion rapide de la péninsule.

Ces épisodes soulignent que, même lorsque Poutine hésite, les élites peuvent le pousser à s’éloigner de la modération, renforçant l’idée que tout accord de paix perçu comme une concession serait rejeté comme contraire à l’intérêt national de la Russie.

Les coûts et l’endurance

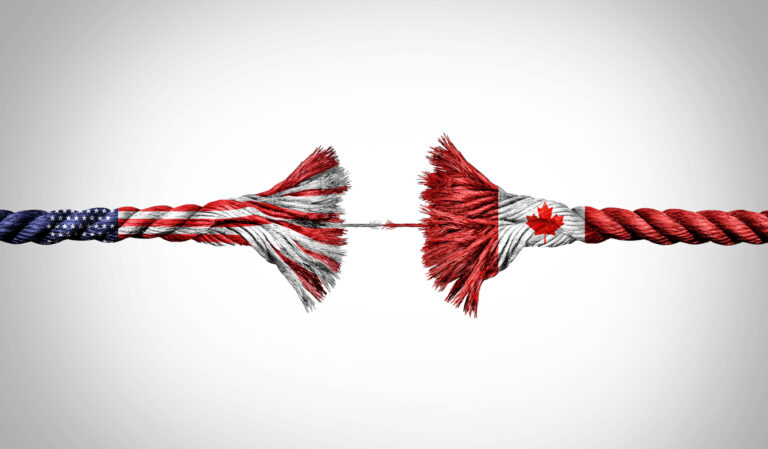

C’est l’Occident qui paie le prix le plus lourd de la guerre à long terme. Aux États-Unis, l’aide à l’Ukraine divise profondément le Congrès ; en Europe, les stocks d’armes diminuent et le soutien populaire s’estompe, offrant un terrain fertile aux partis populistes.

Au Canada, les appels à augmenter les dépenses militaires se heurtent à des contraintes budgétaires et à une opinion partagée. À ces pressions politiques s’ajoutent des coûts économiques tangibles — inflation, tensions sur les chaînes d’approvisionnement, ralentissement de la croissance — de plus en plus difficiles à justifier dans des sociétés démocratiques.

La Russie, en revanche, a su transformer son économie en économie de guerre. Ses usines tournent jour et nuit, l’emploi se stabilise artificiellement et les sanctions sont contournées grâce à de nouveaux partenariats avec la Chine, la Turquie ou d’autres pays du Sud. La population, exposée à des récits officiels incessants et à des contraintes politiques croissantes, s’est en grande partie résignée à l’idée d’un conflit prolongé.

Chaque crise est recyclée en opportunité politique, qu’il s’agisse de renforcer l’appareil militaire, d’écarter les voix dissidentes ou de rappeler que l’objectif final demeure un changement de régime à Kyiv.

Le système démontre une capacité inquiétante à se maintenir dans la durée. À l’inverse, les démocraties occidentales ont des échéances électorales régulières qui fragilisent la cohérence stratégique. Les partis d’opposition utilisent souvent le soutien à l’Ukraine comme levier partisan, ce qui limite la marge de manœuvre des gouvernements. Cette dynamique interne complique la construction d’une politique étrangère stable et durable.

Certains en Occident continuent pourtant de miser sur un effondrement du régime. Mais l’histoire récente invite à la prudence : après la Crimée en 2014, malgré les sanctions, Moscou a consolidé son contrôle ; en Syrie, malgré les pertes et les rivalités, elle a renforcé son influence. Dans chaque cas, les élites russes ont choisi l’escalade plutôt que le retrait. Rien n’indique que l’Ukraine fera figure d’exception.

Une urgence occidentale

Le Kremlin est persuadé que le temps joue en sa faveur. Les démocraties occidentales, elles, n’ont pas ce luxe : chaque mois accentue la fatigue politique, le coût économique et les divisions internes. C’est aux États-Unis, au Canada et à l’Europe de reconnaître que la recherche d’une solution politique est urgente, non pas parce que la Russie l’exige, mais parce que nos sociétés démocratiques ne peuvent supporter une guerre sans fin.

Concrètement, cela suppose d’investir davantage dans des canaux diplomatiques, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, afin d’explorer des compromis réalistes. L’Occident doit également articuler plus clairement à ses citoyens pourquoi une paix négociée, aussi imparfaite soit-elle, sert mieux leurs intérêts à long terme qu’une guerre d’usure sans issue. Cela suppose aussi de renforcer les capacités diplomatiques elles-mêmes : investir dans les services extérieurs, réhabiliter le rôle des institutions multilatérales et assumer que la diplomatie n’est pas un signe de faiblesse, mais un outil de puissance.

Trop souvent, les initiatives sont perçues comme des concessions, alors qu’elles pourraient être présentées comme une stratégie proactive de stabilisation. De plus, il serait judicieux de créer des mécanismes de dialogue permanents — y compris avec des acteurs qui ne partagent pas nos valeurs — afin d’éviter que les crises s’aggravent faute de canaux de communication. L’urgence de paix n’est pas à Moscou, elle est chez nous.