Le 2 novembre prochain, les Américains voteront pour reconduire ou remplacer toute la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Qui sortira gagnant de ces élections?

Si on en croit la plupart des prévisionnistes politiques, les démocrates et Barack Obama peuvent dire au revoir à la majorité qu’ils détiennent à la Chambre. Il se pourrait même que leur majorité de neuf sièges au Sénat — qui permet déjà aux républicains de mener une obstruction systématique — fonde à un ou deux sièges. Les plus pessimistes soutiennent que le président Obama subira le même sort que Bill Clinton en 1994 et perdra entièrement le contrôle des deux chambres, ce qui l’obligerait à transiger avec un « parti du Non », une situation qui lui rappellerait quotidiennement le sens d’une expression qu’on connaît bien chez nous : « Y en aura pas de facile. »

Pourquoi les démocrates en sont-ils rendus là, à peine deux ans après la vague d’espoir et de renouveau qui les a portés au pouvoir en 2008? Une remontée est-elle encore possible? Peut-on encore concevoir que les démocrates puissent conserver, ne serait-ce que par quelques sièges, le contrôle des deux chambres? Ces questions ne sont certes pas sans importance.

Bien sûr, les cyniques seraient en droit de dire que le fait de détenir la majorité au Congrès n’a pas souri à Barack Obama de toute façon, car les républicains, même minoritaires, lui ont mené la vie dure depuis le premier jour de son mandat et ont ramené à de bien modestes proportions le vent de changement qu’il promettait de faire souffler sur Washington. D’autres, plus pragmatiques, souligneront que le dernier démocrate à avoir occupé la Maison-Blanche, Bill Clinton, avait su composer avec un Congrès républicain, se faire confortablement réélire en 1996 et faire adopter l’essentiel de son programme législatif. Mais le Congrès est beaucoup plus polarisé qu’il ne l’était il y a 16 ans, et la perte du contrôle de la majorité au Congrès pourrait avoir des conséquences bien plus sérieuses pour Obama qu’elle n’en avait eues pour Clinton. Il ne faut pas non plus oublier que, même si la relation d’Obama avec le Congrès n’a pas été une partie de plaisir à tous les jours, une majorité républicaine signifierait un contrôle effectif de l’ordre du jour législatif et des commissions, ce qui mettrait le président sur la défensive et lui enlèverait une large part de l’initiative.

L’enjeu est donc de taille pour la présidence de Barack Obama, et les choses se présentent plutôt mal. Avant de se demander comment les démocrates pourraient se sortir du pétrin d’ici au 3 novembre, voyons d’abord pourquoi leurs chances paraissent si mauvaises à quelques semaines à peine de l’échéance électorale.

D’abord, même si l’explication est un peu facile, il faut dire que ça se passe presque toujours ainsi. Les élections de mi-mandat sont généralement considérées comme un miniréférendum sur l’administration en place et ceux qui se présentent aux urnes sont le plus souvent ceux qui ont un message à envoyer à Washington.

Lors des 17 élections de mimandat tenues depuis 1942, la perte moyenne de sièges pour le parti du président a été de 17 représentants et quatre sénateurs. Deux exceptions majeures sont à souligner. En 2002, les républicains de George W. Bush avaient fait un gain net de huit sièges à la Chambre et de deux au Sénat grâce au ralliement de l’opinion publique à la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001. En 1998, les démocrates de Bill Clinton avaient fait un gain net de huit sièges à la Chambre et conservaient le même nombre d’élus au Sénat. Pour ces deux présidents, toutefois, l’autre élection de mi-mandat avait été une rude épreuve : en 1994, Clinton s’est vu privé de ses deux majorités (perdant 54 sièges à la Chambre et huit au Sénat) ; en 2006, le parti de George W. Bush s’était fait ravir à son tour le contrôle du Congrès (perdant 30 sièges à la Chambre et six au Sénat).

Le seuil de la majorité à la Chambre des représentants (435 membres votants) est de 218 sièges. Les démocrates en ont obtenu 257 en 2008. Si l’élection de 2010 se déroulait d’une façon « normale », les démocrates pourraient s’attendre à perdre l’équivalent des 21 sièges qu’ils avaient gagnés en 2008 par rapport à l’élection de 2006. Ils conserveraient alors leur majorité, mais de justesse. Les prévisions des experts sont toutefois beaucoup plus sombres pour les démocrates.

Pourquoi les démocrates en sont-ils rendus là, à peine deux ans après la vague d’espoir et de renouveau qui les a portés au pouvoir en 2008 ? Une remontée est-elle encore possible ? Peut-on encore concevoir que les démocrates puissent conserver, ne serait-ce que par quelques sièges, le contrôle des deux chambres ? Ces questions ne sont certes pas sans importance.

Chaque année électorale, les prévisionnistes se rassemblent au congrès de l’Association américaine de science politique pour dévoiler leurs prédictions et confronter leurs modèles. Cette année, la plupart d’entre eux ont prédit que le Parti républicain remporterait la majorité des sièges. En moyenne, les chercheurs accordent environ 210 sièges aux démocrates, mais ces prédictions sont entourées d’une certaine marge d’erreur, alors on peut aussi interpréter les résultats en disant que les républicains ont deux chances sur trois de prendre le contrôle de la Chambre. À la mi-septembre, c’est également ce qu’annonçait Nate Silver, dont le blogue sur le site du New York Times (https://fivethirtyeight. blogs.nytimes.com) est pris très au sérieux dans les milieux politicomédiatiques américains.

Du côté du Sénat, les projections sont un peu moins négatives pour les démocrates, grâce entre autres au fait que chaque élection sénatoriale ne met en cause que le tiers des 100 sièges de la Chambre haute. Il n’en demeure pas moins que, avant que ne soient connus tous les candidats, plusieurs prévisionnistes percevaient une possibilité réelle de voir la majorité basculer.

Évidemment, c’est la reprise anémique de l’économie américaine qui figure en tête de liste des facteurs expliquant le revers de fortune du parti au pouvoir. Mais elle n’est pas le seul élément en jeu. En fait, les modèles qui ne tiennent compte que des éléments fondamentaux de la conjoncture sont les seuls qui accordent plus de chances de victoire aux démocrates. Les modèles fondés sur les attitudes des électeurs face au président, au Congrès et aux partis politiques, ou encore sur les taux de participation aux primaires, font nettement pencher la balance en faveur des républicains. C’est ce que disent également les sondages nationaux et locaux au moment où commence le dernier droit de la campagne.

Ces tendances illustrent bien sûr la baisse significative de la confiance accordée au président. Pendant les premiers six mois de son mandat, le taux d’approbation de la performance d’ensemble du président, qui est le principal baromètre de la confiance populaire, était excellent. Même au plus fort de la controverse sur son projet de réforme de l’assurance santé, adopté en mars dernier, les sondages lui restaient favorables.

Depuis ce temps, toutefois, l’opinion publique demeure très partagée, et les taux d’approbation et de désapprobation de sa performance s’entrecroisent allègrement. Ce qui inquiète le plus les démocrates, c’est que l’opposition au président et à son programme législatif se radicalise sans cesse, alors que ses appuis restent plutôt tièdes. On est bien loin de la ferveur qui s’était emparée de la base électorale du Parti démocrate en 2008, alors que la voile du navire républicain avait peine à se défroisser.

Il serait trop facile pour les observateurs étrangers que nous sommes d’attribuer la sévérité de l’opinion américaine envers son premier président noir à l’intolérance raciale, même si le ton de certaines manifestations contre Barack Obama laisse planer peu de doutes sur la présence d’une frange raciste et intolérante dans la droite américaine.

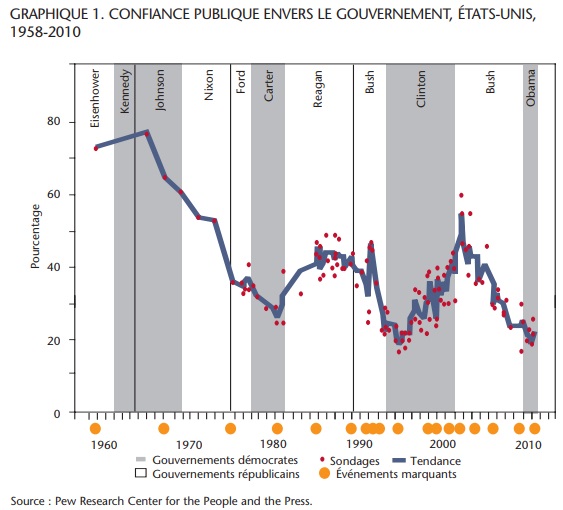

Au-delà de cette minorité de moins en moins silencieuse et de plus en plus inquiétante, gonflée à bloc par des vedettes médiatiques qui carburent au dogmatisme, il faut reconnaître un malaise plus répandu face à la classe dirigeante. Les Américains sont par nature peu enclins à accorder une grande confiance à leur gouvernement central, mais les degrés actuels de confiance à l’endroit de Washington sont révélateurs de la grogne qui s’est installée dans l’électorat tout au long de l’administration de George W. Bush et qui persiste depuis l’élection de Barack Obama.

Durant l’administration précédente, la confiance accordée au gouvernement avait chuté dramatiquement parmi les sympathisants des deux partis. La confiance des démocrates s’est redressée depuis l’arrivée d’Obama, mais celle des républicains a continué de chuter jusqu’à atteindre un creux historique en 2010. Selon le Pew Research Center for the People and the Press (https://people-press.org/trust), qui compile ce genre de données depuis plus de 50 ans, la confiance envers Washington aurait atteint en octobre 2008 un creux historique égal à celui enregistré en 1994 (voir le graphique 1) ; dans les deux cas, seulement 17 p. 100 des Américains disaient faire confiance au gouvernement fédéral « la plupart du temps » ou « presque toujours ». En 2010, la modeste remontée de la confiance chez les démocrates a fait passer l’indice général à 22 p. 100, mais chez les républicains, il a chuté à un plancher sans précédent de moins de 10 p. 100.

L’opinion des Américains sur le sauvetage du secteur financier et sur le plan de relance de l’économie, dont la responsabilité est largement partagée par les deux partis, est à cet égard des plus éloquentes. Quelle que soit la question posée sur n’importe quel aspect de ces politiques, il est très difficile de trouver une majorité d’Américains qui croient que ces politiques, qui ont englouti des sommes colossales, aient eu quelque effet positif que ce soit. Par exemple, un sondage pour le compte du magazine Time en juillet dernier révélait que 38 p. 100 des répondants étaient d’avis que le pays avait bénéficié du plan de relance, alors que 53 p. 100 pensaient plutôt que le pays se serait mieux porté si le gouvernement n’avait pas dépensé ces sommes. De plus, le même sondage demandait aux répondants s’ils appuieraient un autre plan de relance dans l’hypothèse d’un deuxième plongeon de l’économie en récession : 67 p. 100 s’y opposeraient. Dans un tel contexte, on peut comprendre pourquoi la stratégie d’opposition systématique des républicains à toute initiative de l’administration Obama qui entraîne quelque dépense que ce soit trouve une oreille réceptive chez un public en colère.

Ce qui est d’autant plus intéressant parce que l’opinion publique continue d’attribuer d’abord à l’administration républicaine de George W. Bush la plus large part de responsabilité pour l’état actuel de l’économie. Même si la proportion de ceux qui rendent le parti républicain responsable de la situation économique difficile baisse graduellement depuis janvier 2009, un sondage mené pour CNN/Opinion Research Corporation au début de septembre montrait que 44 p. 100 lui en attribuaient encore la responsabilité, contre 35 p. 100 aux démocrates et 16 p. 100 aux deux également. (Lorsque le sondeur a demandé à l’autre moitié de l’échantillon d’attribuer la responsabilité à « George W. Bush et aux républicains » ou à « Barack Obama et aux démocrates », ces chiffres passaient respectivement à 53 p. 100 et 33 p. 100.)

Quel est le sens à donner à ces tendances dans le contexte de la montée du mouvement de protestation populiste conservateur connu sous le nom de Tea Party? Même si le mouvement a été en partie récupéré par des groupes d’intérêt de droite plus conventionnels, en plus d’être largement exploité par les vedettes dogmatiques des nouveaux médias de droite comme Fox News, et même si les événements « spontanés » de ce mouvement populiste ont parfois été fabriqués de toutes pièces par ces mêmes organes médiatiques avec l’appui d’intérêts qu’on aurait peine à qualifier d’antiestablishment, l’attrait que ce mouvement exerce sur les gens ordinaires qui ont perdu confiance en leurs élites politiques est indéniable.

Étant donné l’hermétisme du système partisan américain et la difficulté de constituer une alternative électorale sérieuse aux deux partis traditionnels, la seule option viable pour le Tea Party a été d’investir les rangs du Parti républicain. Il a ainsi contribué à accélérer une polarisation partisane déjà passablement avancée en faisant campagne à la fois contre le Parti démocrate, trop à gauche, et contre ceux qui, au Parti républicain, sont perçus comme trop inféodés au pouvoir de Washington.

Plusieurs candidats associés au Tea Party ont été élus au cours des primaires de cette année en délogeant des candidats qui bénéficiaient de l’appui de la machine du Parti républicain national. La plupart des analystes s’entendent pour dire que certains de ces candidats, en insistant sur un programme d’extrême droite qui ne conviendrait pas au centre modéré de l’électorat américain, pourraient être un fardeau pour les républicains. Au Kentucky, par exemple, le candidat républicain au Sénat Rand Paul a délogé un modéré qui menait largement dans les sondages et a fait fondre de façon notable l’appui à son parti. Mais cet État est habituellement acquis aux républicains, et le favori du Tea Party pourrait bientôt faire partie de l’establishment qu’il s’évertue à condamner dans ses discours. La situation semble être tout autre dans des États comme le Delaware ou le Nevada, où l’extrémisme et l’incompétence manifeste des candidates républicaines Christine O’Donnell et Sharon Angle — toutes deux des coqueluches du Tea Party qui ont défait un candidat de l’establishment de leur parti d’adoption — risquent de coûter deux précieux sièges aux républicains.

Au début du XXe siècle, l’humoriste et polémiste Will Rogers s’amusait à dire qu’en tant que démocrate, il n’appartenait à aucun parti politique organisé. Il disait aussi que si les démocrates étaient des cannibales qui mangeaient des démocrates, les républicains étaient pareils, car ils mangeaient aussi des démocrates. S’il voyait le tableau politique actuel, il ne s’y reconnaîtrait plus, car c’est le Parti républicain qui semble être devenu le parti de la zizanie interne, comme en font foi les élections primaires du Nevada et du Delaware. Il s’amuserait aussi de voir à quel point le directeur général du parti, Michael Steele, ne manque aucune occasion de démontrer son incompétence. Mais à quelques exceptions près, malgré ces divisions, on peut s’attendre à voir les troupes républicaines marcher en rangs serrés pendant les dernières semaines de la campagne.

Parmi les scénarios qui pourraient renverser la tendance, les démocrates fondent de grands espoirs sur la distance de plus en plus grande qui semble séparer le centre de gravité du Parti républicain des préférences modérées de l’électeur américain médian. La présence de candidats d’extrême droite à l’avant-scène de la campagne pourrait déplaire suffisamment aux modérés pour les convaincre de reconsidérer le jugement sévère qu’ils portent sur le fonctionnement du Congrès actuel.

Le problème, pour le moment, est que la base conservatrice du Parti républicain est beaucoup plus motivée à voter que ne pourraient l’être la plupart des modérés. Si ces derniers décident en masse de ne pas se présenter aux bureaux de scrutin, les démocrates seront dans un sérieux pétrin. Comment faire, alors, pour convaincre les modérés de voter et, surtout, comment faire pour réanimer en quelques semaines la vague qui a porté Barack Obama au pouvoir? C’est peut-être déjà mission impossible dans plusieurs États, mais la dernière chose que les démocrates devraient faire serait de ne pas prendre leur adversaire au sérieux et de tenir la victoire pour acquise. Il faut leur souhaiter d’avoir bien appris la leçon de l’élection sénatoriale du Massachusetts en janvier dernier.

L’un des enjeux qui donnera le ton aux dernières semaines de la campagne est le vote sur l’extension des réductions d’impôt héritées de la présidence de George W. Bush avec l’énorme déficit qu’elles ont contribué à creuser. Une décision du Congrès est nécessaire d’ici à la fin de la session, sinon les diminutions seront automatiquement annulées et les taux antérieurs rétablis : une bien mauvaise nouvelle pour les contribuables.

La proposition démocrate est de rétablir les taux plus élevés pour les ménages gagnant plus de 250 000 dollars par an, environ 5 p. 100 des contribuables. Les républicains souhaiteraient rendre permanentes les réductions, ce qui ferait évidemment l’affaire des mieux nantis, qui forment le noyau dur de leur base électorale (et de leurs sources de financement). Certains représentants républicains à la Chambre basse sont ouverts à un compromis qui verrait un nombre limité d’entre eux se joindre aux démocrates pour assurer le maintien des coupes pour 95 p. 100 des contribuables, surtout pour éviter de porter l’odieux d’une douloureuse augmentation d’impôt qui frapperait tout le monde. Au Sénat, toutefois, le leadership républicain est beaucoup moins flexible : c’est tout ou rien.

La situation rappelle le jeu de la « poule mouillée » prisé à une certaine époque par les gangs de rues, où deux rivaux dirigent leurs véhicules à toute vitesse l’un sur l’autre, dans l’espoir de voir l’autre dévier en premier et passer pour une poule mouillée. Le problème, bien sûr, est que si les deux joueurs adoptent la stratégie de gagner coûte que coûte, le prix peut être très élevé. Au bout du compte, il est fort probable que les républicains n’auront pas d’autre choix que de concéder l’épisode aux démocrates. On peut toutefois s’attendre à ce qu’ils s’en servent pour dépeindre leurs adversaires comme des libéraux incapables de se défaire de leur dépendance aux impôts élevés et aux grandes dépenses (tax and spend liberals). Ces derniers auront beau marteler que ce ne sont que les 5 p. 100 les plus riches qui écoperont, ils auront beau dire que les républicains tenaient mordicus à ajouter 700 milliards au déficit en enrichissant les plus riches, rien n’y fera pour bien des électeurs. Il est à prévoir que les coups républicains porteront et que les conservateurs à revenus plus modestes qui s’abreuvent quotidiennement des inepties de Fox News ou de Rush Limbaugh feront prévaloir l’idéologie sur leur intérêt.

En effet, même si la stratégie démocrate de rétablir des taux d’imposition plus élevés pour les plus riches devrait normalement plaire aux Américains de la classe moyenne qui font des ulcères en pensant à l’augmentation énorme de la dette publique, l’expérience passée révèle que ce genre de message passe difficilement. Dans l’excellent ouvrage Unequal Democracy (2008), Larry Bartels démontre que la proportion d’électeurs qui réagissent négativement à une augmentation d’impôt pour les plus riches dépasse largement celle des contribuables qui paient la note. Incidemment, Bartels démontre également de façon convaincante que les électeurs ont la mémoire très courte en ce qui concerne leur évaluation de la performance économique du gouvernement. Curieusement, même si plus d’Américains croient que l’administration Bush est responsable du cratère dans lequel se trouve l’économie américaine, et même si les solutions prônées par les républicains représentent essentiellement un retour aux politiques de Bush, le vote d’un grand nombre d’électeurs sera d’abord un reflet de leur insatisfaction face à l’incapacité de l’administration Obama de les en sortir complètement et tout de suite.

Lorsque le sort en sera jeté sur les réductions d’impôt de Bush, la table sera mise pour la joute rhétorique que se livreront les candidats des deux grands partis, tant dans les États et districts chauds que sur la scène nationale. Pour une première fois depuis longtemps, les enjeux de sécurité n’auront que peu d’effet sur les décisions des électeurs. Aussi, même si la confiance à l’endroit de toute la classe politique a sérieusement souffert du débat sur l’assurance santé, il est peu probable que cette question soit aussi déterminante que l’économie et la fiscalité dans le choix électoral des électeurs du centre.

Pour l’emporter, les démocrates devront renverser une tendance déjà bien enclenchée en faveur de leurs adversaires et se réapproprier le vote des électeurs en colère de la classe moyenne en misant sur leurs politiques économiques et fiscales. C’est possible, mais la tâche est énorme, et le président Obama devra vite retrouver sa forme des beaux jours s’il veut éviter de perdre la majorité dans une ou les deux chambres du Congrès, avec les lourdes conséquences qui s’ensuivraient. Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont souvent ennuyeuses mais, cette fois-ci, on risque de veiller tard le premier mardi soir de novembre.

Photo: Shutterstock