En mars 2009, la ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget, a présenté son dernier budget. Ce document révélait qu’à moins d’un sérieux coup de barre aux revenus et aux dépenses, le gouvernement du Québec s’acheminait vers un déficit budgétaire de 10 milliards de dollars en 2013-2014. Un an plus tard, en mars 2010, le budget 2010-2011 de son successeur, Raymond Bachand, a confirmé ce diagnostic en l’amplifiant. Il calculait que, si on laissait les choses aller, le déficit dépasserait 12 milliards de dollars en 2013-2014. La mise à jour économique et financière de décembre 2010 a confirmé cette projection.

En dévoilant que le Québec s’acheminait vers une telle impasse financière, les ministres Jérôme-Forget et Bachand ont créé toute une surprise, parce que le gouvernement du Québec avait réussi, depuis 1998, à observer assez fidèlement sa Loi sur l’équilibre budgétaire de 1996, qui lui interdit de réaliser des déficits. De 1998-1999 à 2008-2009, le Québec avait affiché un excédent budgétaire moyen de 54 millions de dollars. Ce succès avait été confirmé par une remontée progressive de sa cote auprès des agences de notation de crédit. Le Québec était encore la province canadienne la plus lourdement endettée, mais sa situation financière s’améliorait constamment.

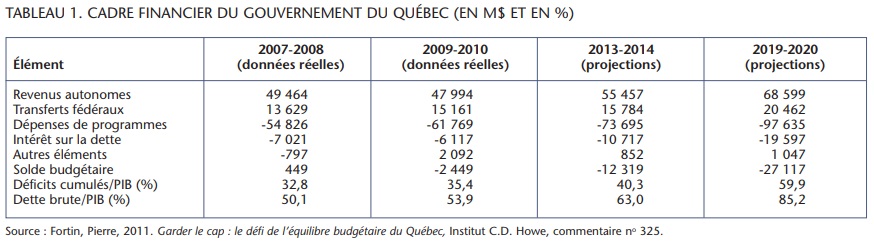

Le tableau 1 reproduit et prolonge la projection du ministre Bachand. Le point de départ est l’année du sommet conjoncturel 2007-2008. Elle est suivie de l’année de la récession 2009-2010, puis de l’année du retour annoncé de l’équilibre budgétaire, 2013-2014. Pour voir plus loin, j’allonge l’horizon jusqu’à la fin de la présente décennie. Cela permet de constater qu’en l’absence de mesures correctrices, il faudrait s’attendre à un déficit budgétaire de 27 milliards de dollars en 2019-2020. À cette date, les charges d’intérêts sur la dette absorberaient 29 p. 100 des revenus autonomes du gouvernement, le solde budgétaire équivaudrait à 6 p. 100 du PIB, la dette représentant les déficits cumulés atteindrait 60 p. 100 du PIB et la dette brute, 85 p. 100.

Ces données montrent clairement que les difficultés budgétaires annoncées par Mme Jérôme-Forget et M. Bachand ne découlent pas d’un affaiblissement comparatif de la performance économique globale du Québec qui se serait produit au cours des trois dernières années ou des deux dernières décennies. Au contraire, la position relative du Québec s’est améliorée au cours de cette période.

La trajectoire suivie serait explosive et insoutenable au plan financier. Si la tendance se maintient, les revenus totaux croîtront moins rapidement et les dépenses totales plus rapidement que le PIB de 2007 à 2019. Au cours de cette période de 12 années, le PIB augmenterait de 50 p. 100, les revenus budgétaires de 40 p. 100 et les dépenses budgétaires de 90 p. 100. Il s’ensuit que le déficit budgétaire augmenterait continuellement en proportion du PIB, ce qui à son tour lancerait le rapport dette-PIB sur une trajectoire explosive.

Dans l’analyse qui suit, je poursuis deux objectifs. Le premier consiste à élucider les causes des difficultés budgétaires actuelles du Québec. Je soulève trois possibilités.

La première serait l’importance de la récession de 2008-2009, qui a frappé le Québec comme toutes les autres régions du Canada et de la planète. La deuxième serait la performance économique à long terme du Québec, qui aurait pu se détériorer au cours des dernières décennies. La troisième serait le vieillissement imminent de la population, qui va frapper les finances publiques du Québec du côté des revenus comme des dépenses, et avec plus de force que celles des autres régions d’Amérique du Nord. Je montrerai que les deux premières explications ne tiennent pas la route et que la troisième est une cause bien réelle des difficultés préhendées, mais non la seule.

Le second objectif poursuivi consiste à déterminer si cette impasse budgétaire peut être résolue par un ensemble de mesures qui seraient administrativement et politiquement soutenables. Je vais défendre le point de vue que le Plan de retour à l’équilibre budgétaire présenté par les ministres Jérôme-Forget et Bachand constitue une réponse douloureuse, mais imposée par les circonstances.

Toutefois, bien qu’en principe cette réponse permette aux finances publiques du Québec de redevenir soutenables, il faudra, pour que ce soit aussi le cas en pratique, qu’elle puisse être concrétisée administrativement et politiquement et que le gouvernement garde le cap. Ce sera plus difficile comme l’illustre déjà le budget déposé le 17 mars dernier.

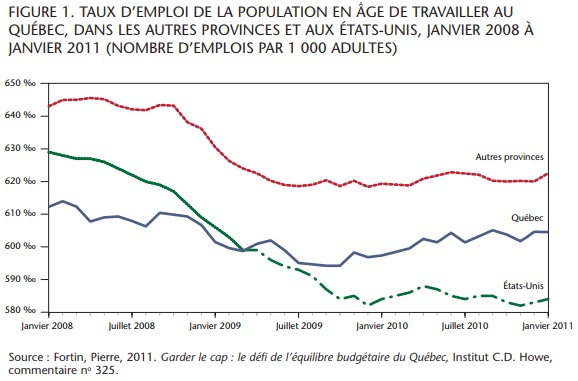

Pour commencer, la figure 1 montre que l’économie du Québec a mieux traversé la récession de 2008-2009 et a connu depuis lors une reprise plus forte que le reste de l’Amérique du Nord. Entre la fin de 2007 et le milieu de 2009, le taux d’emploi a enregistré une baisse de beaucoup moindre amplitude au Québec que dans les autres provinces et aux États-Unis. Depuis lors, il a récupéré la moitié du terrain perdu au Québec et environ 10 p. 100 ailleurs au Canada. Aux États-Unis, le taux d’emploi n’a pas bougé depuis octobre 2009.

En mars 2009, le gouvernement du Québec a calculé que la récession lui imposerait un déficit de 2,4 milliards de dollars en 2009-2010. Puis, en mars 2010, il a estimé qu’en 20132014 le PIB pourrait être encore inférieur de 2,4 p. 100 à son potentiel. Le cas échéant, un déficit conjoncturel de 1,4 milliard de dollars subsisterait à cette date. Même si on juge pessimiste la lenteur du retour au potentiel envisagée par le ministère, un tel manque à gagner conjoncturel ne représenterait de toute façon que 11 p. 100 du déficit budgétaire de 12 milliards de dollars projeté pour 2013-2014. On ne peut éviter de conclure que la majeure partie du problème financier du gouvernement est de nature structurelle.

Est-il possible que la performance relative de l’économie du Québec se soit détériorée à long terme et que les difficultés financières du gouvernement provincial qui viennent soudainement d’apparaître reflètent cette détérioration? Les tendances des deux dernières décennies ne permettent pas d’ajouter foi à cette conjecture. Il est bien établi qu’en niveau absolu le revenu intérieur réel par habitant du Québec, tout comme celui des six autres provinces canadiennes non productrices d’hydrocarbures, est bien loin du premier rang en Amérique du Nord. Mais, entre le sommet conjoncturel de 1989 et celui de 2007, la performance comparative du Québec a été meilleure que celle de ces six autres provinces.

La récession de 2008-2009 est la moins profonde qu’a subie le Québec dans l’après-guerre. Lors des récessions de 1981-1982 et de 1990-1992, le taux de chômage a atteint des sommets mensuels respectifs de 15,8 p. 100 et de 14,3 p. 100. En 2008-2009, le maximum atteint a été de9p.100.À7,9p.100enjanvier 2011, le taux de chômage est à 1 point du minimum des 35 dernières années. La performance du Québec s’est aussi rapprochée de celle des États-Unis de 1998 à 2009, après s’en être écartée de 1989 à 1998.

Ces données montrent clairement que les difficultés budgétaires annoncées par Mme Jérôme-Forget et M. Bachand ne découlent pas d’un affaiblissement comparatif de la performance économique globale du Québec qui se serait produit au cours des trois dernières années ou des deux dernières décennies. Au contraire, la position relative du Québec s’est améliorée au cours de cette période.

Si le rendement de l’économie du Québec inquiète, c’est pour l’avenir plutôt que pour le passé : dès la présente décennie, le Québec va subir un vieillissement qui va freiner subitement la croissance de la population de 15 à 64 ans (le principal bassin des travailleurs potentiels) et accélérer celle de la population de 65 ans ou plus.

En premier lieu, on observe qu’après avoir augmenté de 7 p. 100 de 2000 à 2010, le principal bassin des travailleurs potentiels va diminuer de 1 p. 100 de 2010à2020etencorede2p.100au cours de la décennie suivante. En second lieu, on constate, à l’inverse, que la croissance de la population de 65 ans ou plus va s’accélérer de façon marquée. Cette population d’aînés a augmenté de 28 p. 100 dans la décennie 2000 ; elle va s’accroître de 40 p. 100 dans la présente décennie et encore de 32 p. 100 dans la décennie 2020. Il y avait 4,5 personnes de 15 à 64 ans pour chaque personne de 65ans ou plus en 2010; il y en aura 3,2 en 2020 et 2,4 en 2030.

Ces évolutions auront deux conséquences inévitables. La première est que le nombre de Québécois au travail va augmenter plus lentement à partir de maintenant et au cours des deux prochaines décennies. Une plus forte proportion de la population de 15 à 64 ans voudra sans doute participer au marché du travail, mais le choc démographique négatif que va subir cette population est tellement important que la hausse de son taux d’activité ne pourra en pratique empêcher le nombre de travailleurs de croître plus lentement. À moins que la productivité s’accélère de façon marquée pendant cette période, cela signifie que le revenu intérieur et les revenus fiscaux vont eux aussi croître moins rapidement.

À quel rythme le PIB du Québec va-t-il progresser dans la présente décennie? La réponse à cette question dépend non seulement de l’évolution de la population de 15 à 64 ans, mais aussi de ce qui arrivera au pourcentage de cette population qui voudra être active, au nombre d’heures annuelles que chaque personne active voudra travailler et à la production engendrée par chaque heure de travail. Beaucoup d’incertitude entoure l’évolution future de ces trois facteurs.

Pour fixer les idées, je vais retenir les hypothèses suivantes : 1) le PIB réel est à son niveau potentiel en 2007, y retourne en 2014 et y demeure ensuite jusqu’en 2019 ; 2) le PIB réel potentiel croît de 1,75 p. 100 par année de 2007 à 2014 et de 1,5 p. 100 par année de 2014 à 2019 ; 3) le PIB réelet le niveau des prix projetés se conforment à la projection de Finances Québec de 2010 à 2014; 4) le taux d’inflation est de 2 p. 100 de 2014 à 2019.

La seconde conséquence du déplacement de la structure démographique est que la pression financière sur les dépenses de programmes, qui est déjà forte, va encore s’accroître. Cela s’explique par le fait que la dépense publique en santé est en moyenne six fois plus importante par personne de 65 ans ou plus que par personne de moins de 65 ans.

Dans la mesure où le vieillissement s’accompagnerait d’une baisse du poids démographique des enfants et des adolescents, on peut être enclin à penser qu’il serait possible pour le gouvernement provincial de réaliser, en contrepartie, des économies en services de garde et en éducation, par exemple. Ce point de vue est présomptueux pour deux raisons. Premièrement, en raison de la remontée récente de la fécondité dans la province, l’Institut de la statistique du Québec (2010) ne prévoit qu’une faible diminution du poids de la population de moins de 18 ans, soit de 19,3 p. 100 en 2010 à 18,8 p. 100 en 2019. Deuxièmement, les pressions en faveur de l’éducation universitaire et de la lutte contre le décrochage scolaire sont très fortes au Québec comme ailleurs au pays. Elles auront tôt fait d’absorber toute marge de manœuvre financière que pourrait dégager le changement démographique pour le système d’éducation.

Le vieillissement démographique explique une bonne part du ralentissement des revenus autonomes et de l’accélération des dépenses publiques — mais non la totalité. Il faut maintenant examiner les autres causes du ralentissement des revenus autonomes, du repli des transferts fédéraux, de la progression rapide de l’ensemble des dépenses de programmes et de l’expansion du service de la dette.

Du côté des revenus autonomes, on observe d’abord, au tableau 1, une baisse absolue de 1,5 milliard de dollars de 2007-2008 à 2009-2010, alors qu’on se serait attendu à une augmentation d’environ 3,5 milliards de dollars en temps de croissance normale de l’économie si les paramètres fiscaux étaient restés inchangés. Par croissance normale, j’entends ici une croissance annuelle des revenus autonomes égale au taux de croissance du PIB nominal de 3,5 p. 100 prévu pour 2008 dans le budget 2007-2008 et à nouveau pour 2009 dans le budget 2008-2009. À l’époque, l’importance de la récession à venir n’était pas encore appréciée. Le chiffre réel de 48 milliards de dollars inscrit au tableau 1 pour les revenus autonomes de 2009-2010 est donc inférieur de 5 milliards de dollars à ce niveau repère. Comme l’impact de la récession sur les revenus autonomes a été estimé à 2,4 milliards de dollars en 2009-2010, il reste une baisse de 2,6 milliards de dollars à expliquer.

Selon les données du budget 20092010, cette baisse provient d’un ensemble d’allégements fiscaux votés antérieurement, et notamment d’une importante réduction de l’impôt des particuliers et de l’élimination progressive de la taxe sur le capital. La croissance qui se poursuit fait ensuite augmenter la valeur de ces allégements avec le temps. On peut les évaluer à quelque 4,1 milliards de dollars quatre ans plus tard, en 2013-2014, et à 5,1 milliards de dollars dix ans plus tard, en 2019-2020.

Sans les 2,6 milliards de dollars d’allégements en 2009-2010, les revenus autonomes auraient atteint 50,6 milliards de dollars au lieu de 48 milliards de dollars cette année-là. Si on applique à ces 50,6 milliards de dollars la même progression que le PIB nominal de 2009 à 2013, on trouve que les revenus autonomes auraient été de 59,6 milliards de dollars en 2013-2014, ce qui dépasse de 4,1 milliards de dollars les 55,5 milliards de dollars inscrits au tableau 1. La même méthode appliquée à l’année 20192020 indique que, sans allégements fiscaux, les revenus autonomes auraient été de 73,7 milliards de dollars, ce qui est supérieur de 5,1 milliards de dollars aux 68,6 milliards de dollars inscrits au tableau 1.

En ce qui concerne les transferts fédéraux, qui regroupent principalement le transfert canadien en matière de santé, le transfert canadien en matière de programmes sociaux et le programme de péréquation, ce qui frappe surtout c’est l’instabilité : forte ascension de 1961 à 1984, descente en cascade de 1984 à 2004, remontée de 2004 à 2009, nouveau repli anticipé de 2009 à 2013, reprise espérée par la suite.

Les données du tableau 1 anticipent une croissance plutôt faible des transferts (1 p. 100 par année) de 2009-2010 à 2013-2014. Cela résulte de la bonne performance comparative du Québec lors de la récession de 20082009, de l’arrivée à terme d’ententes fédérales-provinciales et du plafonnement des paiements de péréquation annoncé par le gouvernement fédéral à l’automne 2008. Il n’existe pas de critère faisant consensus qui permettrait de définir un scénario alternatif pour l’évolution des transferts fédéraux au Québec de 2009-2010 à 2019-2020. Simplement pour fixer les idées, je retiens comme balise convenable le pourcentage du PIB québécois qu’ont représenté ces transferts en 2009-2010, soit 5 p. 100. Les transferts fédéraux projetés au tableau 1 pour 2013-2014 et pour 2019-2020 sont respectivement inférieurs de 2,1 milliards de dollars et de 1,7 milliard de dollars aux niveaux correspondant à cette balise.

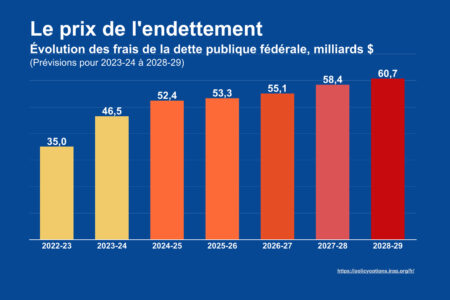

Du côté des dépenses budgétaires, au tableau 1, le comportement des charges d’intérêts sur la dette après 2009-2010 paraît surprenant à première vue.

Elles commencent par diminuer de 13 p. 100 de 2007-2008 à 2009-2010, passant de 7 milliards de dollars à 6,1 milliards de dollars. Mais, par la suite, elles triplent en 10 ans, grimpant à 19,6 milliards de dollars en 2019-2020. Pour y voir clair, il est utile de se rappeler que le service de la dette consiste à payer un taux d’intérêt moyen sur la dette brute, laquelle est à son tour égale à la somme de la dette représentant les déficits budgétaires cumulés dans le passé et de la dette non budgétaire contractée pour réaliser des investissements. Cette dernière est constituée principalement des immobilisations nettes du gouvernement, de l’investissement net dans les réseaux de la santé, des services sociaux et de l’éducation, et des placements, prêts et avances du gouvernement.

Les variations du service de la dette d’une année à la suivante sont dues, par définition, aux variations conjuguées de ces trois éléments impliqués : le taux d’intérêt moyen, la dette représentant les déficits cumulés et la dette contractée pour réaliser des investissements. Les données budgétaires indiquent que le taux d’intérêt moyen sur la dette brute est passé de 4,8 p. 100 en 2007-2008 à 3,8 p. 100 en 2009-2010 — une baisse de 20 p. 100 —, ce qui explique la diminution observée des charges d’intérêts entre ces deux années malgré l’augmentation de la dette brute.

Les calculs sous-jacents à la construction du tableau 1 projettent ensuite une importante remontée du taux d’intérêt moyen sur la dette brute à 4,9 p. 100 en 2013-2014, puis à 5,4 p. 100 en 2019-2020. L’impact sur le service de la dette est important. En 2013-2014, si le taux d’intérêt moyen retombait soudainement à 3,8 p. 100 au lieu de s’établir à 4,9 p. 100 tel que projeté, le gouvernement économiserait 2,5 milliards de dollars en charges d’intérêts. Une occurrence analogue en 2019-2020 entraînerait une économie de 5,8 milliards de dollars.

Le choix véritable auquel le Québec est confronté est de résoudre une impasse de 12 milliards de dollars sans tarder ou d’en résoudre une deux fois plus importante cinq ans plus tard. Le choix n’est pas entre bien ou mal, mais entre mal ou pire. Si le Québec a essuyé une grave crise budgétaire en 1996, par exemple, c’est précisément parce que les interventions nécessaires depuis 1993 avaient été reportées à plus tard.

La dette représentant les déficits cumulés contribue massivement à l’expansion du service de la dette, puisque son niveau projeté en 2019-2020 est deux fois et demie plus élevé que celui de 2009-2010 (265 milliards de dollars contre 107,6 milliards de dollars). Elle ne peut toutefois se concevoir comme une cause indépendante de l’évolution des déficits budgétaires, puisqu’elle est la résultante de ces déficits.

La dette servant à financer les investissements nets, elle, passe du simple au double en 10 ans : de 55,7 milliards de dollars en 2009-2010 à 81 milliards de dollars en 2013-2014, puis à 112,1 milliards de dollars en 2019-2020. Égale à 18,3 p. 100 du PIB en 2009-2010, elle passe à 22,6 p. 100 en 2013-2014 et à 25,3 p. 100 en 2019-2020.

Contrairement à la dette représentant les déficits cumulés, cette composante de la dette est de nature non budgétaire et peut être considérée comme un facteur causal extérieur du service de la dette et du déficit structurel. De 2009 à 2014, le gouvernement aura consacré 43 milliards de dollars à la réalisation d’un plan majeur d’investissement dans les infrastructures publiques afin de résorber leur déficit d’entretien et de soutenir l’économie pendant le ralentissement économique. Cette décision entraîne une accélération à la fois de la dépense d’amortissement inscrite dans les dépenses de programmes du gouvernement et de la dette servant à financer les investissements. Si la croissance de cette dette avait été limitée à reproduire celle du PIB de 2009 à 2019, le service de la dette aurait été amputé de 0,8 milliard de dollars en 2013-2014 et de 1,7 milliard de dollars en 2019-2020.

Bien que la projection du tableau 1 fasse augmenter le service de la dette rapidement de 2009-2010 à 2019-2020, c’est l’élan des dépenses de programmes qui est la principale source de croissance des dépenses budgétaires pendant cette période, parce qu’elles en constituent près de 90 p. 100. Pour évaluer les conséquences de cet élan, la projection inspirée de Finances Québec impose un taux d’accroissement annuel moyen des dépenses de programmes de 4,6 p. 100 de 2009-2010 à 2013-2014 et de 4,8 p. 100 de 2013-2014 à 20192020. Il s’agit de taux inférieurs à celui de 5 p. 100 observé en moyenne au Québec de 2002-2003 à 2009-2010, lequel a lui-même été l’un des plus faibles en importance parmi toutes les provinces au cours de la même période.

Malgré tout cela, ces taux de croissance posent problème parce qu’ils sont encore supérieurs au taux de croissance annuel moyen de 3,4 p. 100 du PIB nominal qui est attendu pour la période de 2007 à 2019. Si les dépenses de programmes croissaient à ce taux de 3,4 p. 100 (plutôt que de 4,6 p. 100 ou 4,8 p. 100) pendant 10 ans à partir de 2009-2010, elles s’établiraient à 70,4 milliards de dollars en 2013-2014 et à 86,1 milliards de dollars en 20192020. C’est 3,3 milliards de dollars de moins que la projection pour 20132014 et 11,5 milliards de dollars de moins pour 2019-2020.

Le second problème est celui de l’évacuation progressive des autres missions essentielles de l’État que l’accélération des dépenses de santé et de services sociaux ne manquera pas de provoquer dans un cadre financier globalement contraint. Comme partout ailleurs au Canada, c’est le secteur de la santé et des services sociaux qui exerce la pression la plus forte sur la croissance des dépenses de programmes du gouvernement du Québec. Son budget a progressé de 6,1 p. 100 par année en moyenne de 2002-2003 à 2009-2010 et il absorbe présentement 45 p. 100 du total des dépenses de programmes. La croissance des dépenses a également été rapide pendant cette période dans deux secteurs de plus petite taille : les transports (8,6 p. 100 par année) avec les travaux d’entretien du réseau routier, et la famille (7,1 p. 100 par année) avec l’expansion rapide du nombre de places dans les garderies à contribution réduite. Les dépenses ont progressé moins rapidement en éducation (3,8 p. 100) et dans l’ensemble des autres fonctions du gouvernement (2,8 p. 100).

La réponse du gouvernement à la détérioration de ses finances est contenue dans le Plan de retour à l’équilibre budgétaire présenté en première version par le budget 2009-2010 de la ministre Jérôme-Forget et, dans une deuxième version élargie, par le budget 2010-2011 du ministre Bachand. Le Plan a consisté à annoncer des mesures aux revenus autonomes et aux dépenses de programmes étalées sur quatre ans qui doivent rétablir l’équilibre budgétaire en 2013-2014. La date visée pour le retour à l’équilibre est une année plus tardive que celle de l’Alberta, la même que celle de la Colombie-Britannique, et plus rapprochée que celles des gouvernements du Canada (2014-2015) et de l’Ontario (2017-2018).

Cette décision a été récemment critiquée par un regroupement d’organisations syndicales québécoises appelé Alliance sociale, qui craint que le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 soit prématuré et replonge le Québec dans la crise. Les motifs humanitaires de l’Alliance l’honorent, mais sa crainte n’apparaît pas fondée pour trois raisons.

La première est que la récession de 2008-2009 est la moins profonde de l’histoire moderne au Québec, qu’elle a frappé moins fort la province que le reste de l’Amérique du Nord et l’Europe, et que la reprise y est maintenant bien amorcée. L’appui de l’État à une économie en détresse conjoncturelle est tout à fait indiqué, mais il n’y a pas de détresse présente ou appréhendée au Québec.

La deuxième raison est que le taux d’endettement accumulé du Québec est le plus élevé parmi les provinces canadiennes et, par conséquent, celui qui souffrirait le plus d’être traité à la légère. La troisième raison est qu’en reportant à plus tard, hors d’une situation de force majeure, le rétablissement de l’équilibre budgétaire, on ne ferait qu’alourdir l’impasse à résoudre ultérieurement.

Le choix véritable auquel le Québec est confronté est de résoudre une impasse de 12 milliards de dollars sans tarder ou d’en résoudre une deux fois plus importante cinq ans plus tard. Le choix n’est pas entre bien ou mal, mais entre mal ou pire. Si le Québec a essuyé une grave crise budgétaire en 1996, par exemple, c’est précisément parce que les interventions nécessaires depuis 1993 avaient été reportées à plus tard. Cet épisode historique a démontré qu’à moins d’une situation de crise économique évidente, la procrastination budgétaire est un mauvais choix.

Le Plan de retour à l’équilibre budgétaire comporte quatre caractéristiques. Premièrement, il ne fait pas dans la demi-mesure. Non seulement l’équilibre budgétaire est-il rétabli en 20132014, mais, dans sa conception du moins, le Plan résout les difficultés appréhendées jusqu’en 2019-2020. Une fois les mesures du Plan incorporées au budget, Finances Québec projette les revenus autonomes à 60,2 milliards de dollars et les dépenses de programmes à 67 milliards de dollars en 2013-2014.

Si le dernier milliard de dollars en mesures encore à déterminer est réparti également entre une hausse des revenus autonomes et une baisse des dépenses de programmes, et si, par la suite, les revenus autonomes augmentent en proportion du PIB, que les dépenses de programmes progressent de 3,4 p. 100 par année et que les transferts fédéraux et les autres éléments du budget suivent les trajectoires projetées au tableau 1, alors le solde budgétaire affiche un excédent de 3,2 milliards de dollars en 2019-2020. À cette date, le service de la dette absorbe 15 p. 100 des revenus autonomes, la dette représentant les déficits cumulés a diminué à 23 p. 100 du PIB et la dette brute, à 48 p. 100.

Deuxièmement, l’intention exprimée par le Plan est de faire reposer les mesures correctrices en majeure partie sur des compressions de dépenses (47 p. 100) et sur une intensification de la lutte contre l’évasion fiscale (10 p. 100), plutôt que sur une augmentation du fardeau fiscal des honnêtes citoyens (35 p. 100). Dans sa version la plus récente, le Plan prévoit réduire le taux de croissance des dépenses de programmes à 2,1 p. 100 pendant les trois années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

Troisièmement, les hausses de taxes et de tarifs envisagées (4,3 milliards de dollars), bien que majeures, sont du même ordre de grandeur que les allégements fiscaux consentis avant 2009-2010 et estimés à 4,1 milliards de dollars. Ces hausses fiscales auront donc pour conséquence de rétablir le fardeau fiscal antérieur à 2007 plutôt que de l’alourdir par rapport aux paramètres en vigueur il y a cinq ans.

Enfin, quatrièmement, le Plan évite une remontée de la taxe sur le capital, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ou de l’impôt sur le revenu des particuliers. Il favorise plutôt des hausses de taxes, comme la taxe de vente du Québec, et des hausses de tarifs aux usagers, sous la forme d’une indexation généralisée des tarifs existants et d’une nouvelle contribution santé.

Si on le prend au pied de la lettre, le Plan passe le test au triple point de vue financier, politique et économique.

Financièrement, il va assurer la viabilité des finances publiques du Québec pour l’avenir prévisible. Politiquement, le Plan est conforme à l’appui massif de l’opinion publique à l’objectif de l’équilibre budgétaire. De plus, en reposant principalement sur un ralentissement des dépenses plutôt que sur un alourdissement fiscal, le Plan respecte la volonté de réduction de la taille de l’État, qui est, elle aussi, clairement exprimée par l’opinion québécoise. Économiquement, si on se fie aux résultats de la recherche contemporaine en la matière, les hausses de taxes et de tarifs aux usagers qui sont annoncées seront moins dommageables pour l’investissement et la croissance économique que l’auraient été une remontée de la taxe sur le capital, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ou de l’impôt sur le revenu des particuliers.

Mais la question reste évidemment entière de savoir si le Plan pourra être effectivement concrétisé. Ce n’est pas gagné d’avance. Sa faisabilité n’est assurée ni au plan administratif ni au plan politique.

Au plan administratif, la compression envisagée consiste à réduire de 5,7 milliards de dollars, c’est-à-dire de 8 p. 100, le niveau de 74milliards de dollars que les dépenses de programmes atteindraient en 2013-2014 si la tendance des années récentes se maintenait. Il s’agit d’une opération lourde et complexe, qui vient d’être lancée par le projet de loi no 100 piloté par le ministre Bachand et le Plan d’action pour la réduction et le contrôle des dépenses présenté par la présidente du Conseil du trésor, Michelle Courchesne. Les mesures mentionnées comprennent une réduction des coûts de l’administration publique (2,6 milliards de dollars), une révision de plusieurs programmes gouvernementaux (1 milliard de dollars) ; une discipline budgétaire plus stricte (1,7 milliard de dollars); et une réduction des dépenses des sociétés d’État commerciales et des autres organismes publics (0,5 milliard de dollars).

Pour réussir, cette opération devra se faire dans le respect des employés de l’État (fonctionnaires, enseignants, infirmières, policiers, etc.) et avec leur collaboration. Il faudrait également tout tenter pour ralentir les dépenses en abaissant les coûts de production des services publics (l’approche intelligente) plutôt qu’uniquement en réduisant leur volume et leur qualité (l’approche stupide).

Pour réussir, cette opération devra se faire dans le respect des employés de l’État (fonctionnaires, enseignants, infirmières, policiers, etc.) et avec leur collaboration. Il faudrait également tout tenter pour ralentir les dépenses en abaissant les coûts de production des services publics (l’approche intelligente) plutôt qu’uniquement en réduisant leur volume et leur qualité (l’approche stupide).

L’urgence d’augmenter la productivité au moyen d’une révision en profondeur des façons de faire plutôt que d’ajustements marginaux est particulièrement évidente dans le secteur de la santé et des services sociaux. Depuis 1988, on dénombre pas moins de neuf rapports remplis de propositions qui visent à améliorer la performance du système, mais dont une bonne part est restée sans suite. Il serait temps de les prendre au sérieux avant que le déni et la procrastination ne finissent par mener à une crise ouverte.

Au plan politique, la stratégie budgétaire adoptée a déjà entraîné un coût important pour le gouvernement. Les récents sondages de Léger Marketing indiquent que les Québécois sont très préoccupés par la situation déficitaire du budget (70 p. 100) ; opposés aux augmentations de la TVQ (60 p. 100) et des tarifs gouvernementaux (65 p. 100) ; très favorables aux diverses mesures de réduction des dépenses annoncées par le gouvernement (de 63 p. 100 à 91 p. 100) ; mais incrédules au sujet de sa capacité ou de sa détermination à comprimer ses dépenses et à atteindre l’équilibre budgétaire d’ici 2013-2014 (82 p. 100).

La fragilité politique du gouvernement Charest, qui est très grande en ce moment, ne facilitera pas les choses. Et le dernier budget Bachand illustre parfaitement combien il sera difficile d’atteindre les cibles fixées: déjà les dépenses augmenteront d’un point de pourcentage de plus que ce qui avait été annoncé l’an passé, de 3,7 p. 100 plutôt que de 2,8 p. 100.

Quelles orientations faut-il souhaiter voir adopter à l’avenir? Premièrement, le gouvernement doit à tout prix éviter ce genre de procrastination, et ceci pour trois raisons : 1) la reprise économique étant bien amorcée au Québec, elle laisse le champ ouvert aux ajustements budgétaires ; 2) l’endettement du gouvernement est lourd et ne justifie aucune complaisance ; 3) tout report à plus tard des mesures nécessaires ne ferait qu’aggraver l’impasse financière à résoudre ultérieurement.

Deuxièmement, un grand chantier de réforme en profondeur des façons de faire en santé doit être lancé avec la collaboration de tous les intervenants du secteur. Le temps de commander des rapports est fini, il faut maintenant passer à l’action. Il faut notamment insérer plus d’émulation dans le système. Il faut examiner la possibilité d’atténuer le monopole du secteur public en prévoyant, comme dans plusieurs pays européens, certains rôles complémentaires pour le secteur privé. Cela permettrait en même temps d’avoir en tête des idées claires et en main des résultats tangibles en vue des échanges qui auront lieu dans un proche avenir au sujet des arrangements fiscaux fédéraux-provinciaux. Tout doit être sur la table à l’occasion de ces échanges, y compris le remplacement du transfert canadien en matière de santé par une responsabilité fiscale plus grande des provinces, de même que l’introduction d’une flexibilité accrue dans la Loi canadienne sur la santé. Le défaut de réformer le secteur de la santé et de circonscrire l’espace budgétaire public qu’il occupe aurait pour conséquence de détruire toutes les autres missions essentielles de l’État. Ce serait une tragédie.

Troisièmement, il faut aider l’économie à relever le défi du vieillissement de la population. Le vieillissement va ériger une barrière à la croissance économique en faisant décroître la population source de 15 à 64 ans. On peut en atténuer l’impact négatif sur l’emploi, la production et le revenu intérieur en encourageant plus d’adultes à devenir et à demeurer actifs et à travailler plus d’heures. Mais ce moyen a des limites.

On ne peut tout de même pas faire travailler plus que 100 p. 100 des adultes aptes au travail plus que 100 p. 100 du temps disponible ! C’est pourquoi, si on veut empêcher que le vieillissement ralentisse l’économie, il est impératif d’accélérer la valeur produite par chaque heure travaillée, c’est-à-dire la productivité.

Or la productivité québécoise, tout comme la productivité canadienne dans son ensemble, accuse un retard de plus de 20 p. 100 sur la productivité américaine. Comment faire pour combler ce retard? La source ultime des gains de productivité, ce sont les nouvelles idées sur les choses à faire et sur la manière de les faire, qui sont concrétisées par l’investissement et financées par l’épargne.

La génération et l’application de nouvelles idées est un phénomène avant tout culturel, qui est encouragé par des institutions favorisant la liberté, l’émulation, la clairvoyance, l’effort, l’esprit d’entreprise, le savoir, le dialogue et la cohésion sociale. Mes collègues de l’Institut canadien de recherches avancées et de l’Institut C.D. Howe ont identifié quelques boutons à pousser — dans un budget et ailleurs — qui augmenteraient les chances du Québec et du Canada d’avoir une économie plus productive : l’éducation, l’accès aux marchés extérieurs, la concurrence, la fiscalité et les infrastructures publiques. Il suffit de bien éduquer nos enfants, de construire une société ouverte en combattant les monopoles, les chasses gardées et le clientélisme politique, de taxer la consommation plutôt que le travail, l’épargne, l’innovation et l’investissement, et de valoriser la solidarité sociale et l’entraide communautaire sous toutes leurs formes. Rien que ça.

Photo: Shutterstock