Dans les médias, chez les acteurs publics comme chez les simples citoyens, la notion de classe sociale est récurrente. Le premier ministre Justin Trudeau utilise régulièrement l’expression « classe moyenne » pour se référer au groupe social qu’il estime défendre. Par exemple, le budget de 2016 du gouvernement fédéral s’intitulait « Assurer la croissance de la classe moyenne », et celui de 2017, « Bâtir une classe moyenne forte ». Plus à gauche sur l’échiquier politique, on parle des « classes défavorisées » qu’il faut protéger et pour lesquelles on doit améliorer les programmes sociaux ou le filet de sécurité sociale canadien. Enfin, implicitement ou explicitement, on évoque, souvent négativement, les « riches » ou la « classe favorisée ».

Pour plusieurs intervenants de la société civile, « faire payer les riches » semble être la solution pour maintenir ou augmenter les dépenses publiques, en santé ou en éducation, sans taxer davantage la « classe moyenne », qui se considère souvent comme la grande perdante. D’une manière ou d’une autre, la notion de classe sociale est au cœur du discours politique, et plus largement des débats de société, mais ces quelques évocations montrent l’imprécision qui caractérise l’usage de ces termes.

Notre plus récente étude vise à cerner la perception qu’ont les Québécois de la classe moyenne. Ont-ils raison de dire qu’ils font partie de cette classe ? Ont-ils tendance à croire qu’ils en font partie alors qu’ils sont dans les faits trop pauvres ou trop riches pour y appartenir ? Et comment leur perception des classes sociales influence-t-elle leur opinion sur la répartition des impôts ?

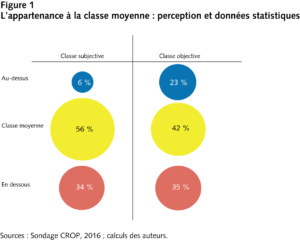

Pour répondre à ces questions, nous avons d’abord demandé aux Québécois, grâce à un sondage réalisé par la firme CROP en novembre 2016, s’ils considèrent faire partie de la classe moyenne. La figure 1 montre leur perception de leur situation (classe subjective). Nous avons également comparé les données obtenues avec un classement fait en fonction des revenus et de la taille du ménage des mêmes répondants (classe objective). Il existe un étalon reconnu internationalement qui permet de définir la classe moyenne : on considère que les personnes dont le revenu se situe entre 75 % et 150 % du revenu médian, ajusté à la taille du ménage, appartiennent à cette classe.

On peut constater que les répondants au sondage ont une forte tendance à se considérer à tort comme faisant partie de la classe moyenne, tout particulièrement quand leurs revenus sont en fait trop élevés pour les placer dans ce groupe. Cette tendance est fréquemment expliquée par la « théorie du groupe de référence ». L’idée est simple : lorsqu’on se compare à ses amis, à sa famille et à ses collègues de travail, on se situe en général dans la moyenne. Comme les gens ont tendance à être entourés de personnes au statut social semblable au leur, ils en viennent à sous-estimer les différences de revenus qui peuvent exister dans l’ensemble de la société.

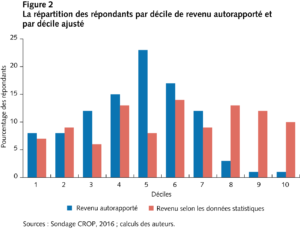

Nous avons également demandé aux répondants au sondage de se positionner sur une échelle de revenus allant de 1, le plus faible, à 10, le plus élevé. Encore ici, on voit une forte tendance vers les déciles du centre, que l’on peut associer à la classe moyenne, mais elle est surtout le fait de personnes à revenus élevés qui sous-estiment leur position réelle. Cette tendance à se placer dans une classe sociale moins élevée est relativement inédite dans les études sur la classe moyenne, où l’on rapporte plutôt que la théorie du groupe de référence fonctionne autant pour les personnes moins fortunées que celles qui sont mieux nanties.

Nous avons donc cherché les déterminants de cette gêne face à la richesse. On pourrait ainsi penser que les francophones, historiquement marqués par une culture judéo-chrétienne, seraient plus enclins à sous-estimer la classe à laquelle ils appartiennent. On pourrait aussi penser que les femmes sont plus susceptibles de partager cette gêne, étant historiquement moins présentes dans les classes supérieures et les postes de pouvoir. Or ni l’âge, ni le genre, ni la scolarité ne semblent pouvoir expliquer cette gêne. Le phénomène est bien visible, mais il ne semble pas relever de causes extérieures à l’appartenance à la classe la plus fortunée. En l’absence de données portant sur les citoyens d’autres pays, provinces ou collectivités, il n’est pas non plus possible de dire s’il s’agit d’un phénomène québécois, quoique les données internationales semblent indiquer qu’il existe ailleurs.

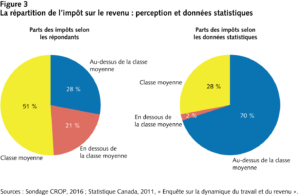

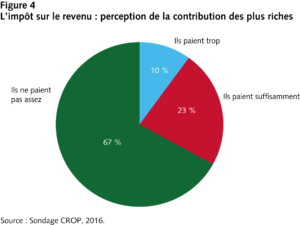

Le ressentiment face à la montée réelle et perçue des inégalités dans les sociétés occidentales — qui, bien sûr, n’est pas proprement québécois — fournit peut-être une indication sur cette réticence à s’affirmer comme appartenant à une classe plus fortunée. À ce sujet, les données sur les perceptions et les souhaits par rapport à la progressivité de l’impôt sont éloquentes. Une nette majorité des répondants au sondage estiment que les impôts sur le revenu, tel qu’appliqués au Québec, ne sont pas progressifs et que les plus riches ne paient donc pas plus d’impôts que le reste de la population.

Les Québécois sondés sont d’ailleurs très conséquents avec cette perception que l’impôt sur le revenu repose davantage sur la classe moyenne et les moins fortunés : ils croient très majoritairement que les « riches » ne paient pas assez d’impôt sur le revenu.

Les chercheurs qui étudient les déterminants des politiques économiques et fiscales ont montré depuis quelques années que c’est la perception des inégalités, plutôt que les inégalités effectives, qui explique la demande populaire pour des politiques fiscales ou économiques plus redistributives. Les données de notre étude montrent une perception paradoxale de la part de bien des Québécois : ils désirent une contribution accrue des plus fortunés, sans savoir qu’ils comptent eux-mêmes parmi les mieux nantis !

Dans une étude précédente, nous avons montré que les Québécois ont une certaine méconnaissance de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Cette étude insistait sur l’importance des connaissances — mais également des perceptions —, du système fiscal pour en assurer le bon fonctionnement. Une fiscalité sur laquelle les citoyens n’ont pas d’emprise, que ce soit parce qu’ils ne la comprennent pas ou parce qu’ils estiment qu’elle est structurée à leur détriment, est une source importante de cynisme et de perte de confiance envers les institutions publiques et les liens sociaux qu’elles sous-tendent.

Photo : Shutterstock.com

Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives. | Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it.